ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

コンプレッサーを使いたいけれど「パラメーターが多くてどこから手を付ければいいのか分からない」という方は、多いのではないでしょうか。もちろん、私も最初はそうでした。

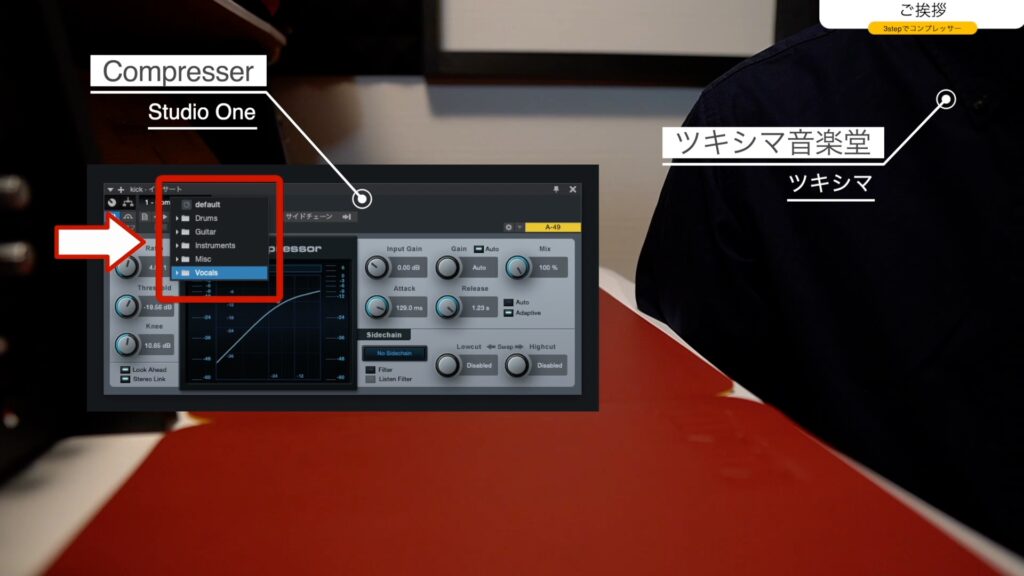

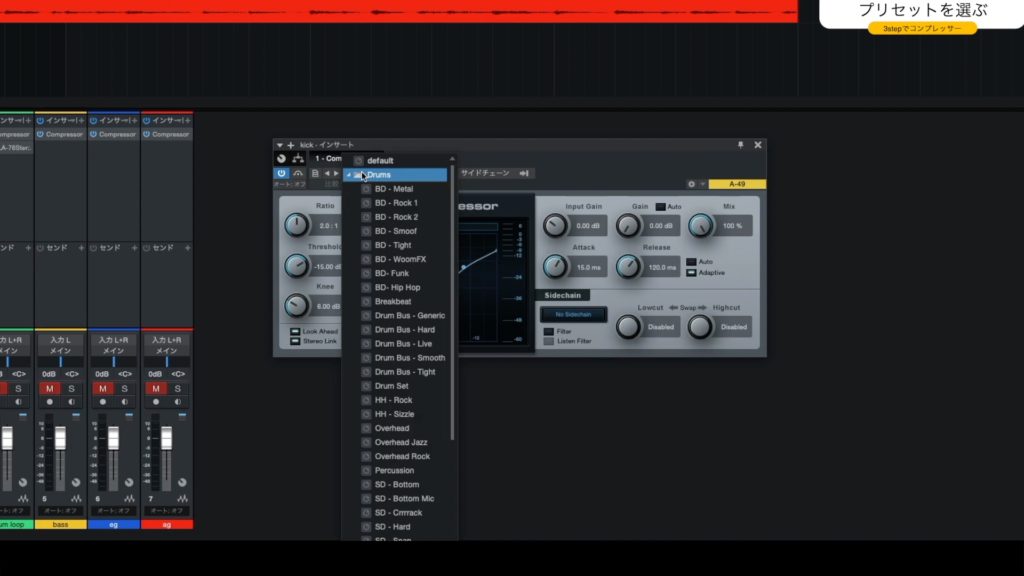

そして、私が分からない中で試行錯誤して気が付いたのは、コンプレッサーに付いている「プリセット」を利用してみる方法です。大体どのコンプレッサーにも、ドラムやギター、ボーカル用にプリセットが用意されています。下の画像のコンプレッサーは、DAWソフトの「Studio One」に付属するコンプレッサーです。

今回は、コンプレッサーを理解する最初の一歩として「プリセットを利用してはどうでしょう」と考え、動画を作ってみました。そして、その際に必要となる手順は3つだけです。

ツキシマ

それではまず、コンプレッサーに必要な3つの手順についてみていきたいと思います。

必要な3ステップの確認

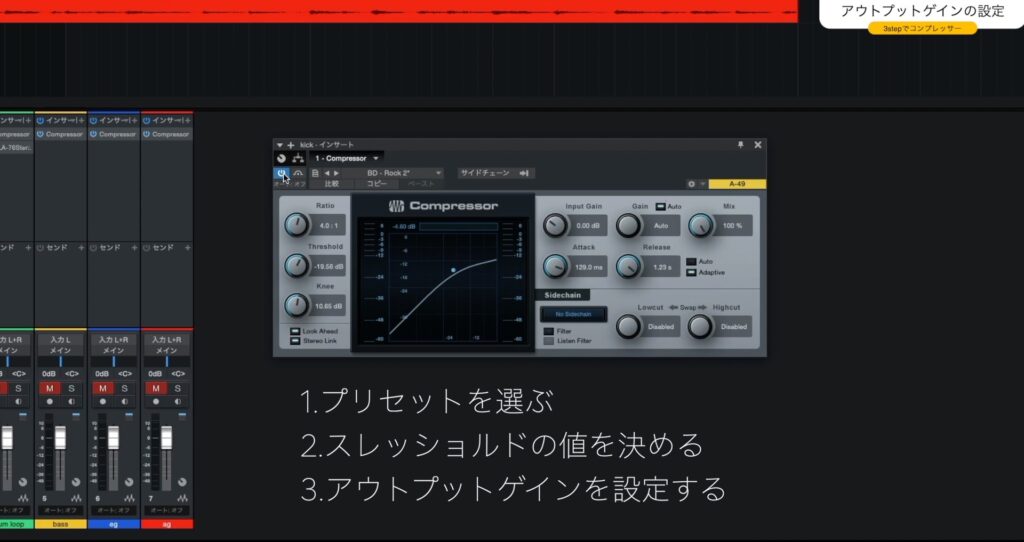

以下は、プリセットを利用してコンプレッサーを掛けるのに必要な「3つ」の手順です。

- プリセットを選ぶ

- スレッショルドの値を決める

- アウトプットゲインを設定する

以上の3つのステップを理解して音源に合わせれば、とりあえずコンプレッサーを掛ける事が出来ます。

ツキシマ

次は、DAWの画面で「プリセットを選ぶ」という最初のステップを行なっていきたいと思います。

実際に操作してみる

step1

step1:プリセットを選ぶ

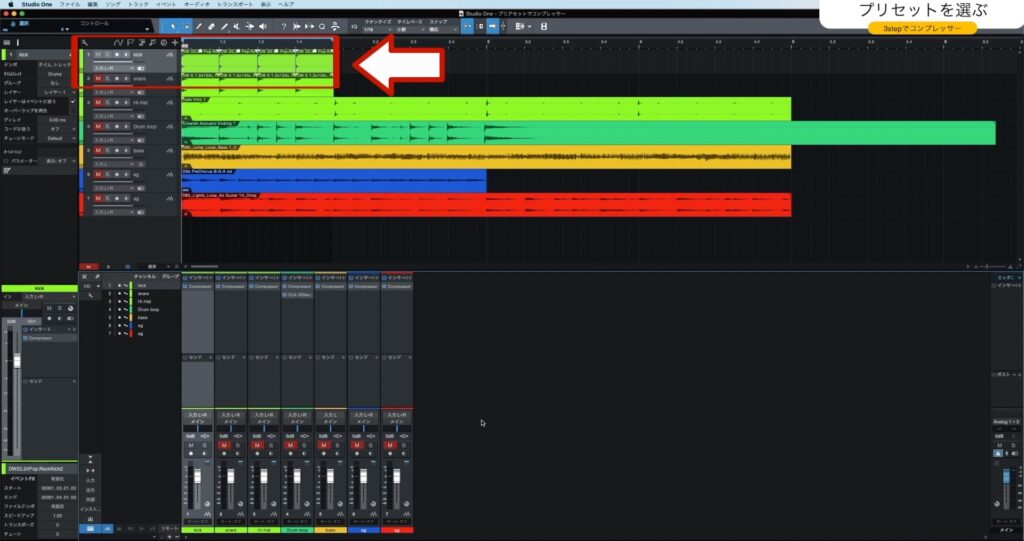

サンプルとなる音源を用意して、トラックに並べてみました。下画像の赤い枠で囲っている「ドラムのキックの音」を、使用していきたいと思います。

キックトラックに挿入したコンプレッサーを開きます。

プリセットの欄から、ドラムのキック用のものを探して選んでいきます。「BD」はバスドラムの事で、キックのことを指します。

「Rock1」と「Rock2」というキック用に2つのプリセットがありますので、実際に掛けて聴き比べしてみます。

動画内のチャプター「01:32 プリセットを選ぶ」にて音を聴く事ができます。

比較してみた結果、私はどちらかというと「Rock2」方が好みの音ですので、こちらに決定します。これで「step1」は完了です。

ツキシマ

続いて、「step2」の「スレッショルドの値を決める」に移行します。

step2

step2:スレッショルドの値を決める

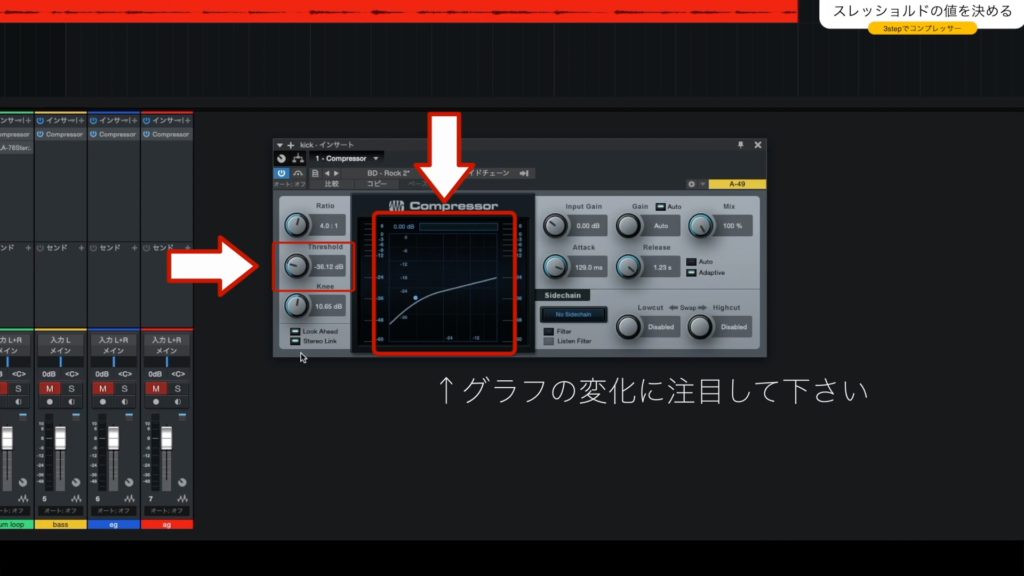

スレッショルドは、「しきい値」とも呼ばれます。ざっくり言うと、スレッショルドという値を操作する事で、コンプレッサーのかかり具合(強く掛けるのか弱く掛けるのか)を決めます。

プラグイン上で見ると、下の図のツマミになります。この数値を動かします。

ツマミを右に回すと、コンプレッサーの掛かり方が弱くなります。

反対に、ツマミを左に回すとコンプレッサーの掛かり方が強くなります。

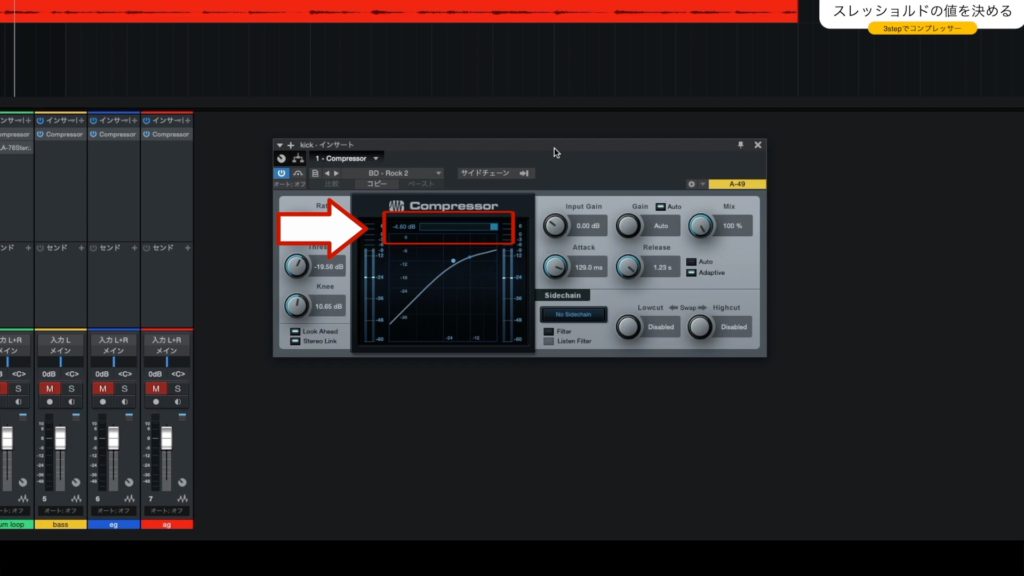

またどの程度、音をコンプレッションしているのかを、プラグインで視覚的に判断することもできます。それは、「ゲインリダクション」というメーターを確認することです。

「Studio One」のコンプレッサーだと、下の図の赤枠部分に表示されています。「ゲインリダクション」と言う表記はないのですが、間違いなくここです。

ここで、音を再生してみます。

動画内のチャプター「03:08 スレッショルドの値を決める」で実際に音を聴く事ができます。

音を再生するとバーが動いて、その隣に「-4.60dB」と表示されます。これはつまり、スレッショルドの値を超えた音を「4.60dB」コンプレッション(圧縮)している、という事を表しています。

ツキシマ

次に動画内では、キックの音を再生しながら「スレッショルド」の値を大きく左右に振っています。

どのような結果になるかは、動画にて確認してみて下さい。

スレッショルドの値を最終的にどうするのかは、楽曲のジャンルや製作者の好みになります。あとは、耳で判断して決めて下さい。私は「6dB」前後にコンプレッションするのが自然な音で好みですので、この音源の場合は、このプリセットの設定のままで良いと思いました。

ツキシマ

次は、「step3」のアウトプットゲイン設定です。

step3

step3:アウトプットゲインの設定

アプトプットゲインの操作をする前に、ここで少しだけコンプレッサーの仕組みについて、確認しておきたいと思います。

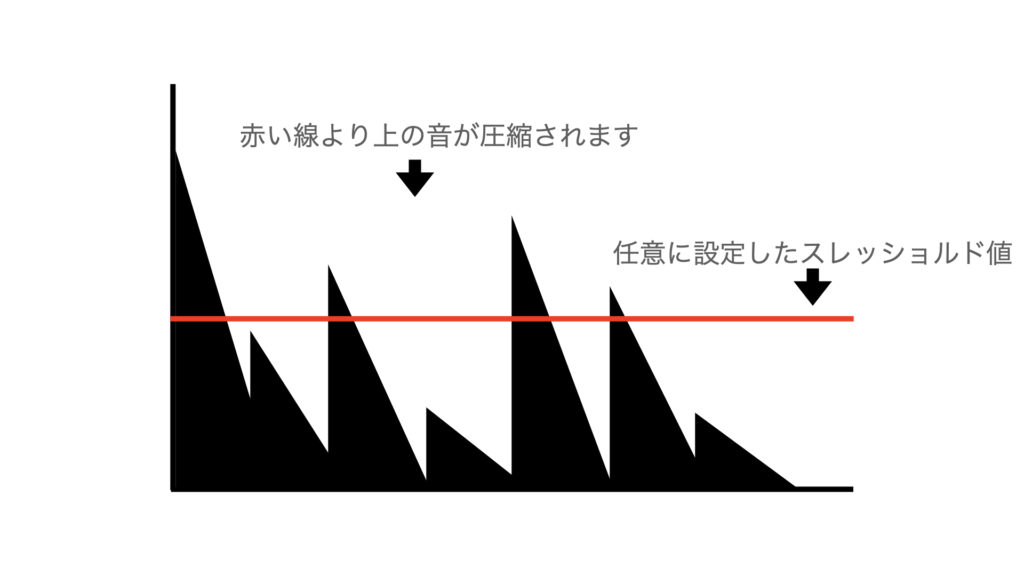

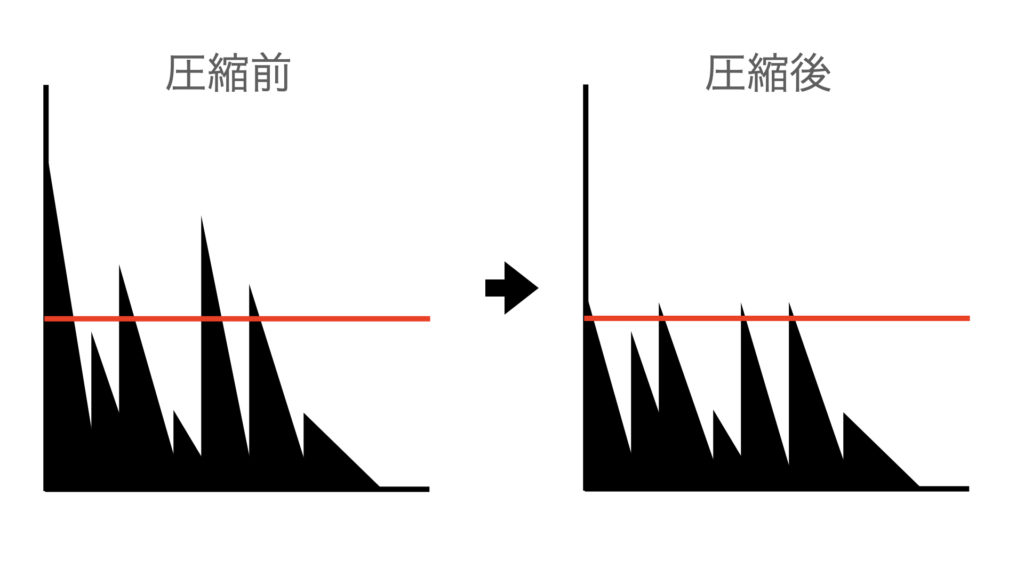

コンプレッサーというプラグインは、音の大きい部分を、設定した値(スレッショルド値)でコンプレッションします。

そして音を潰せば、その分だけ音源の音量は下がります。

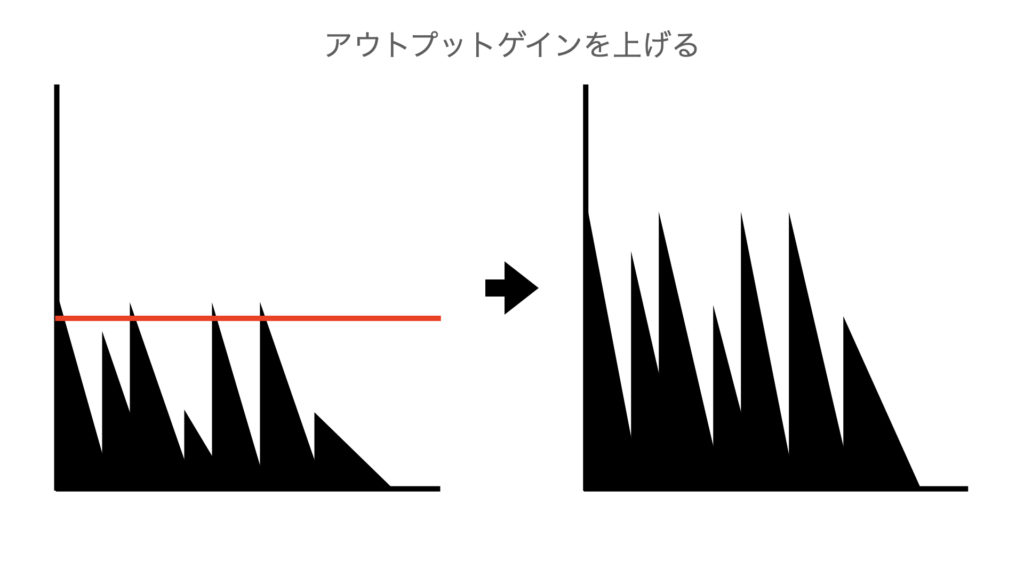

音量が下がったままだと都合が悪いので、アウトプットゲインを調整して音量感を戻します。

そうすることによって、音量の大きかった部分が潰されて、音量の小さかった部分が持ち上がってきます。結果的に、「音量の大きい部分と小さい部分の差が縮まり、バランスが取れて聴きやすくなる」というのがコンプレッサーの仕組みです。

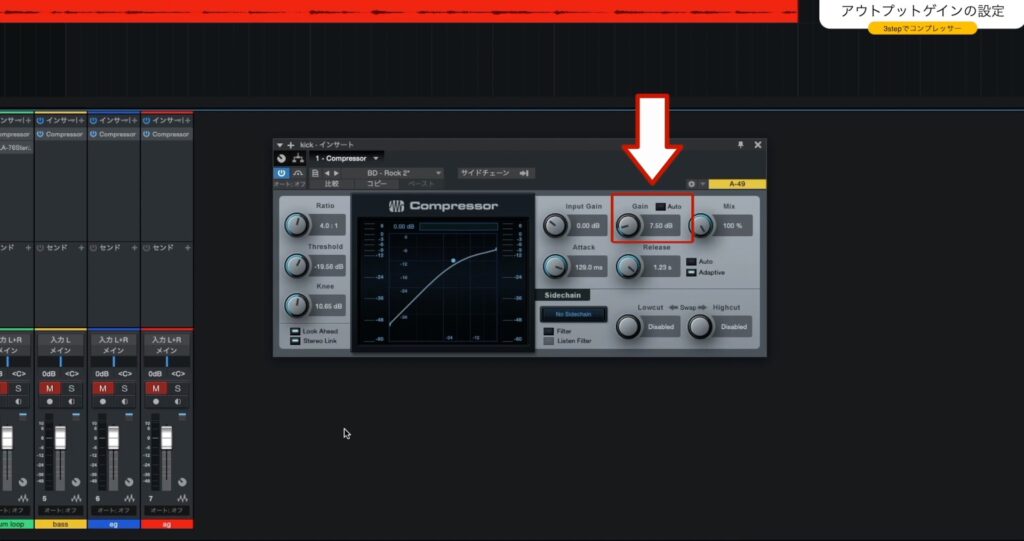

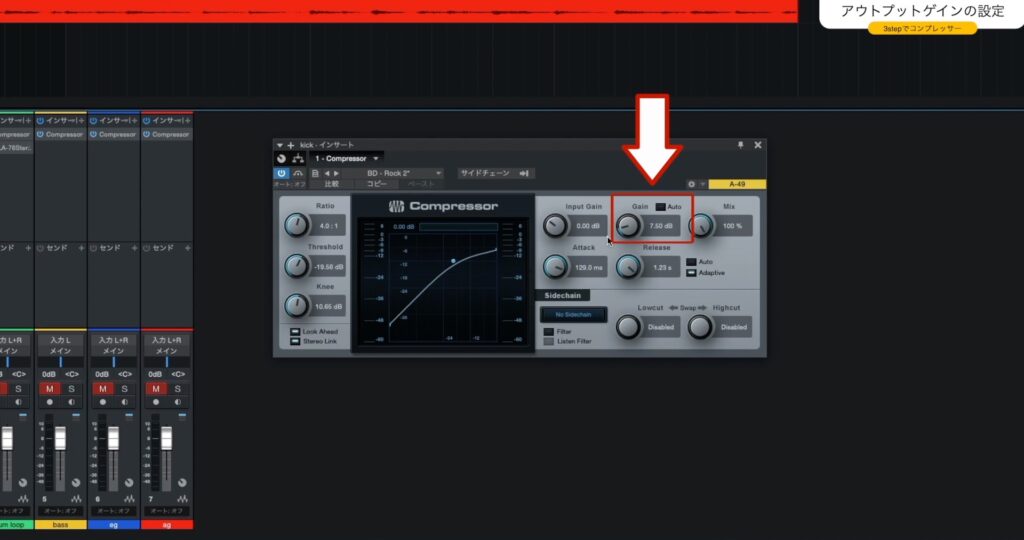

それでは実際にアウトプットゲインを操作してみたいと思います。このプラグインの場合は、「Gain」と書いてあるツマミ(下画像参照)で調整します。

またプラグインによっては、「Auto」というボタンが用意されている場合があります。これは、アウトプットの音量をプラグインが自動で判断してを決めてくれる便利なボタンです。初心者の方はこれを押してしまいましょう。

ただ、全てのプラブインでオートのボタンは付いていませんので、無い場合は自力での調整が必要になります。プラグインをオンにしたりオフにしたりして聴き比べます。

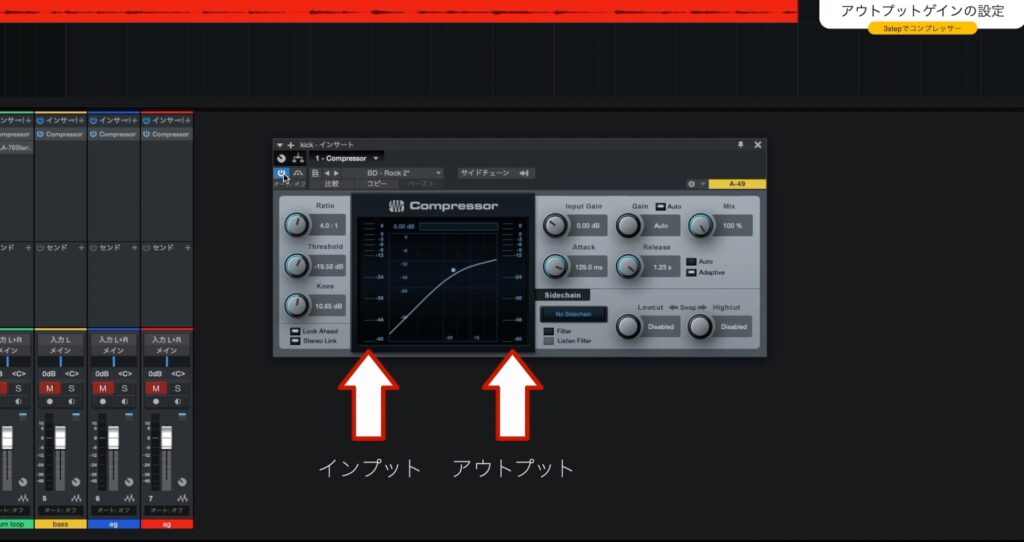

他に、インプットとアウトプットの音量バー(下画像参照)がありますので、これらも活用しながら音量感を整えます。

ツキシマ

以上3つのステップで、プリセットを利用してコンプレッサーを掛けることが出来ます。

操作のまとめ

私がDTMを始めたての頃も、「プリセット」を一生懸命選択していました。しかし、「スレッショルド」の事をよく分かっていなかったので、トラックにコンプレッサーを挿入してはいるものの、「全然掛かっていない」もしくは「掛かり過ぎ」という残念な事がよくありました。この「Studio One」のコンプレッサーには、ギターやベースなど、一通りの楽器に対するプリセットが用意されています。それぞれの楽器に当てはまるプリセットを選択してみると、良いと思います。

ツキシマ

次は、コンプレッサーに慣れてきたら次にすることを考えてみました。

プリセットに慣れてきたら次にする事

コンプレッサーのプリセットに慣れてきましたら、「アタック」と「リリース」という値を見て下さい。

今回はざっくりとした説明になるのですが、アタックを左に回すと「早いタイミング」でコンプレッサーが動作し始めます。

リリースは、「どのタイミングでコンプレッションを止めるか」を決めます。早いタイミングで圧縮を止めるか、遅いタイミングで止めるかです。

それにより、同じスレッショルド値に設定していたとしても、音が変わってきます。これに関しては複雑な話になりますので、また別の動画でお話ししたいと思います。ただプリセットに慣れましたら、アタックとリリースの値をなんとなく見ておくと、コンプレッサーをより理解できると思います。

ツキシマ

例えば、今回使用した「Rock1」と「Rock2」のプリセットでアタックとリリースはどうなっているのか、またそれによって音はどう違うのか考えてみると面白いと思います。

ちなみに「Rock1」はアタックは早め、リリースはちょい遅めです。

「Rock2」はアタック、リリースとも遅めに設定されています。

これは、「Rock1」だとキックの音の始めから終わりまで「コンプレッション」してる感じの設定です。「Rock2」はキックのアタック部分は原音のまま残して、後半の減衰していく部分を持ち上げて存在感を増していく感じの設定です。

この辺を理解していけば、自在にコンプレッサーを使いこなせると思います。

ツキシマ

次は、さいごのまとめです。

さいごに

おさらいになりますが、今回はとりあえず3つ理解して試してみて下さい。

- プリセットを選ぶ

- スレッショルドの値を決める

- アウトプットゲインを設定する

楽曲のミックスにおいて「ダイナミクスコントロール」がうまくいかないと、音数が増えてきた時に「まとまり」がなくなって、最終的な音圧が稼げなくなるというのが、私の経験です。今回の内容を参考にして頂いて、コンプレッサーの苦手意識をなくしてもらえれば嬉しいです。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。