ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回、ソニーの新しいモニターヘッドホン「MDR-MV1」を、発売前に1週間お借りする機会を得ることが出来ました。

楽曲のミキシングや動画編集に使用してみましたので、私なりに感じたことをレビューしていきたいと思います。

ツキシマ

それでは、「MV1」の各部の特徴と仕様をみていきたいと思います。

MDR-MV1各部の特徴と仕様

ハウジング

「MV1」を横から見てみると、「900ST」や「7506」と雰囲気が似ています。ハウジング部分が斜めになるようにセットされていて、ソニーのヘッドホンであるということが分かります。ハウジングが斜めになっているのは、耳の形を考慮してこのようなデザインになっていると私は思います。

そして、このヘッドホンの大きな特徴でもある「背面開放型」を示す通り、ハウジング部分に穴やスリットが開いています。覗くとドライバーユニットが微かに見えます。ここから音を外に逃すことによって、ヘッドホン内の音のこもりを解消してクリアな音質を実現します。

ちなみに「900ST」は密閉型ヘッドホンですので、ハウジング部分に穴は空いていません。開放型と密閉型の違いについては、後で比較したいと思います。

また「MV1」は、下の画像のようにハウジングを完全に横向きにすることが出来ます。これは収納がしやすいと思いました。

ドライバーユニット

「MV1」は、専用開発のドライバーユニットを搭載しています。再生周波数帯域は「5Hz〜80,000Hz」です。

基本的に、人間の耳が聴き取れる範囲が「20Hz〜20,000Hz」と言われていますので、それを大きく超える音が再生されることになります。高音域の再生周波数が高いのは、立体音響制作を高い次元で可能とするためのようです。

ちなみに「900ST」の再生範囲は、「5Hz~30,000Hz」です。

リペアとレビュー記事↓

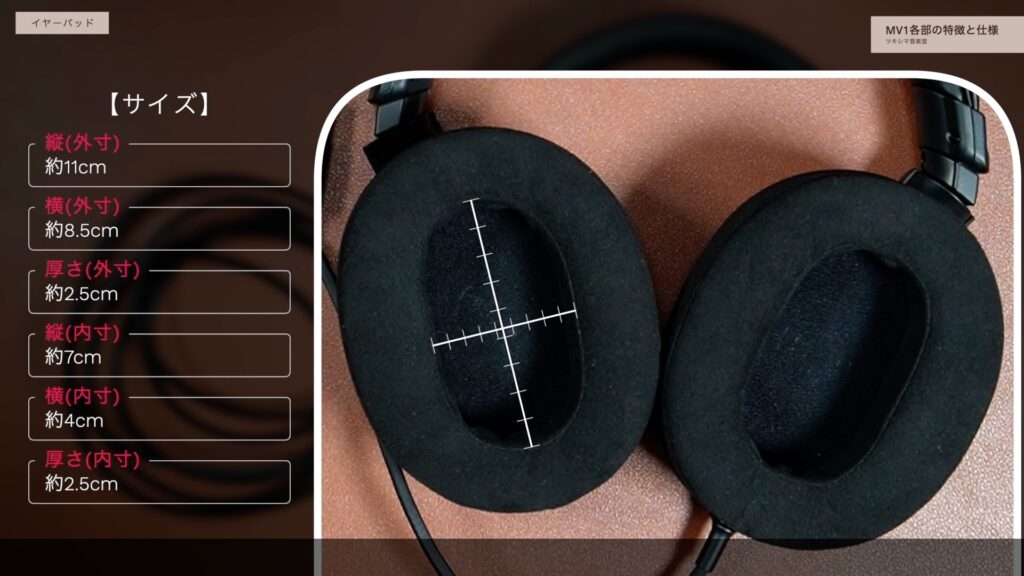

イヤーパッド

装着感を大きく左右するイヤーパッドは、厚めのものが装備されています。

素材は低反発ウレタンフォームを使用した、スエード調人工皮革です。

感触は、柔らかめの低反発枕のような感じです。押すと簡単に凹むのですが、ゆっくりと元に戻ります。

そして、触り心地が良いです。サイズは、外寸が「縦約11cm x 横約8.5cm x 厚さ約2.5cm」です。

内寸(内側の輪っかのサイズ)は、「縦約7cm x 横約4cm x 厚さ約2.5cm」です。

耳に装着してみると、イヤーパットの程よい質感とクッションが、耳全体をふわっと包む感じです。耳の上部や耳たぶの下の方が少しだけイヤーパッドに触れる感じですが、私の場合は装着後に軽く位置を調節すれば、耳が触れている感じは無くなります。

程よいホールド感で、長時間使用しても疲れにくい形状とサイズだと思います。ただスエード調のイヤーパッドは、高級感があり着け心地は良いのですが、長時間使用すると多少熱がこもる感じはあります。

ヘッドバンド

ヘッドバンド部分の幅は「約4.3cm」です。「900ST」と比べると「約5mm」程細いです。

ヘッドバンドの長さは「約29cm」です。「900ST」は「約28cm」ですので、「MV1」の方が少し長いです。

頭と触れる部分のクッションは、柔らかくて厚みのあるものが装備されています。横から測ると「約1.2cm」ほどあります。

「900ST」は「約6mm」くらいの薄いクッションで、装着すると「ヘッドバンドが頭に当たっている」という感じですが、「MV1」の方は「ふわッと乗っている」という感覚です。

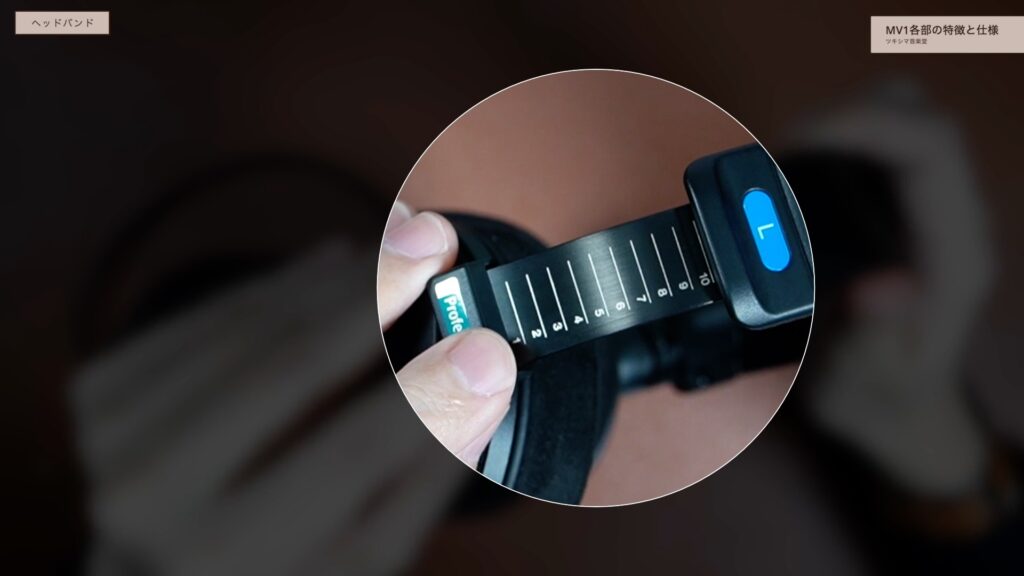

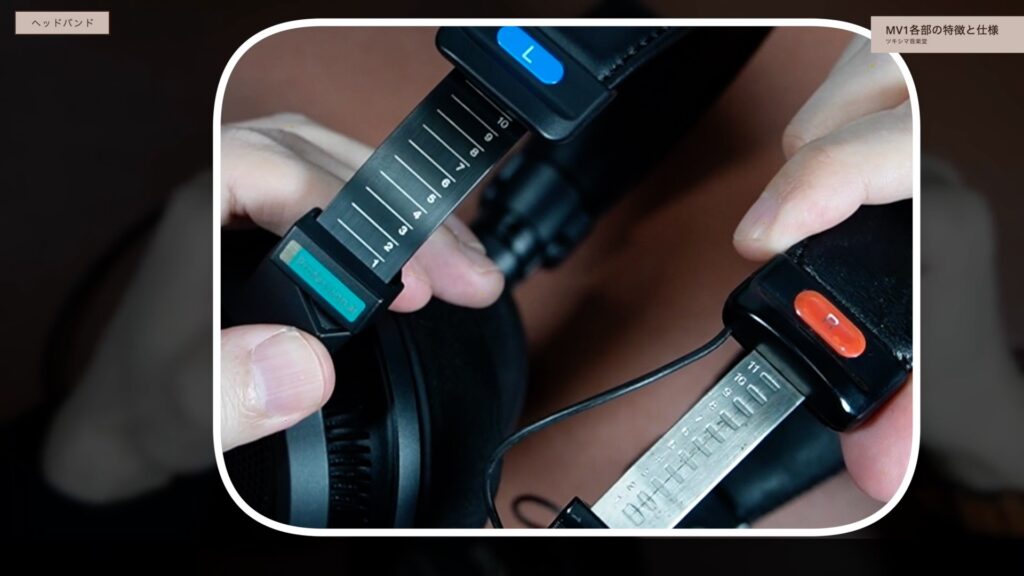

ヘッドホン(バンド)の長さを調節するスライダーは、クリック感があるもので「10段階」設定できます。1目盛が「4mm」くらいですので、目盛を「10」にすると「約4cm」伸びます。

スライダー自体は「900ST」と同じような機構ではありますが、動かしてみると、造りとなめらかさは「MV1」の方が良いと思います。

また、ケーブルが「900ST」は外に出ていますが、「MV1」は内蔵されています。断線のリスクが少なくなって良いと思います。

ヘッドホン全体で長さを見ると、ヘッドバンドの目盛が「0(最小)」の時は「約19cm」です。(下画像)

目盛が「10(最大)」の時は「約22cm」です。(下画像)

またヘッドバンドの頭を締め付ける圧は、強すぎず弱すぎず丁度良い感じだと思います。

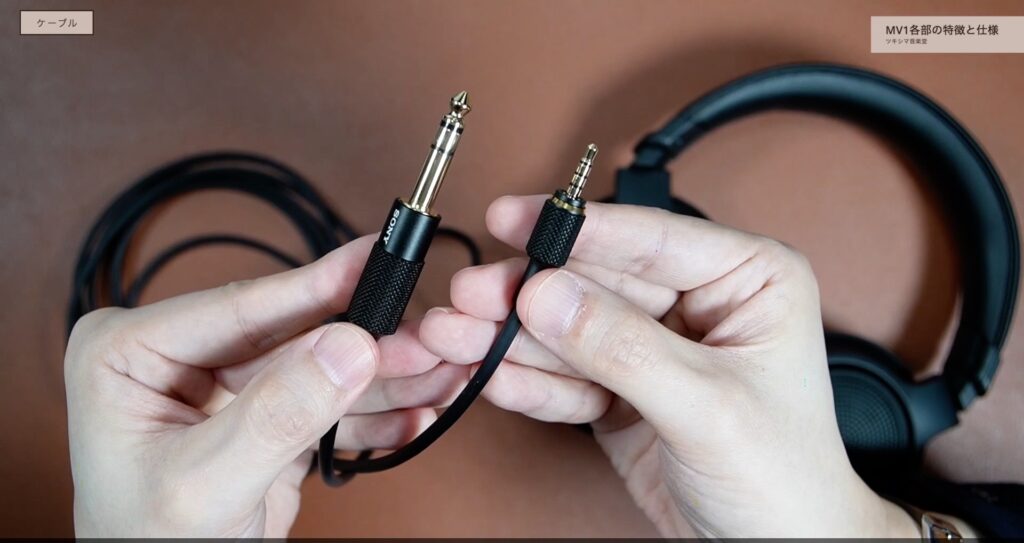

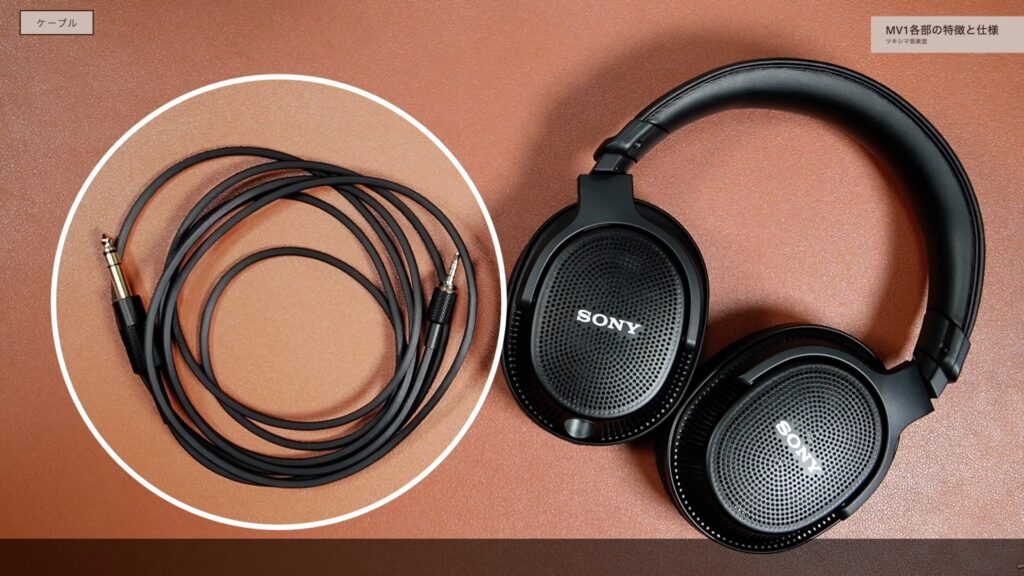

ケーブル

ケーブルは着脱可能です。ネジ式のロック機構になっていますので、引っかかった時に抜けてしまうことはありません。もし断線してしまった場合でも、簡単に交換できます。

コネクターはヘッドホン側はステレオミニプラグで、機器に接続する側はステレオ標準プラグです。

そして標準プラグから、ミニプラグへの変換アダプターも付属します。

またケーブルのコネクターも、しっかりとしたものが装備されている印象です。「900ST」は、ハンダ付けされたままのケーブルが伸びている感じですので、それに比べるととても安心感があります。

そして1週間使用してみて感じたのは、ストレートケーブルだと床に垂れたケーブルを椅子で踏んでしまいそうになります。

「7506」のような、カールコードのオプションがあると良いなと思いました。

「7506」レビュー記事↓

重さ

「MV1」の重さは「約223g」です。不思議な話なのですが、「900ST」と両方同時に持つと、「約23g」重い筈の「MV1」の方が軽く感じます。

360 Reality Audio

「360 Reality Audio」は、立体音響制作に必要なスピーカー環境をヘッドホンで再現する技術をサービスとして提供されたものです。リファレンススタジオの音場環境をヘッドホンで高精度に再現することが出来て、「MV1」はその認定ヘッドホンになります。

詳しくはソニーのホームページをご覧下さい。↓

保証あり

購入から1年間の無償修理メーカー保証が付きます。「900ST」は初期不良のみの対応ですので、保証が付くのは嬉しいです。

特徴のまとめ

- 立体的な空間表現を実現する背面開放型音響構造

- 専用開発されたドライバーユニットによる超広帯域再生

- 長時間使用にも快適な装着性

- メンテナンスや多様な接続先に対応可能な着脱可能式ケーブル

仕様のまとめ

- 型式:オープンバックダイナミック

- ドライバーユニット:40mm

- 音圧感度:100dB/mW

- 再生周波数帯域:5Hz – 80,000Hz (IEC)

- インピーダンス:24Ω(1kHzにて)

- 最大入力:1500mW (IEC)

- 質量:約223g(ケーブル含まず)

ツキシマ

次は、密閉型と開放型ヘッドホンについてみていきたいと思います。

密閉型と開放型ヘッドホンについて

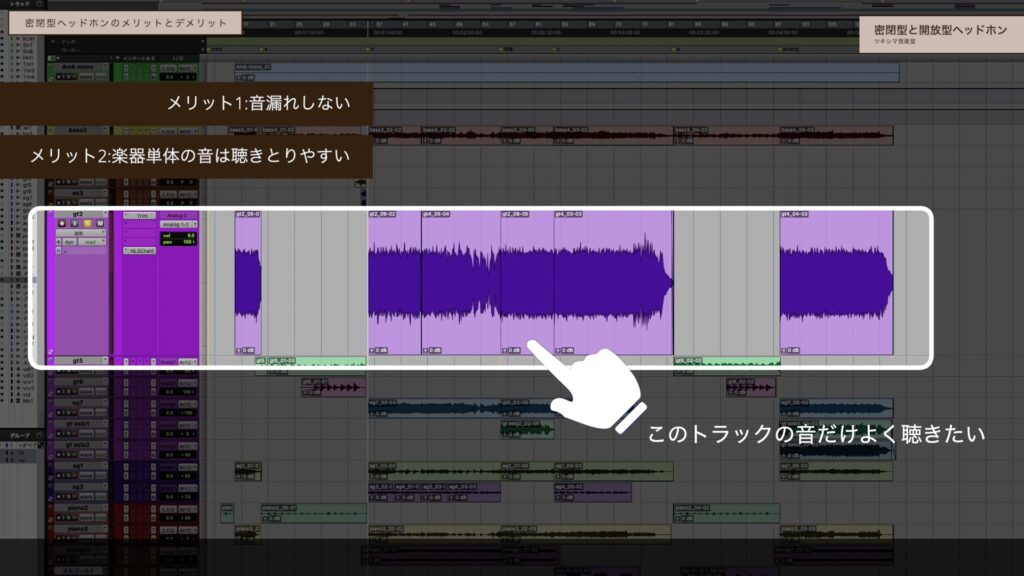

密閉型ヘッドホンのメリットとデメリット

下の画像のヘッドホンは、音響制作で定番と言われている密閉型の「900ST」です。

メリット1

密閉型ヘッドホンのメリットの1つとしては、完全ではありませんが「音漏れしない」ことです。そのため、レコーディングのときに重宝します。

例えばボーカルを録音するときにオケを流しますが、そのオケの音がヘッドホンから漏れてマイクが拾ってしまうと良くありません。そういった時に密閉型ヘッドホンが活躍します。

メリット2

2つ目のメリットは、楽曲をミキシングするときに、1つだけの楽器の音をよく聴いてイコライジングしたいときなどに使うと、音を整えやすいと私は考えています。

デメリット1

デメリットの1つ目は、ハウジングが密閉されていてドライバーから音がダイレクトに耳に伝わるために、低音がこもりがちになる点です。

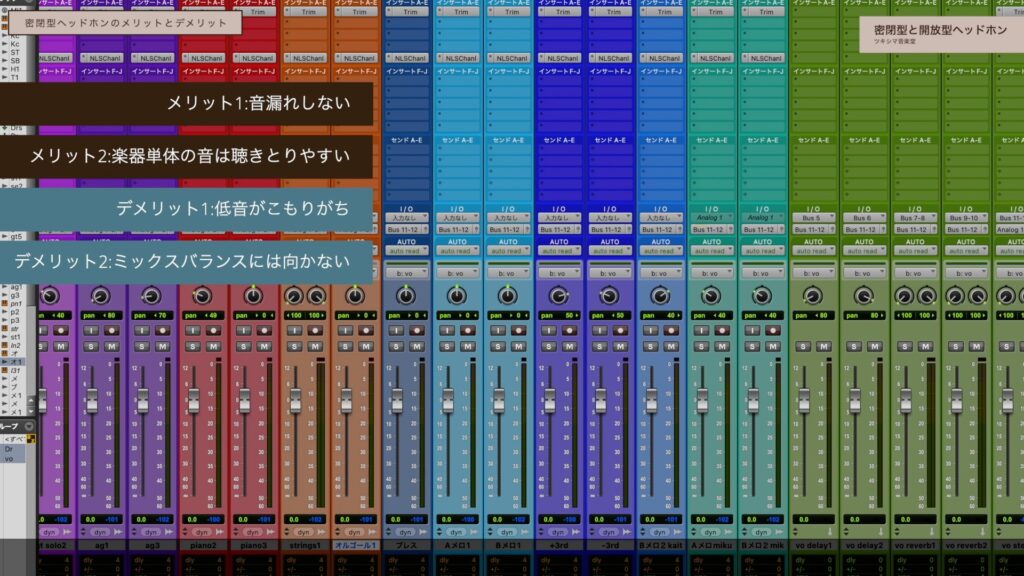

デメリット2

また、楽曲のミキシング時などでたくさん音を鳴らした時は、全体のバランスをとりにくい傾向にあります。

開放型ヘッドホンのメリットとデメリット

メリット1

開放型ヘッドホンは、ハウジングから音が外に出ます。そのため音がハウジング内にこもらないので、音の抜けが良く、広い音場(空間感)を再現することが可能です。

これは開放型ヘッドホンのメリットであり、楽曲のミキシング時も各音のバランスは密閉型のヘッドホンよりも取りやすいです。「MV1」は立体音響制作も意識していますので「開放型」というモデルになっています。

デメリット1

1つ目のデメリットとしては、音が外に漏れますので、レコーディングには使えません。また、リスニング用途で屋外に使用するのも、音漏れをする上に外の音も聴こえてきますので厳しいと思います。

デメリット2

そして2つ目のデメリットとして、開放型ヘッドホンは音全体が少し遠くなる傾向にあります。

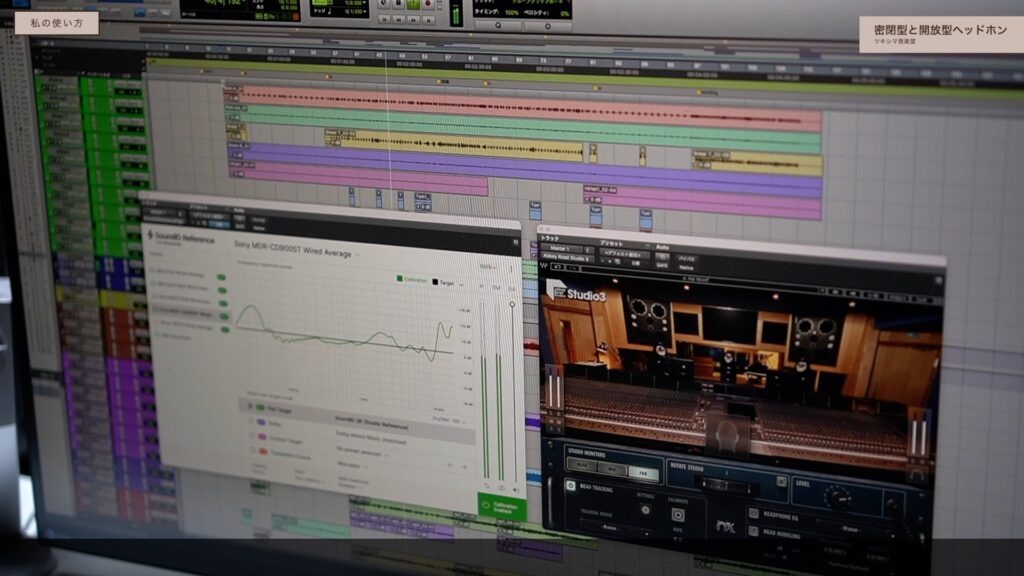

私の使い方

私が楽曲のミキシング作業をするとき、1つの音をよくモニタリングしながら整えたい場面では、密閉型ヘッドホン使用します。そして楽曲全体の音のバランスを取る場面では、開放型ヘッドホンを使用しています。

それぞれの場面で向き不向きがありますので、1つのヘッドホンで完結しようと思わないで、持ち替えています。

私はさらに、ヘッドホンの特性をフラットにするリファレンス用のプラグインと、ミキシングスタジオをシミュレートしたプラグインも併用して作業するようにしています。

ツキシマ

次は、音漏れのチェックと比較をしていきたいと思います。

音漏れのチェックと比較

ボーカル録音を想定して、今回の検証では私の口の近くにコンデンサーマイクを設置しました。背面開放型である「MV1」と、密閉型の「900ST」と音漏れの比較をしてみたいと思います。

動画内チャプター「10:38 音漏れのチェックと比較」にて、実際の様子を視聴できます。

ツキシマ

次は、空気録音をしていきたいと思います。

空気録音

ヘッドホンから出る音をバイノーラル録音してみました。私の自室で完璧な収録方法ではありませんので、結果は参考程度に留めておいてください。

動画内チャプター「11:25 空気録音」にて、実際の様子を視聴できます。

ツキシマ

次は、「MV1」を1週間使用してみた感想です。

「1週間」使用した感想

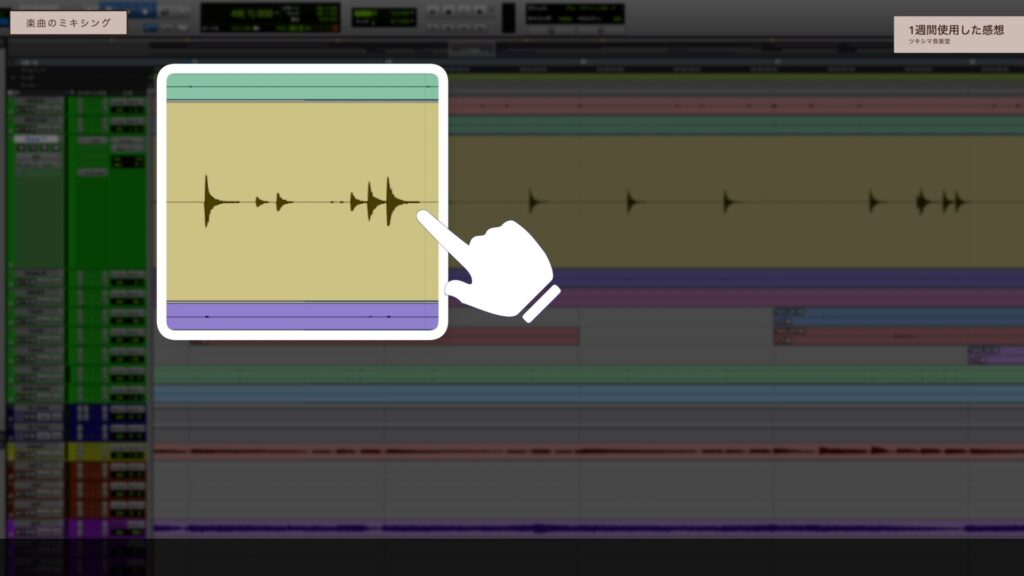

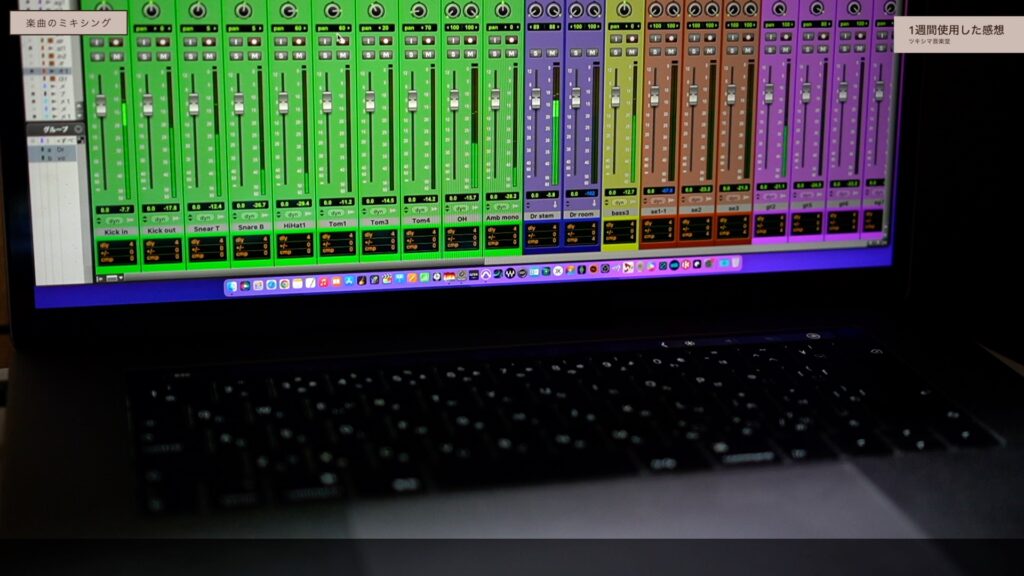

楽曲のミキシング

「MV1」でモニタリングすると、再生された各音が減衰して消えていく最後の方まで、しっかりと聴こえる感じを受けました。

楽曲をミキシングするときは、たくさんの楽器の音の中から1つの音を見つけて行う作業が多いですので、音が消える最後の方までよく聴こえるというのは素晴らしいと思います。

他のヘッドホン(密閉型900st・7506)は、「MV1」と比べてみると、音がいつの間にかなんとなく消えているように感じます。

全体的にみて「MV1」は、「各音の解像度がしっかりしていて、かつ立体的に聞こえる」イコール「良い音」という印象です。また「MV1」は、開放型の特徴である「音が少し遠くに聴こえる」という感じも少なく、バランス良くちょうど良い距離感で音が聴こえます。

そして装着感の良さも相まって、作業を始めるときにこのヘッドホンを装着すると「やるぞ」という気持ちになってモチベーションが上がりました。

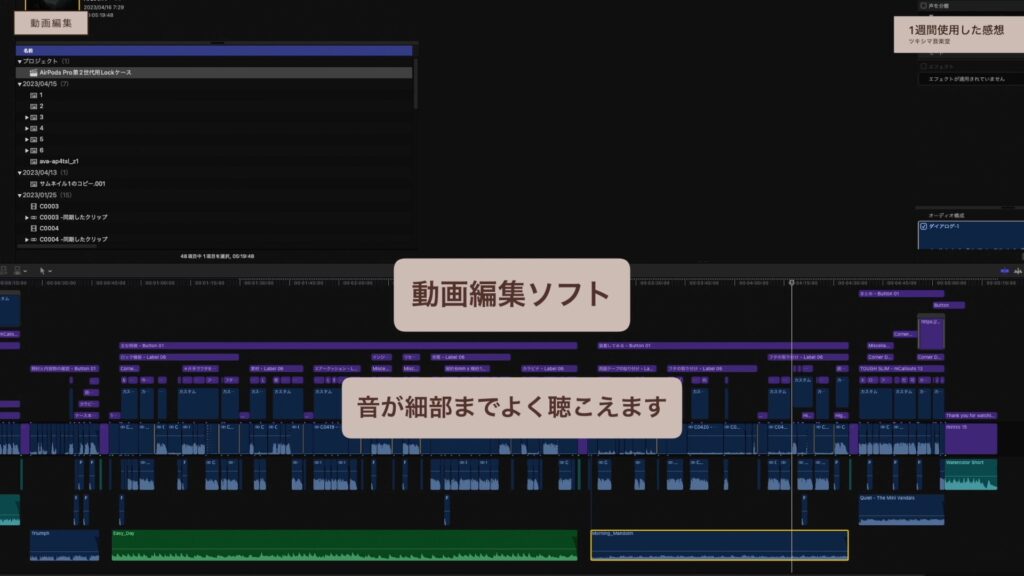

動画編集

動画編集で「MV1」を使用してみたところ、ナレーションのバックに流す音楽などは、アコースティックギターの弦を弾くピックの音までよく捉えることが出来ますので、逆に良い意味でボリューム設定に悩んでしまいました。

リスニング

「MV1」は、残響(リバーブ)が自然に響き良い音だと思いました。特にライブ収録された音源を聴いてみると、他のヘッドホン(900st・7506)とのクオリティの違いは明らかでした。空気感と臨場感があり、観客の声の中でも各楽器を良く聴き取ることが出来ます。

また、無駄な低音が出ずにスッキリしていて、全体的にバランスが良く聴きやすい音質に感じました。

そして、今回お借りして使用した期間は「1週間」という短い間だけですので、これはファーストインプレッションという範囲に入ると思います。

もっと長く使用して様々なジャンルの音楽を再生したり、楽曲をミキシングした場合は、音質の印象は必ず変わってくると思います。

ツキシマ

次は、まとめです。

まとめ

普段はなかなか触れることのできない高級なヘッドホンを自宅で試す機会を頂くことが出来まして、関係各所の方々には大変感謝しています。私にとって本当に色々と勉強になる体験が出来ました。

そして「MV1」は、「音の立体感と解像度」が凄く良いヘッドホンであり、リスニング用としても充分過ぎる性能があると思います。

「優れた空間表現で、立体音響などの制作に適したクリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン」とホームページに記載がありますが、その通りだと私は感じました。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。