ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は、ギターやベースの弦を交換したあとの弦高調整に便利なツールである「ストリングゲージ」と「ラジアスゲージ」について見ていきたいと思います。

ストリングゲージは既にレビュー済みです↓

ツキシマ

それでは、ストリングゲージの使い方からみていきたいと思います。

ストリングゲージの使い方

概要

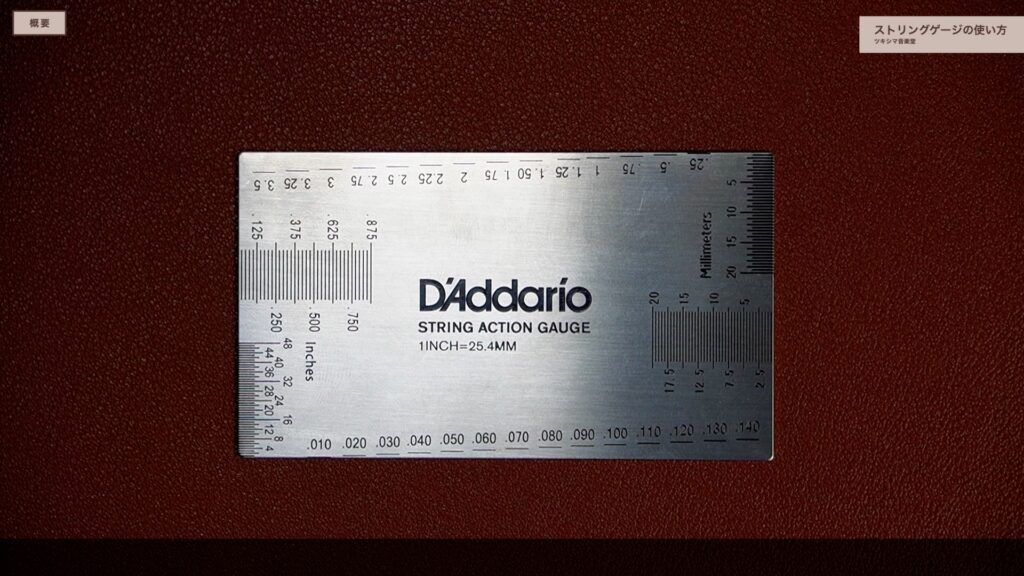

ストリングゲージは、主にギターの1弦と6弦の弦高を調整するために使用します。

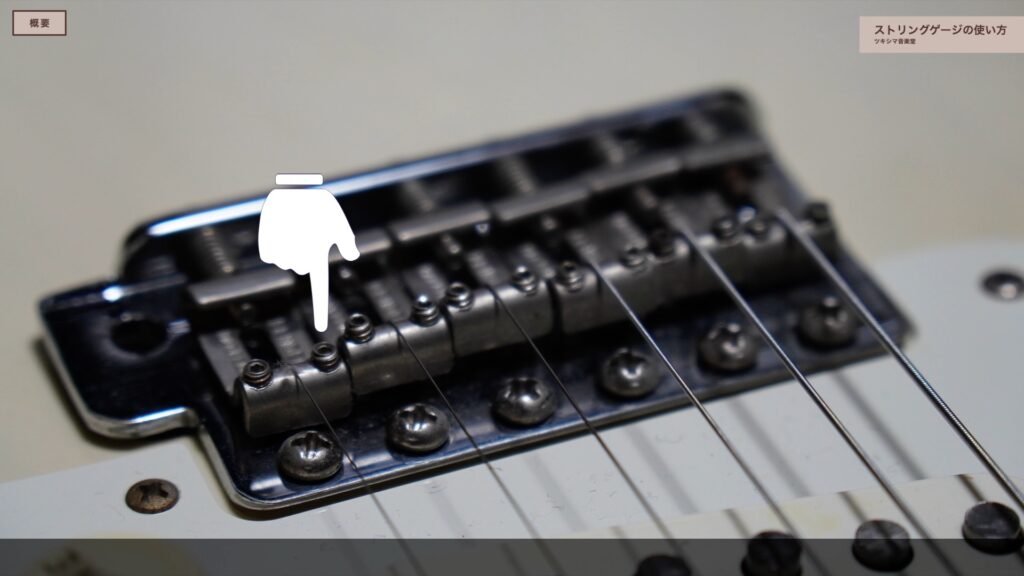

また殆どのエレキギターでは、「イモネジ」でサドルの高さを調節します。弦を交換した時に高さがズレてしまうことは、あまりありません。

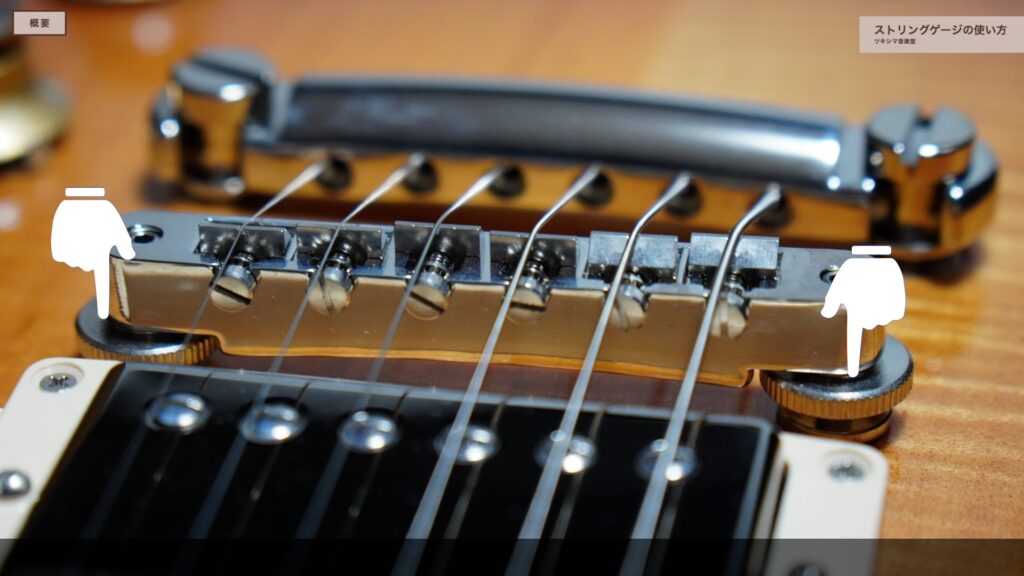

レスポールタイプのブリッジは、弦を交換するときにブリッジ部分のネジが簡単に動いてしまい、弦高がすぐに変わってしまいます。

そのためレスポールタイプに新しい弦を張った後のチューニング時には、必ずストリングゲージや定規を使用してのチェックが必要になります。

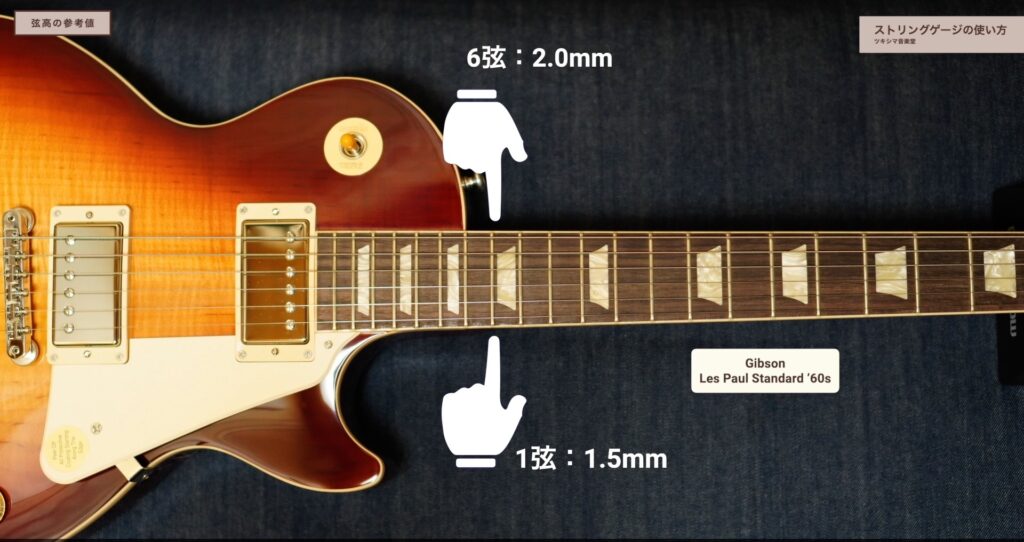

弦高の参考値

私の場合は、レスポールの1弦側が「1.5mm」で、6弦側は「2.0mm」に設定しています。

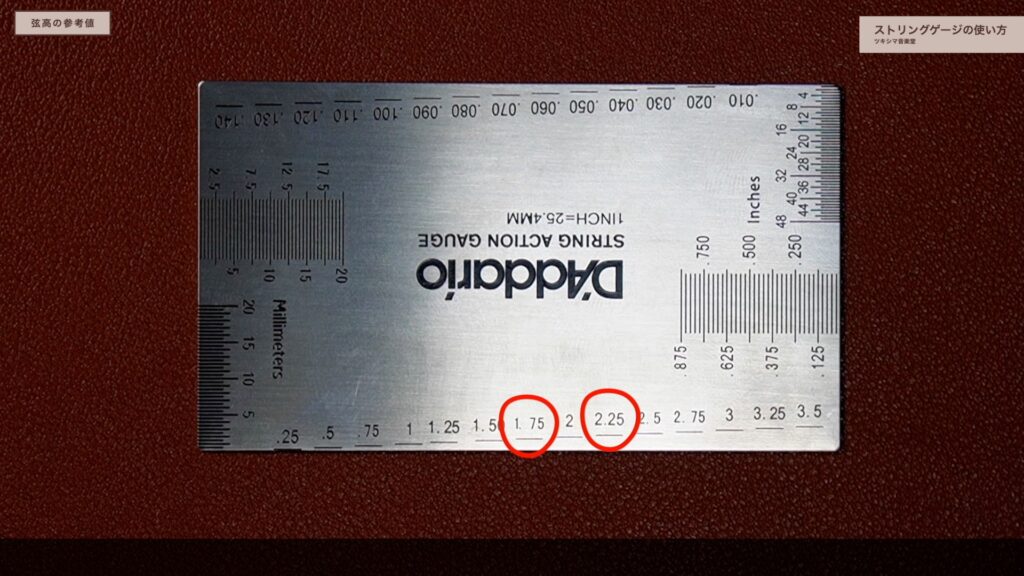

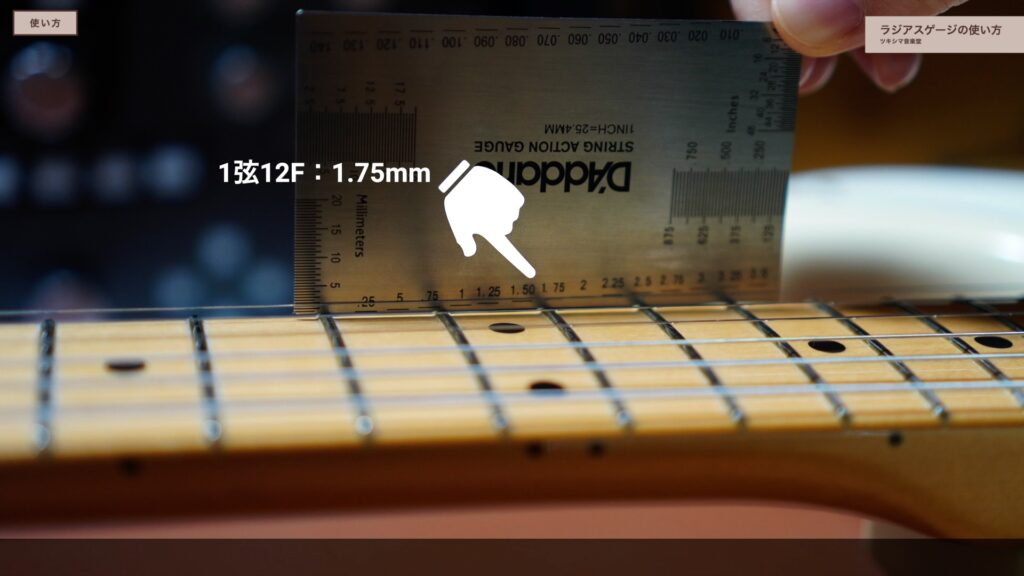

ストラトの場合は1弦側が「1.75mm」で、6弦側が「2.25mm」です。

「1.8mm(1弦側)」と「2.3mm(6弦側)」の方が数値的にスッキリするのですが、このストリングゲージは「1.75mm」と「2.25mm」という刻みになっていますので、これに合わせています。

ベースは1弦側が「2.0mm」で、4弦側が「2.5mm」に設定しています。

以上の数値設定は、個人の好みです。自由に設定して良いものです。私は気持ち高めのセッティングにしています。ちなみに弦高を下げすぎると、弾いた時にビビりが発生する場合がありますので、程々の設定が良いと思います。

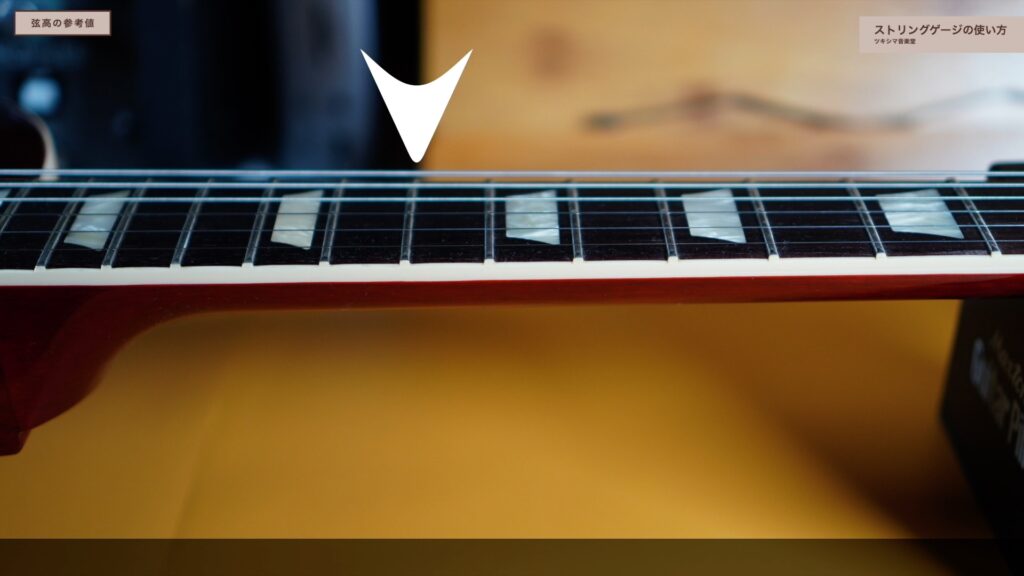

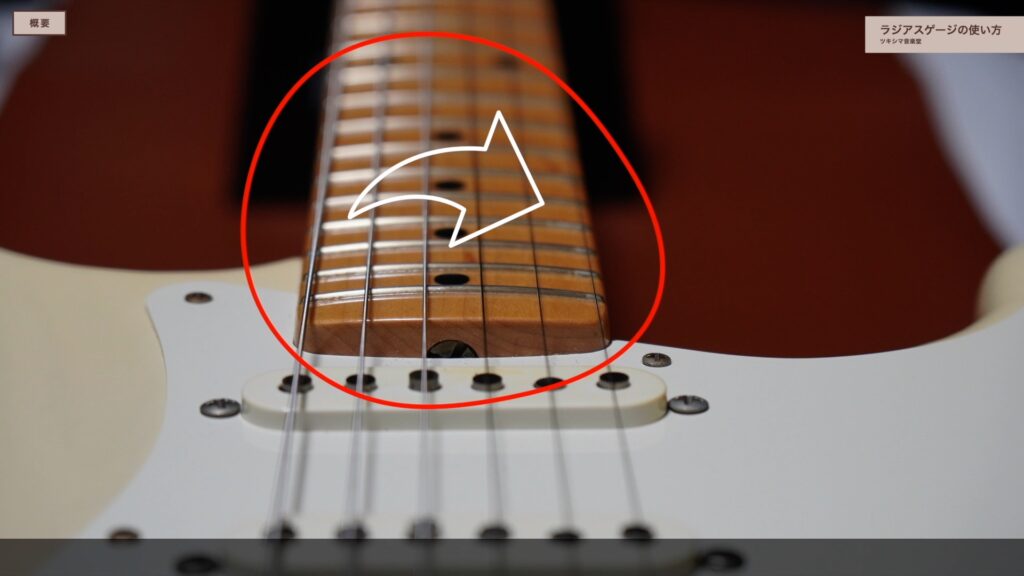

ある程度標準と言われる設定にしてもビビりが発生する場合は「ネックの反り」や「ナットの高さ」「フレットの摩耗」などをチェックする必要があります。(下画像参照)

使い方

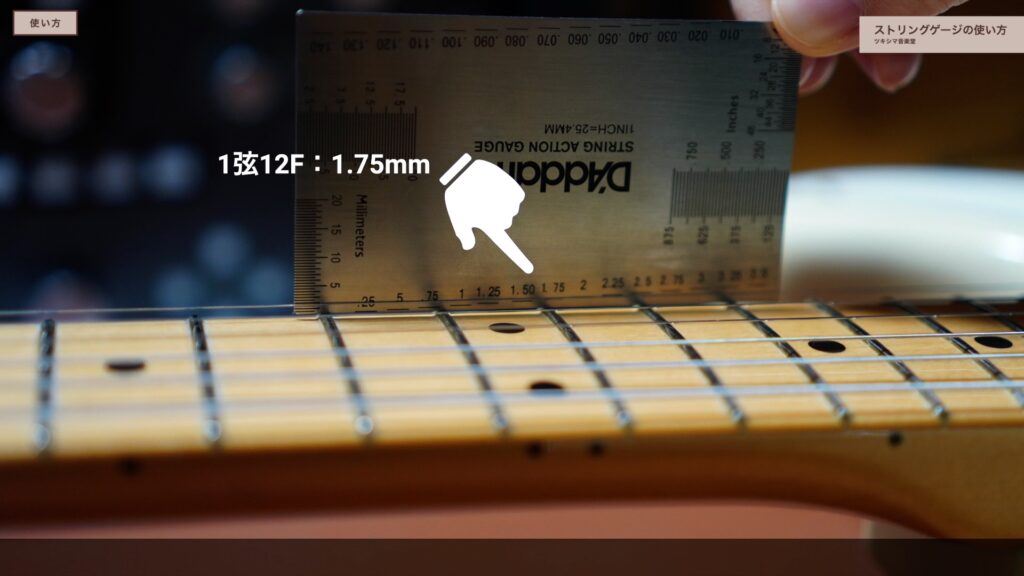

ストリングゲージを使う時は、12フレット上にゲージを合わせて希望の高さを確認します。

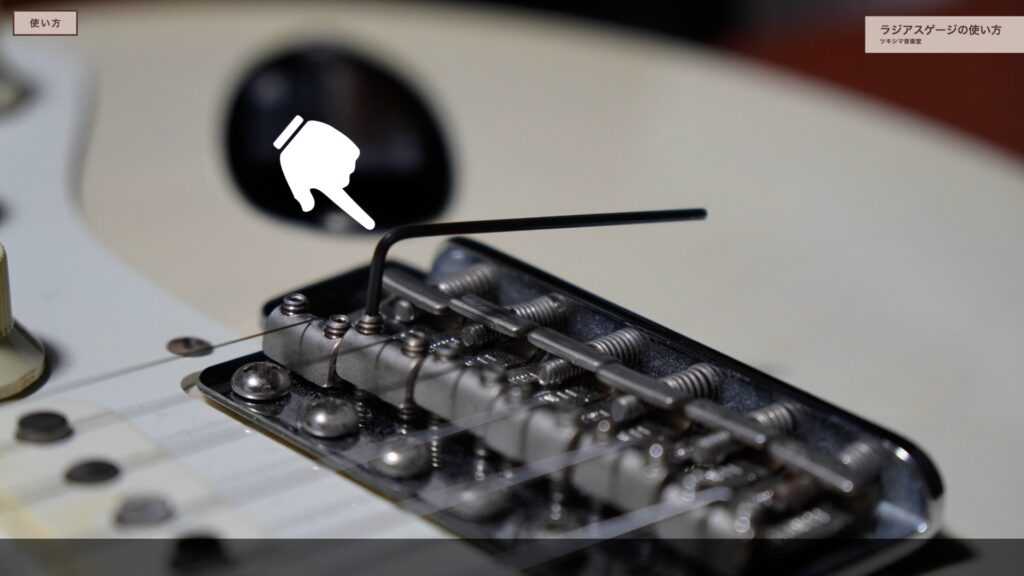

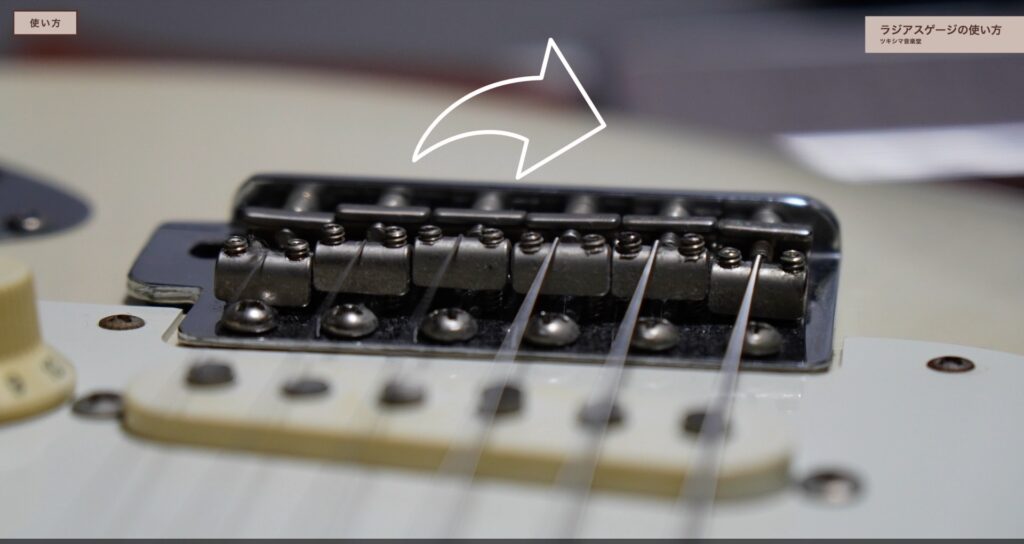

フェンダータイプのギターの場合は、イモネジを使用してサドルの高さを調節して弦高を設定します。

ベースも同様の方法でセッティングします。

レスポールタイプの場合は、ブリッジ下のネジを調整して弦高を決めます。

私はストリングゲージを使うことで、弦高のセッティングがとても楽になりました。

ツキシマ

次はラジアスゲージの使い方をみていきたいと思います。

ラジアスゲージの使い方

概要

ギターやベースの指板は、ネックを縦にして見るとカーブを描いています。ラジアスゲージは、その指板のアール(カーブ)を測るためのツールです。

そして「指板のアールを知ってどうするのか」というと、ブリッジサドルの2~5弦の高さ調節に使用します。

使い方

まずストリングゲージを使用して、自分の好みの高さに1弦と6弦を設定します。(ストラトの場合)

次に指板と同じアールのラジアスゲージを、サドル部分に当てます。2〜5弦の高さが合っていない場合は、下画像の赤い丸の部分に隙間が出来たり、ラジアスゲージが浮いたりします。

その場合は隙間が埋まるように、2〜5弦のサドルの高さを調整します。

この作業をすることで、指板のアールに沿うように弦高を調整することが出来ます。

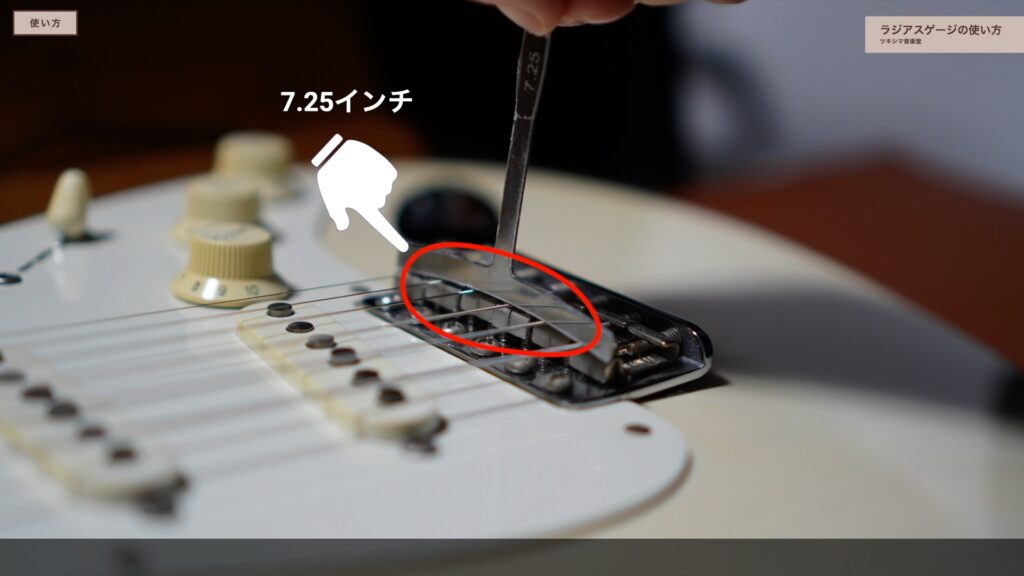

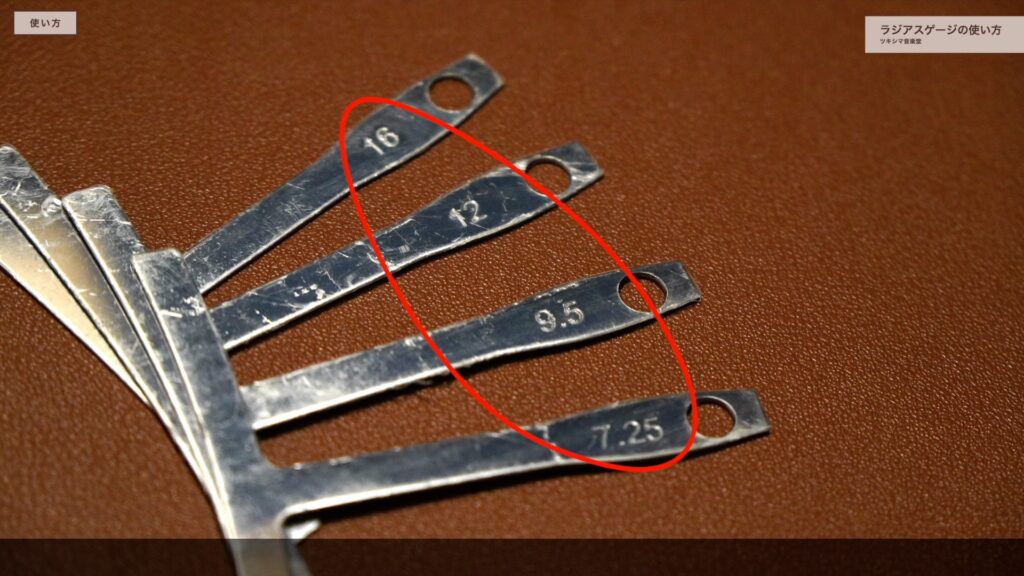

またラジアスゲージは、持ち手の部分に数字が書いてあります。これはインチで表記されたアールです。

例えば私の使用しているベースは、アールが「9.5インチ(241R)」です。

「9.5」と書かれたゲージをあてるとピッタリとハマります。

代表的なアールの種類

ちなみに私が持っているゲージセットは、アールが9種類も付属していますが、ギターやベースは大体4種類に分類されます。

代表的なアールとギターの種類を以下にまとめてみました。

| インチ | 種類 |

|---|---|

| 7.25インチ | フェンダーのビンテージタイプ |

| 9.5インチ | フェンダーUSAのスタンダードタイプ |

| 12インチ | ギブソンの一般モデル |

| 16インチ | マーチンなどのアコースティックギター |

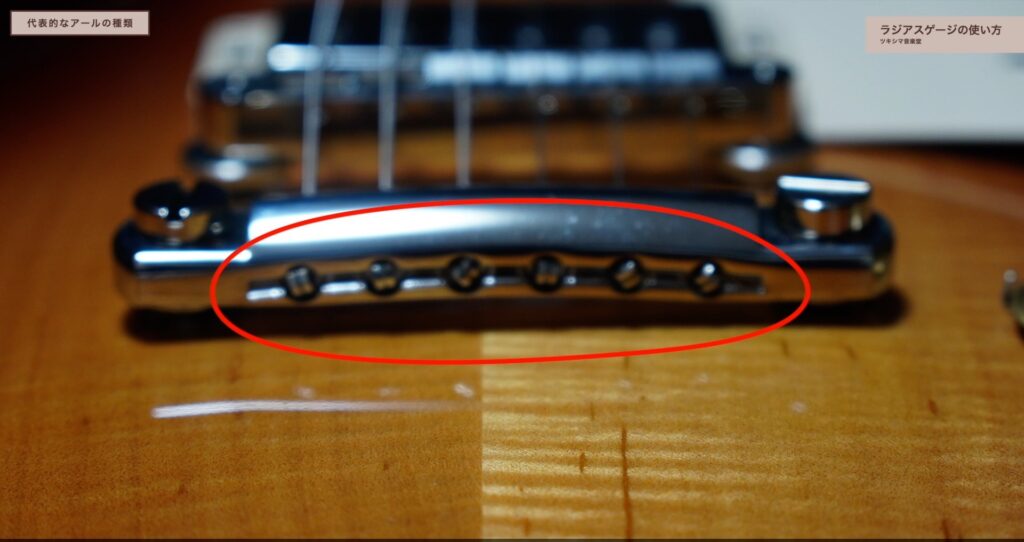

おおよそ、上の表のような感じで当てはまります。またギブソン系のブリッジ形状をしたギターは、弦を通すテールピースにアールが付けられているのと、ブリッジのコマにも高さの違いが付けられています。

そのため1弦と6弦の高さをセッティングすれば自然に2~5弦の高さは決まりますので、ラジアスゲージを使用した作業は不要になります。

ツキシマ

次は、まとめです。

まとめ

ギターやベースを始めたばかりで弦高調整の仕方が分からないという方もいらっしゃると思います。今回はストリングゲージとラジアスゲージの使い方をレビューしてみました。弦高は弾きやすさに直結しますので、自分にベストな状態にセッティング出来ると良いと思います。

またどちらのツールもアルミ素材ですので、ギターやベースの上に落としたりしてしまうと簡単に傷が付いてしまいます。取り扱いには注意が必要です。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。