ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

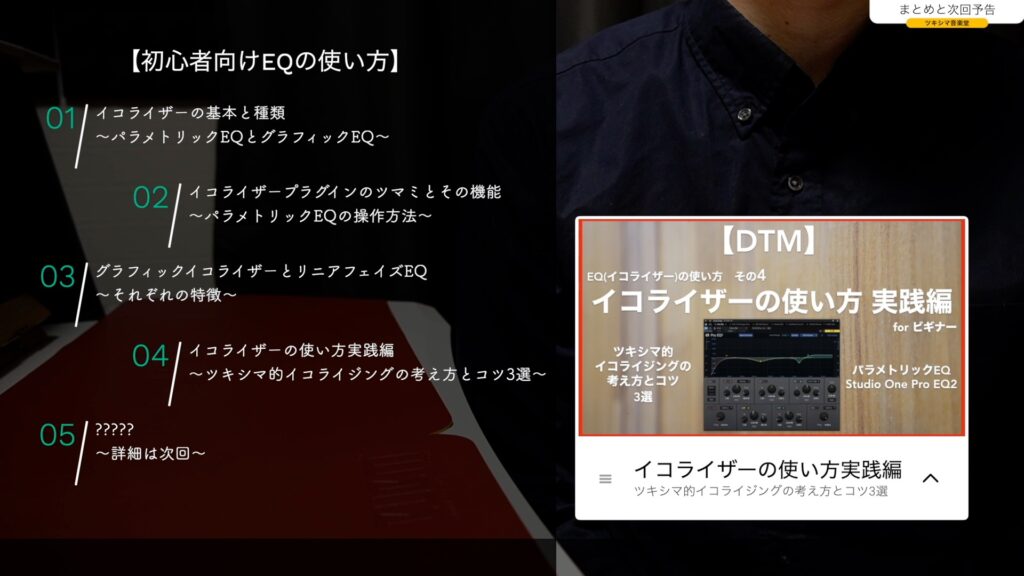

前回の音楽堂では、「パラメトリックイコライザー」の使い方をみました。↓

今回は、それ以外の2つのタイプのイコライザーである「グラフィックイコライザー」と「リニアフェイズイコライザー」をみていきたいと思います。

ツキシマ

それではまず、グラフィックイコライザーの特徴からみていきたいと思います。

グラフィックイコライザーの特徴

グラフィックイコライザーは、主に実機でPA(ライブや演劇などの音響ブース)などで使用されることが多いです。

また、ベースアンプなどに搭載されているケースもあります。

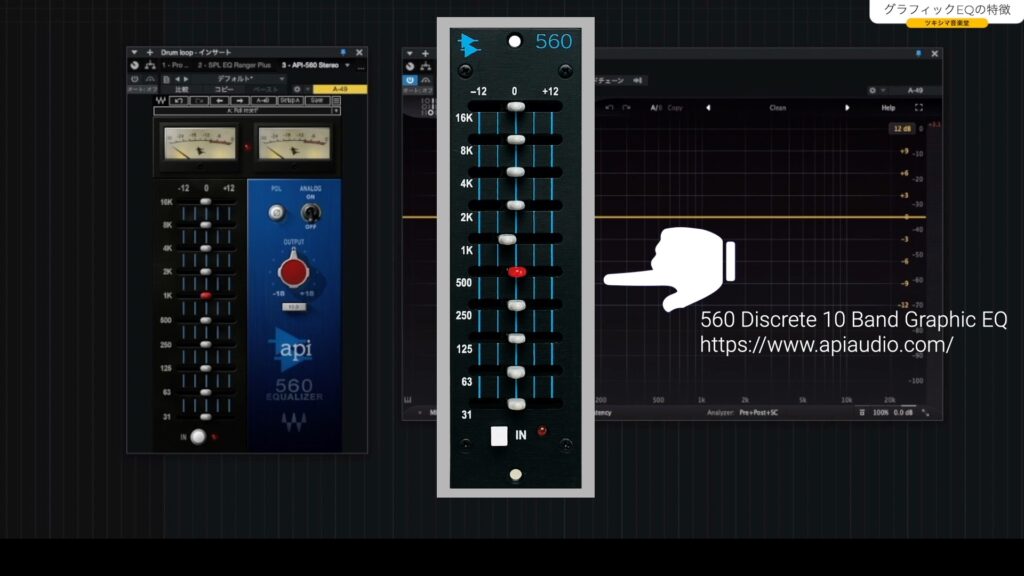

グラフィックイコライザーは、DTMなどのミックス作業では使用されているイメージは少ないのですが、みていきたいと思います。左が「Waves」の「api560」で、右が「PluginAlliance」の「SPL EQ Ranger Plus」です。どちらもブーストカットできる周波数帯域が決まっています。

使い方は、動かしたい周波数のフェーダーを上げるか下げるかだけですので、パラメトリックイコライザーよりシンプルで簡単です。ただ、「api560」で「800Hz」をブーストしたいと思っても、「800Hzのフェーダーが無いので操作できない」となってしまいます。

パラメトリックイコライザーの方がその辺は自由自在ですので、DTM上ではパラメトリックイコライザーの方が多く使用されているのだと思います。

Waves / api560

ただ「api560」は、ビンテージ機器をシュミレートしているプラグインですので、イコライジングせずに通すだけでも「api」の独特なアナログ感を付加するといった使い方もあり、とても価値のあるプラグインだと思います。

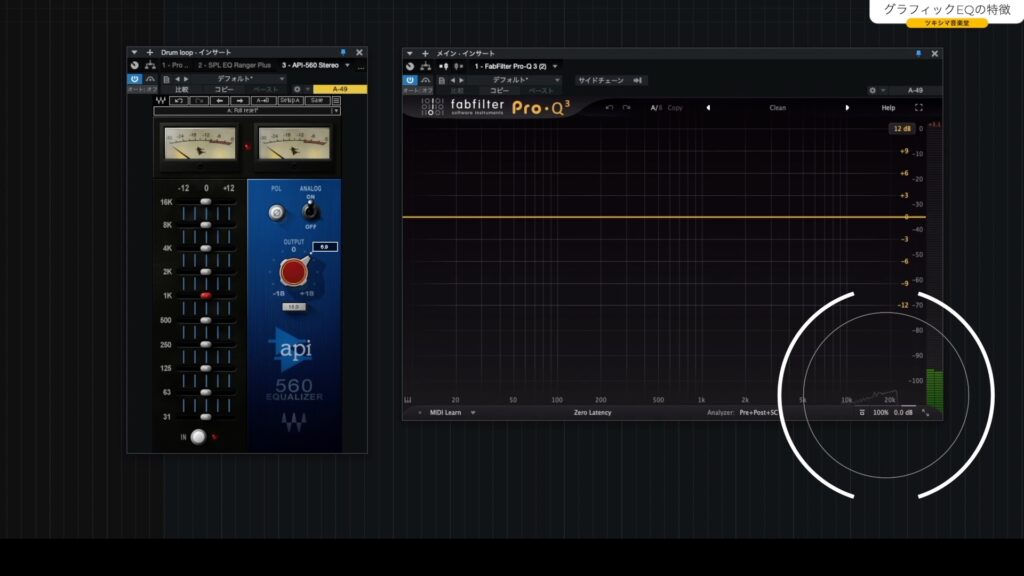

プラグインを「オン」にして、アナログのスイッチを「オン」にします。そしてアウトプットを少し上げてみます。そうしますと、下の画像のように「5kHz」から上にノイズが発生しています。これが、この「api560」のアナログ感の特徴になります。

ツキシマ

それでは、ドラムループを再生しながらいくつかフェーダーを動かしてみます。

動画チャプター「01:46 グラフィックイコライザーを操作してみる」の中で、実際にいくつかフェーダーを動かす様子を視聴できます。

操作してみた結果、どのフェーダーを動かしても、その周波数帯域の音をしっかりとブーストカットしています。

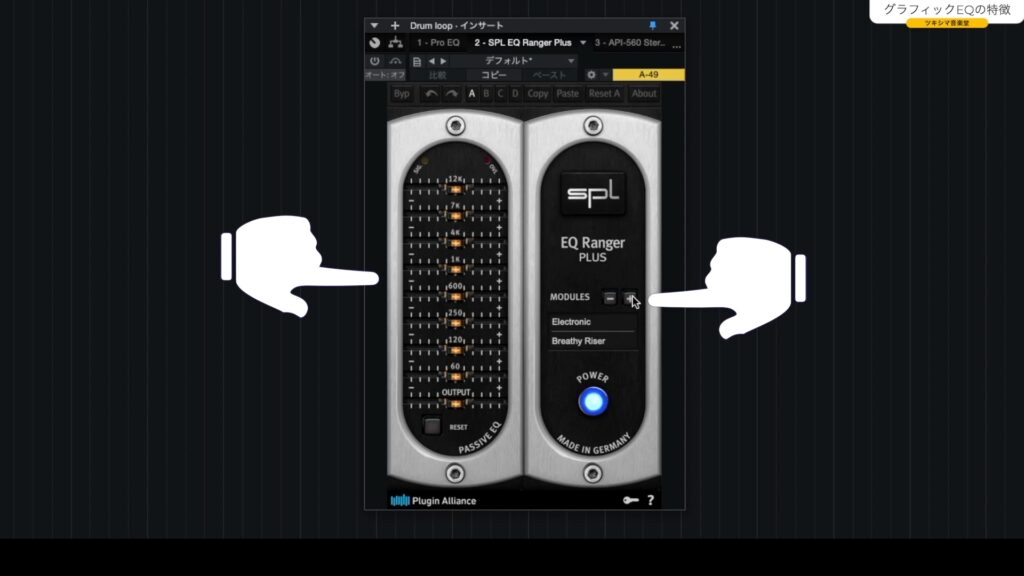

PluginAlliance / SPL EQ Ranger Plus

「SPL EQ Ranger PLUS」は、「MODULES」を押すと操作できるフェーダーの周波数帯域を、かなり変えることができます。パソコンのプラグインならではの便利機能になりますが、これができると自由度が増してパラメトリックイコライザー寄りになりますので、とても使い易くなります。

ただ私の場合は、グラフィックイコライザーだと「Q幅」の状態がよくわからないので使うのを躊躇してしまうケースが多いです。

ツキシマ

次は、リニアフェイズイコライザーについてみていきたいと思います。

リニアフェイズイコライザーとは

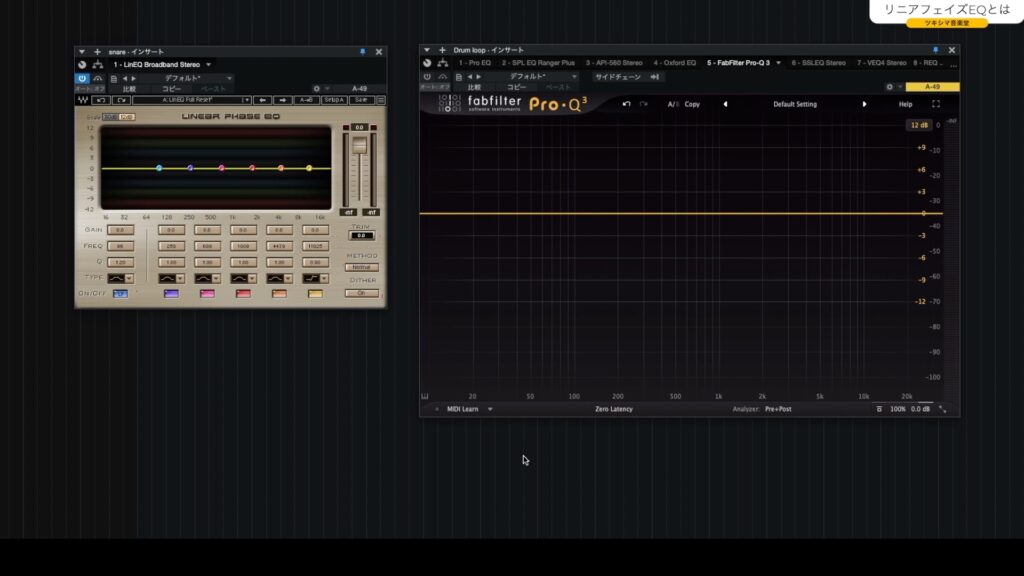

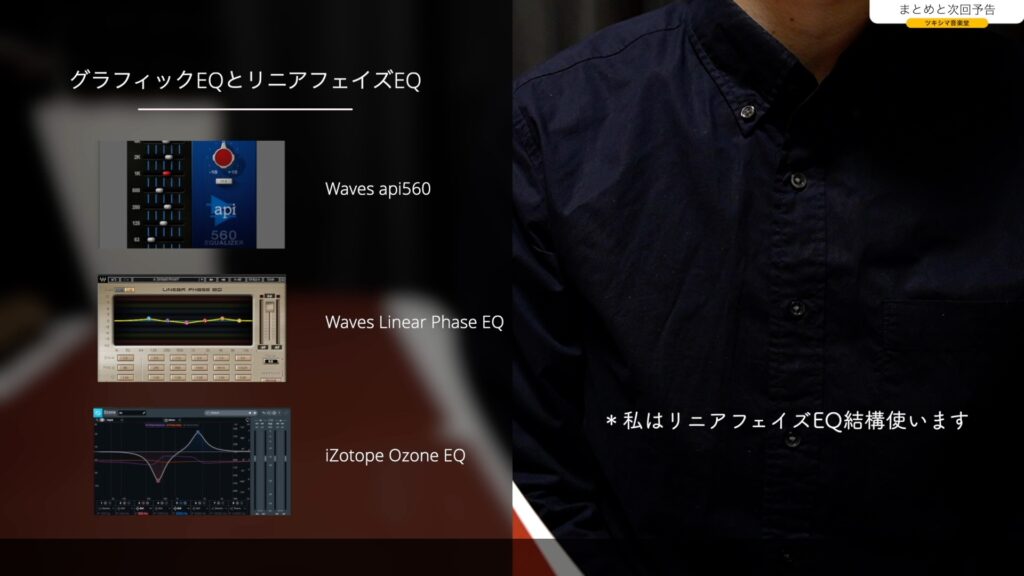

リニアフェイズイコライザーを表示しました。「Waves」の「Linear Phase EQ」と「fabFilter」の「Pro-Q3」です。

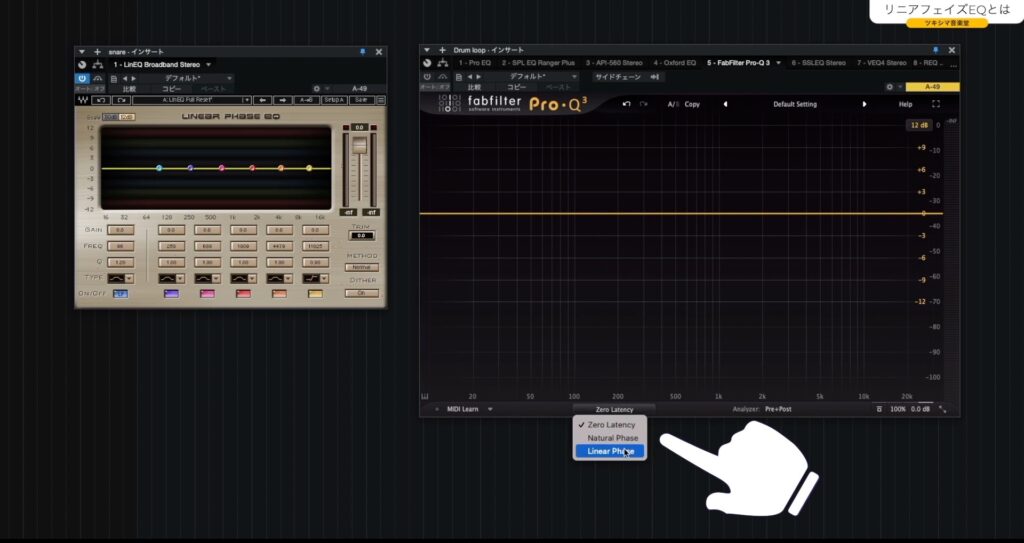

「fabFilter」は、機能を切り替えることで「リニアフェイズイコライザー」にすることができます。

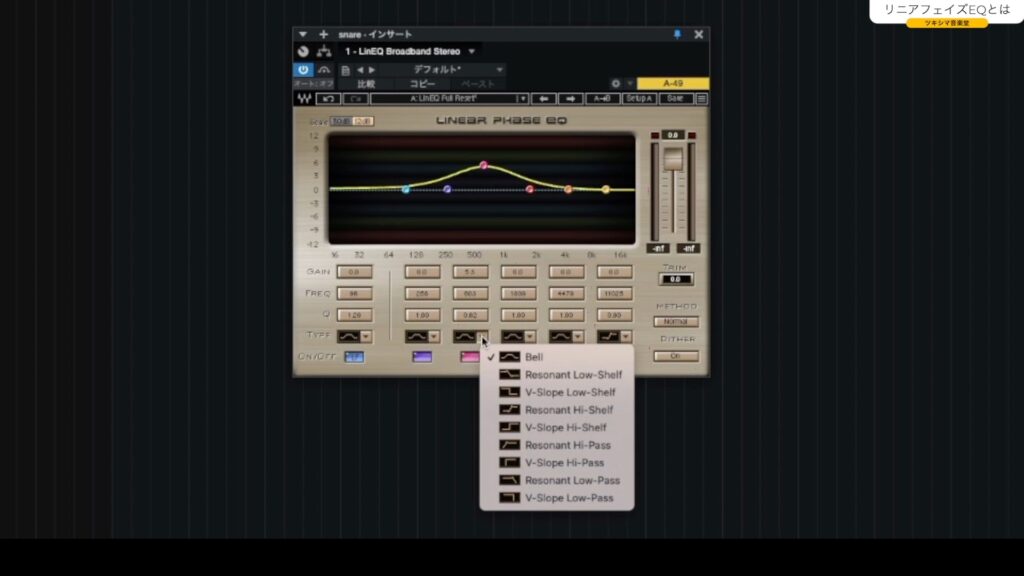

どちらのプラグインも、見た目や使い方は普通のパラメトリックイコライザーと同じです。「Waves」の「Linear Phase EQ」を見てみると、ブーストカット量を指定する「GAIN」、周波数帯域を指定する「FREQ」、幅を決める「Q」とカーブの種類を決める「TYPE」です。

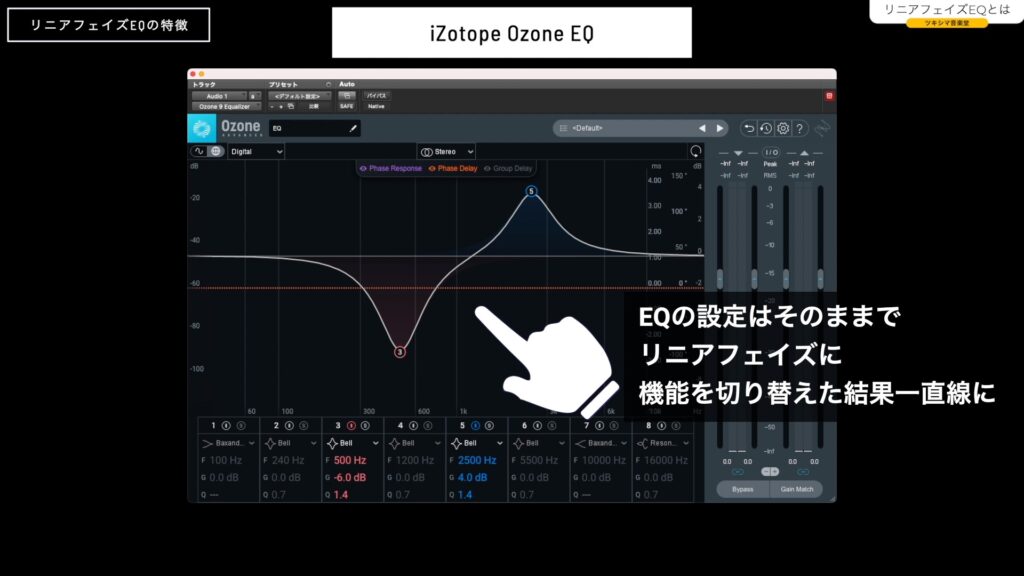

リニアフェイズイコライザーが普通のイコライザーと何が違うのかというと、内部の処理の仕方が違います。

リニアフェイズイコライザーの特徴

普通のイコライザーは、任意の周波数帯でゲインを大きく動かすと、少しずつ「位相」というものがズレてきます。「位相」がズレるということは、ざっくり言うと「音が進んだり遅れたりする現象」を指すことがあります。

プラグインを使用して音を弄っている訳ですから、副作用でこういったことが起きるのは仕方がないことです。対して、リニアフェイズイコライザーは、位相をずらすことが無くイコライジングができるイコライザーです。

リニアフェイズイコライザーのデメリット

リニアフェイズイコライザーは位相がズレないイコライザーですので素晴らしいと思いますが、デメリットもいくつかあります。

デメリット1:パソコンへの負荷が大きい

イコライジングしつつ位相をズラさないように内部処理しているのが理由です。

デメリット2:プリリンギングといった現象がみられる

プリリンギングとは、ゲインを極端なセッティングにすると、アタックが弱くなる現象です。

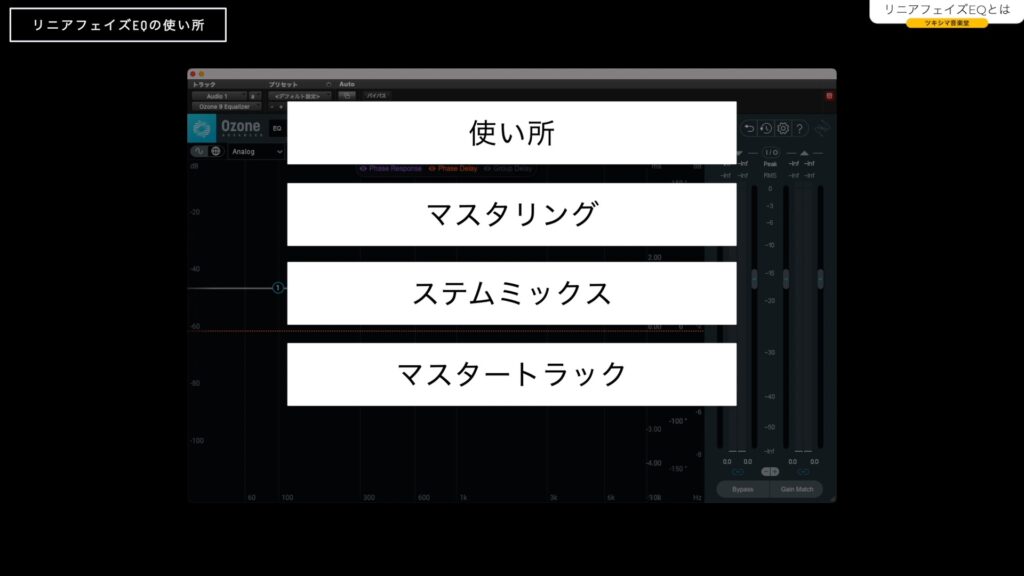

使い所

リニアフェイズイコライザーの使い所は、マスタリング時やステムミックスなどで、「1dB」から「2dB」くらいの微調整をしたいときに使用すると良いと思います。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

今回取り上げたグラフィックイコライザーとリニアフェイズイコライザーは、DTMのミックス作業において、そんなに出番は多くはないかもしれませんが、ピンポイントで正しく使用すると、とても良い仕事をしてくれるプラグインだと思います。

次回予告

次回の音楽堂では、いよいよ実践編ということで、音源を使用しながらイコライジングのコツについて、私の経験に基づく考え方や心掛けていることをお話していきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。