ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は、ディエッサーというプラグインについてみていきたいと思います。

ツキシマ

それではまず、ディエッサーの概要からみていきたいと思います。

ディエッサーとは

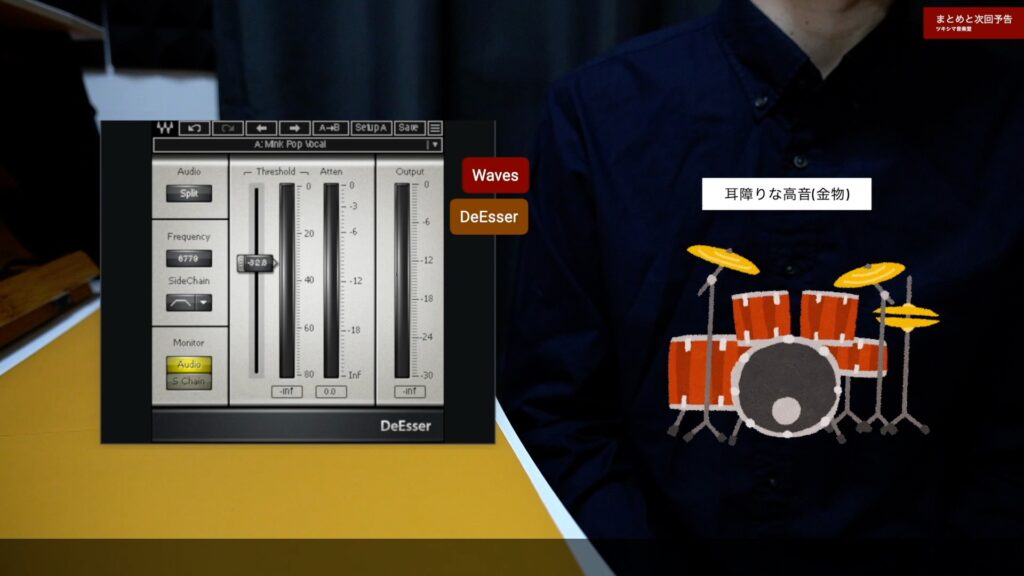

ディエッサーは、高周波数帯域にあるボーカルの歯擦音(エス・シッ)などや、楽器(ドラムのシンバルなど)に生じる耳障りな高音に絞った帯域を、コンプレッション(圧縮)して軽減処理するプラグインです。

原理的には、前回使用した「Studio One」に付属する「Multiband Dynamics」の「High」のバンドのみを取り出したものという考え方も出来ます。周波数帯域を指定してスレッショルド値を音量が超えた時に、音をカット(圧縮)します。

マルチバンドコンプレッサーの使い方のブログ記事↓

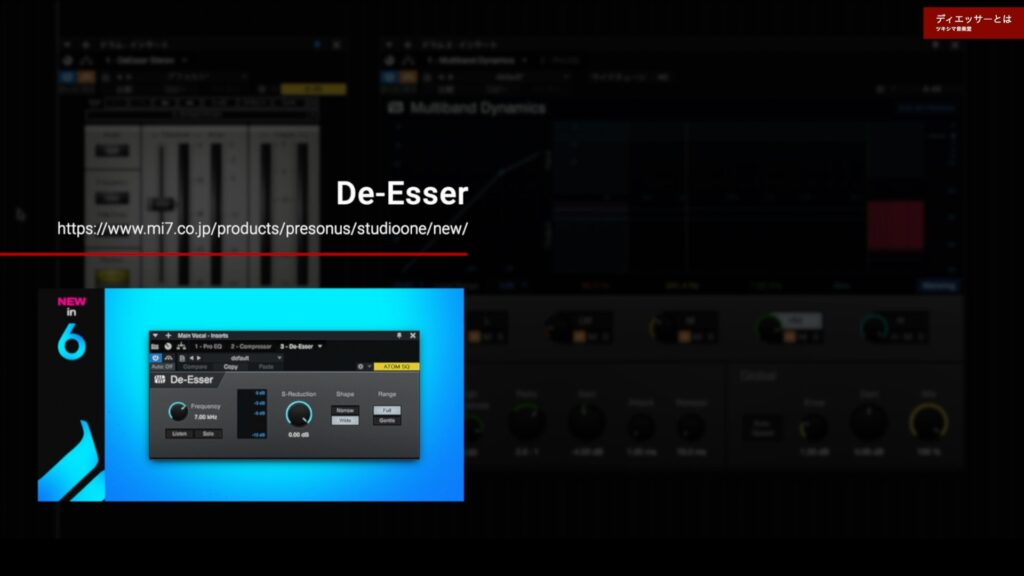

ちなみに「Studio One」では、バージョン6から「ディエッサー」というプラグインが標準で付属するようになります。

今回は、「Waves」の「DeEsser」を操作していきたいと思います。

ツキシマ

次は、パラメーターと使い方についてみていきたいと思います。

パラメーターと使い方

Waves DeEsser

プラグインのインターフェイスを左上から見ていきます。

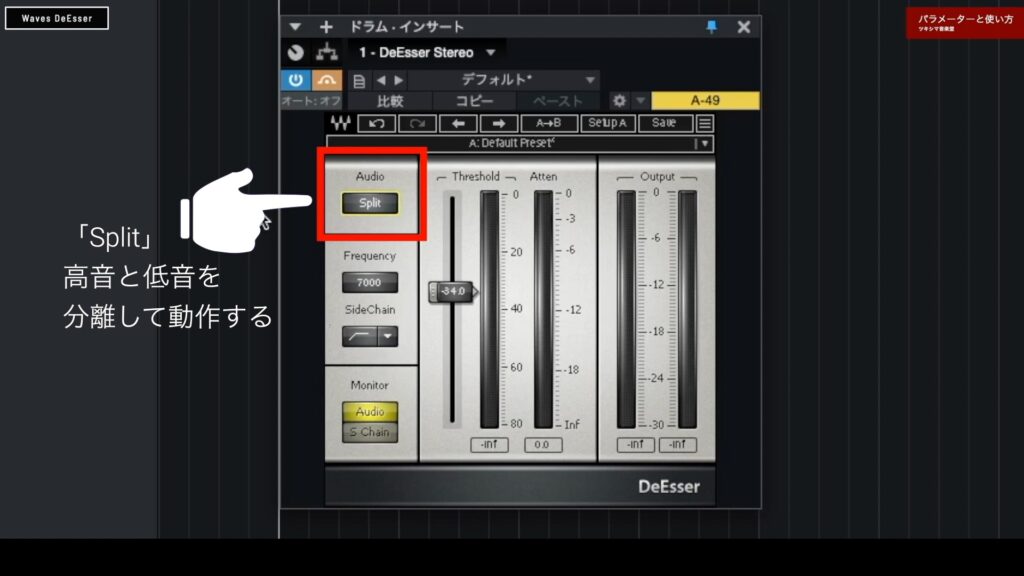

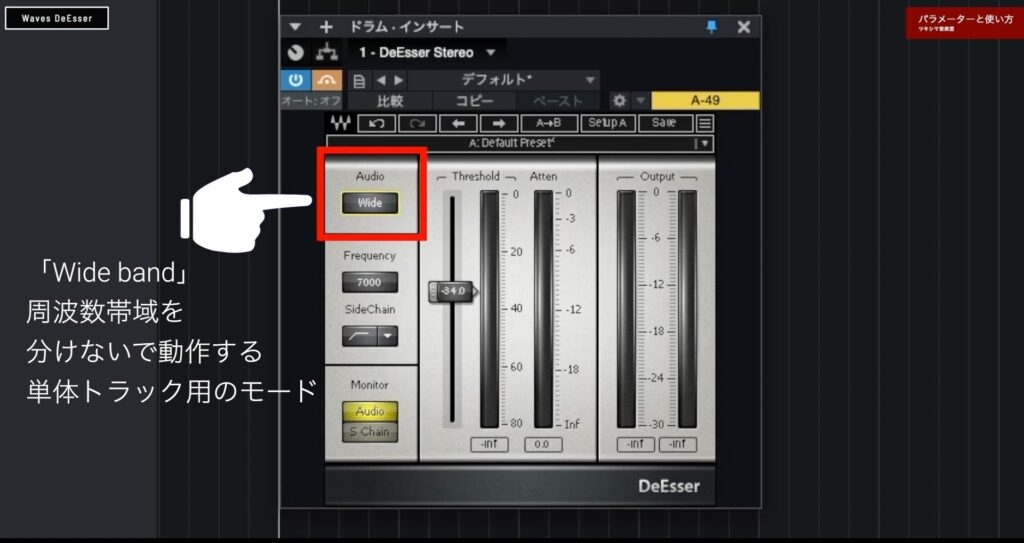

Audio

Audioでは、「Split」と「Wide band」を選択することが出来ます。「Split」は、高音と低音を分離してからディエッサーが動作するモードです。複数の音をまとめたトラックなどで使用する場合は、他の帯域に影響しないのでこちらを選びます。

「Wide band」は、ボーカル単体のトラックの場合などに使用します。

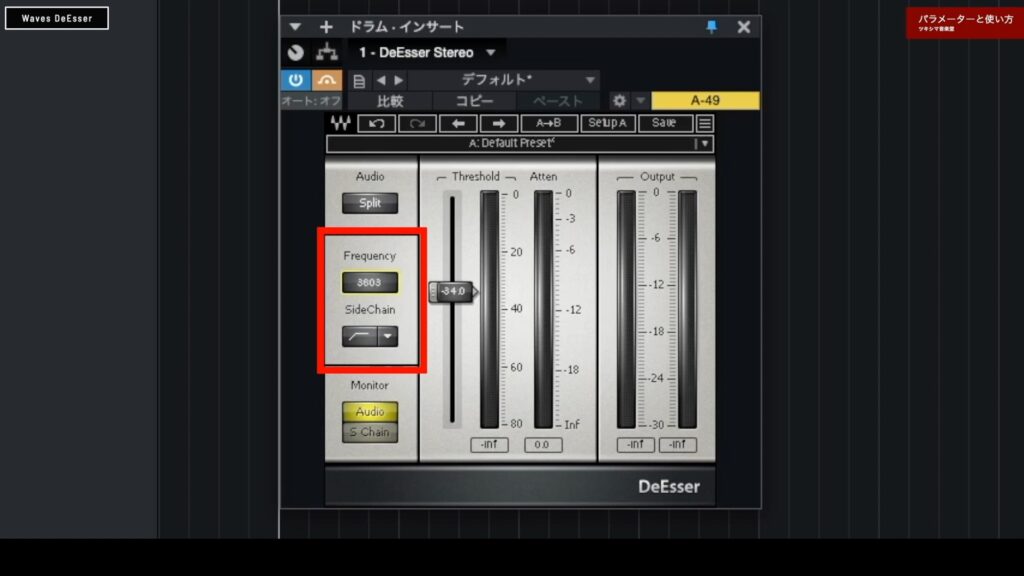

Frequency

ディエッサーが動作する周波数を設定します。一番下が「2000Hz」で、一番上は「16000Hz」です。

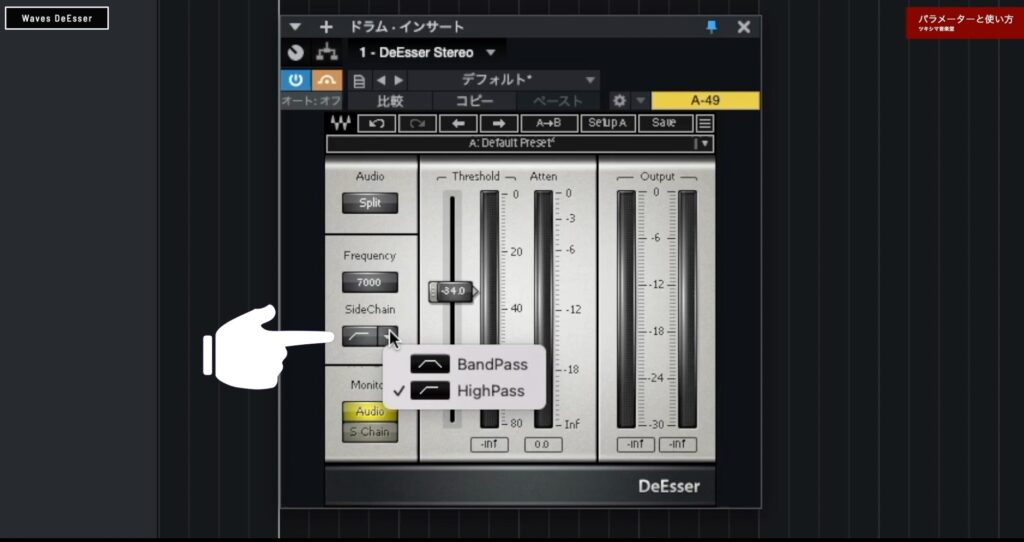

そしてその下のボタンでは、フィルタータイプを選択します。「Bandpass」と「Highpass」を選べます。

Monitor

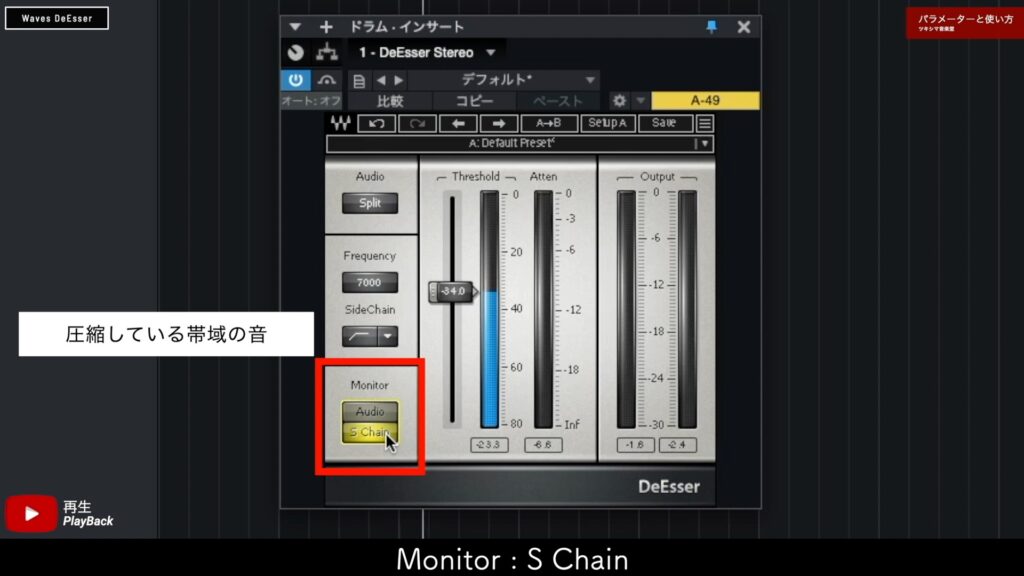

「S Chain」のボタンを押すと、設定した周波数帯域の音だけを聴くことが出来ます。

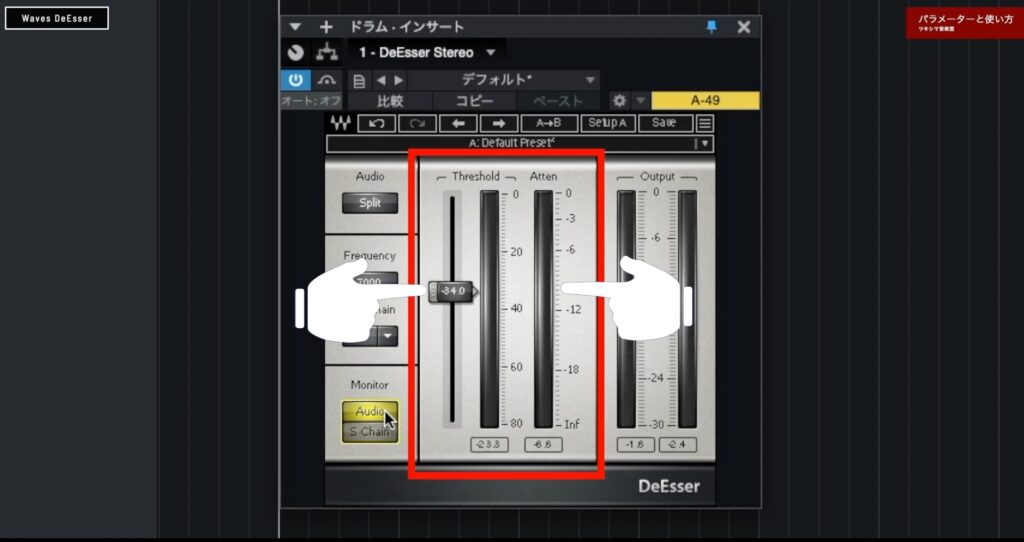

Threshold

しきい値を設定します。隣のメーターで、どのくらい音を減衰させているか確認できます。

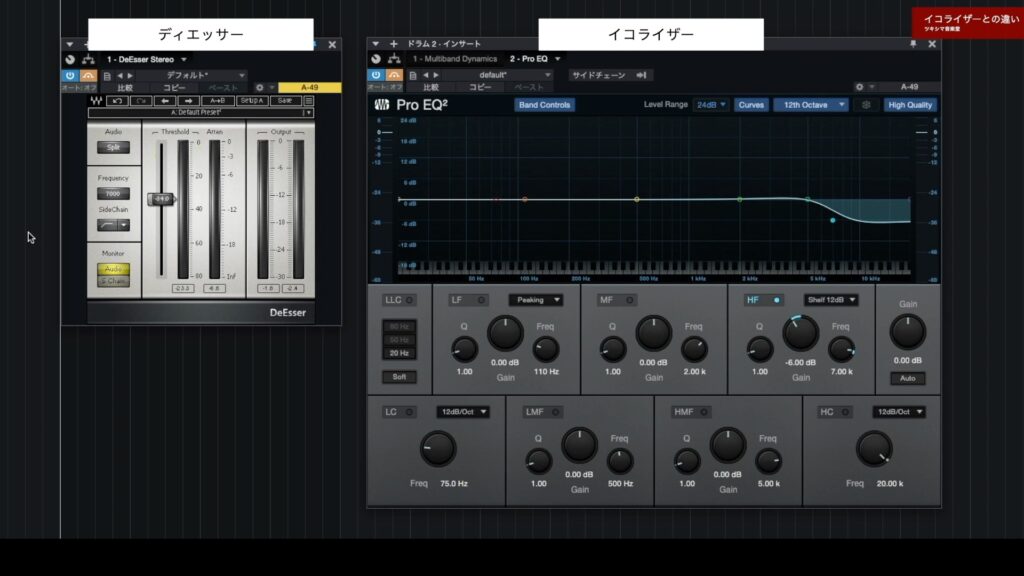

Studio One / Multiband Dynamics

次は、「Studio One」の「Multiband Dynamics」というマルチバンドコンプを、ディエッサーとして使う方法をみていきたいと思います。

まず「HM」と「H」を使用してバンド幅を設定します(下図参照)。このプラグインの場合は、広め帯域で設定したり、ある程度狭い帯域でも設定することが出来ます。

バンド幅を決めたら、その次にコンプのパラメーターを調節します。

ツキシマ

次は、実際に設定して音源に掛けてみたいと思います。

使用してみる

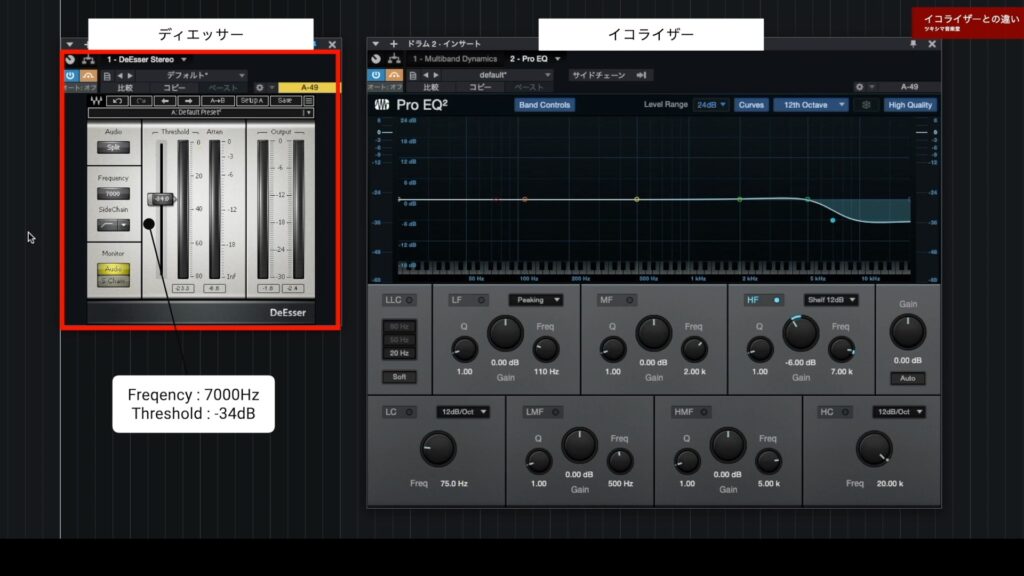

Waves DeEsser

用意したドラムトラックを、まずはバイパスで再生します。

動画内チャプター「03:37 使用してみる」内にて音を視聴できます。

ドラムトラックを視聴してみたところ、シンバルとオープンハイハットが暴れているのと、スネアのアタックが強いので少し抑えていきたいと思います。

また、アナライズした結果では、「6800Hz」くらいにピークがありました。私が考えたのは、それを活かしながらそれよりも上の帯域にディエッサーを掛けてみることです。

ディエッサーの「Audio」は、「Split」を選択しています。「7000Hz」より上は音量も少ないので、スレッショルドは「-34dB」に設定しました。大体「3dB」くらい圧縮して、スネアが強いところは「6dB」くらい圧縮しています。

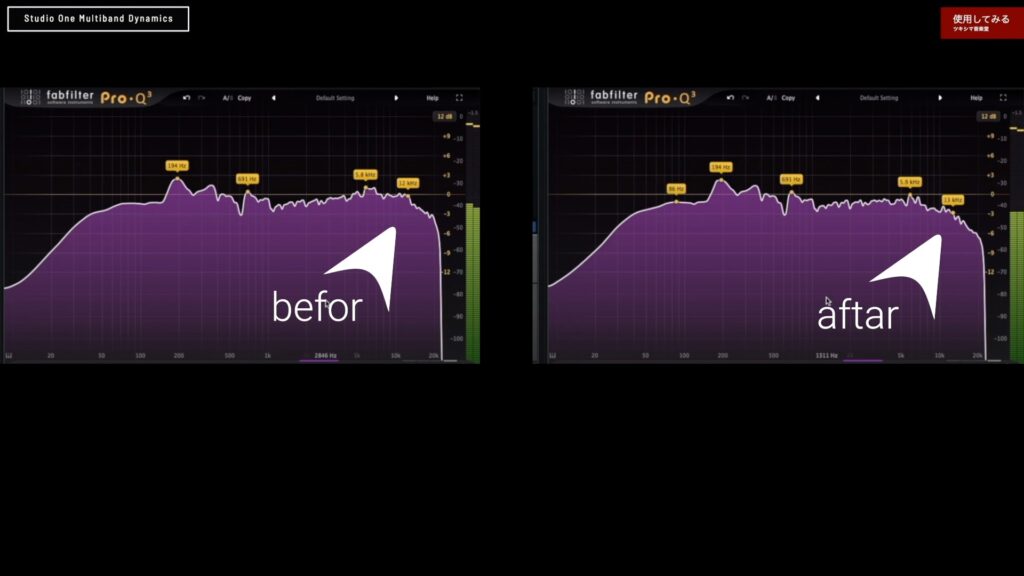

アナライザーの結果にも効果が表れていて、バイパスのときよりは落ち着きが出たと思います(下図参照)。バイパスよりは落ち着きが出たと思います。

アナライズに使用しているのは、Fabfilter Pro-Q3です。↓

Studio One / Multiband Dynamics

次は、「Studio One」の「Multiband Dynamics」を、「Waves」の「DeEsser」と同じような設定にして掛けてみます。

設定は、「H」のツマミを一番右に回します。次に「HM」のツマミを「7000Hz」に合わせます。これで「7000Hz」より上にコンプが掛かる設定になりました。

次にスレッショルドなどを設定していきます。スレッショルド値は、先程と近い値の「-36dB」で、レシオは「4:1」に設定しました。

バイパスの音と、エフェクトを掛けた音を再生します。

以下のような結果になりました。

2つのプラグインの比較

マスタートラックのピークメーター数値を見比べてみると「Multiband Dynamics」は、大体「-6dB」付近で安定して動いていました。

対して「Waves」の「DeEsser」は、たまにピークメーターが「-4dB」くらいまで上昇していました。

結果的には「Multiband Dynamics」の方が、安定して音を抑えていたと思います。レシオやニーも操作できますので、その辺も音が安定する理由だと考えられます。

ツキシマ

次は、イコライザーとの違いをみていきたいと思います。

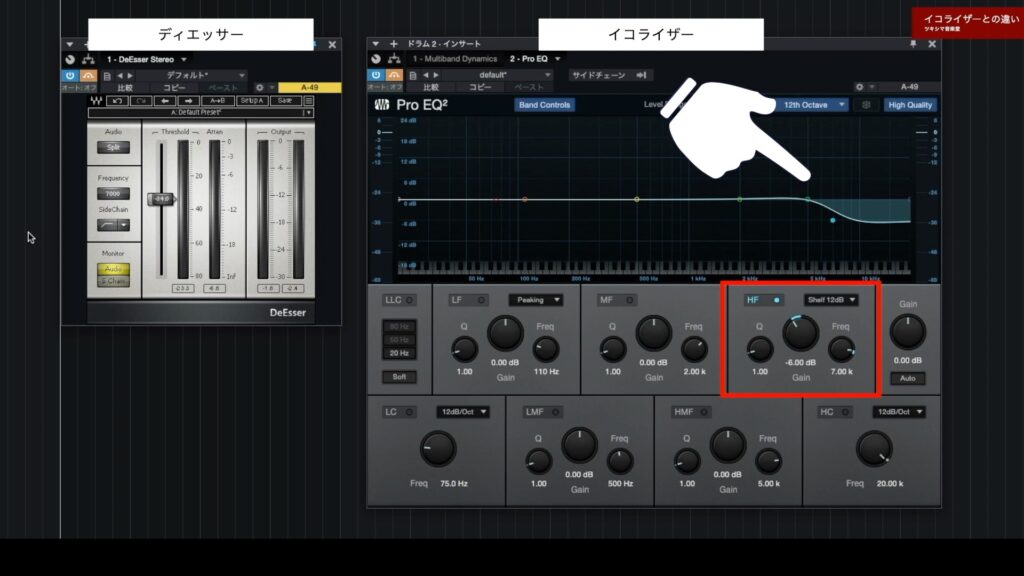

イコライザーとの違い

ディエッサーとイコライザーの、考え方の違いについてみていきたいと思います。

今回のように「7000Hz以上を少し抑えたい」というのであれば、『イコライザーで「7000Hz」よりも上をシェルビングで「6dB」くらい抑えれば良い』とも考えられます。

そういう方法も有りではあるのですが、イコライザーを使用した場合は、どんな時でも常に音源を「6dB」カットします。

それに対してディエッサーは、今回の設定値からみると『7000Hz以上の音が「-34dB」を超えた時に「約6dB」くらい圧縮する』ということになります。つまり、「必要な時にだけ圧縮する」という形なので、ディエッサーの方が良い結果になると思います。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

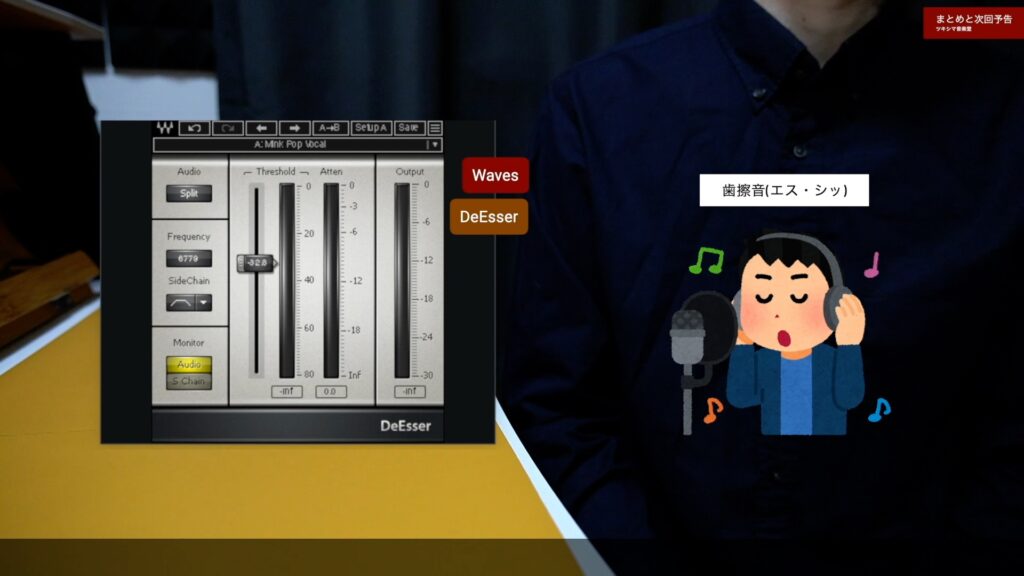

まとめと次回予告

まとめ

今回は、ボーカルトラックを用意できなかったので試せませんでしたが、ボーカルの高音処理において、ディエッサーは一般的に使用されているプラグインです。使用したことのない場合は、試してみると良いと思います。

そして今回試したように、ドラムの金物系などの高音域の音が大きい場合に「少しだけ抑えたい」という時には、とても使えるプラグインです。

次回予告

次回の音楽堂では、「ダイナミックイコライザー」についてみていきたいと思います。このプラグインはマルチバンドコンプよりも、さらにピンポイントで音をカットしたりブーストすることが出来ます。

以前「Fabfilter」の「Pro-Q3」をレビューしたときにもダイナミックEQ機能を取り上げましたが、次回は「Waves」の「F6」を操作してみたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。