ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

実機のVUメーターを購入しましたので、今回は開封レビューをして、設置や設定をしていきたいと思います。私にとって、ミックスをするときに「VUメーター」はマストアイテムです。

今まではプラグインのVUメーター(Waves)を使用していましたが、実機を導入できるので嬉しいです。

ツキシマ

それでは、開封して内容物を確認していきたいと思います。

開封と内容物の確認

開封

割と大きめなダンポールで届きました。

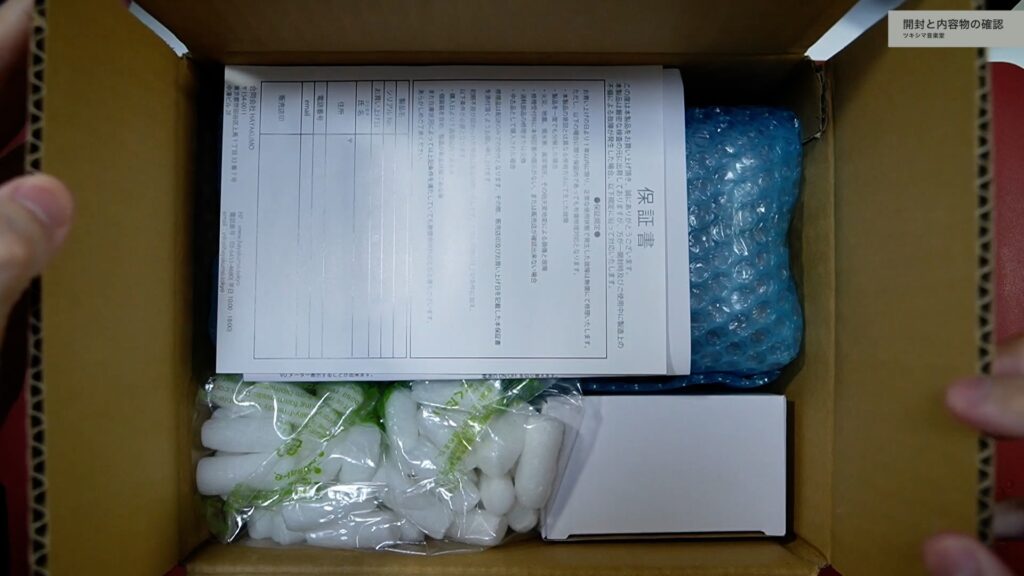

フタを開けると、こんな感じで内容物が入っています。

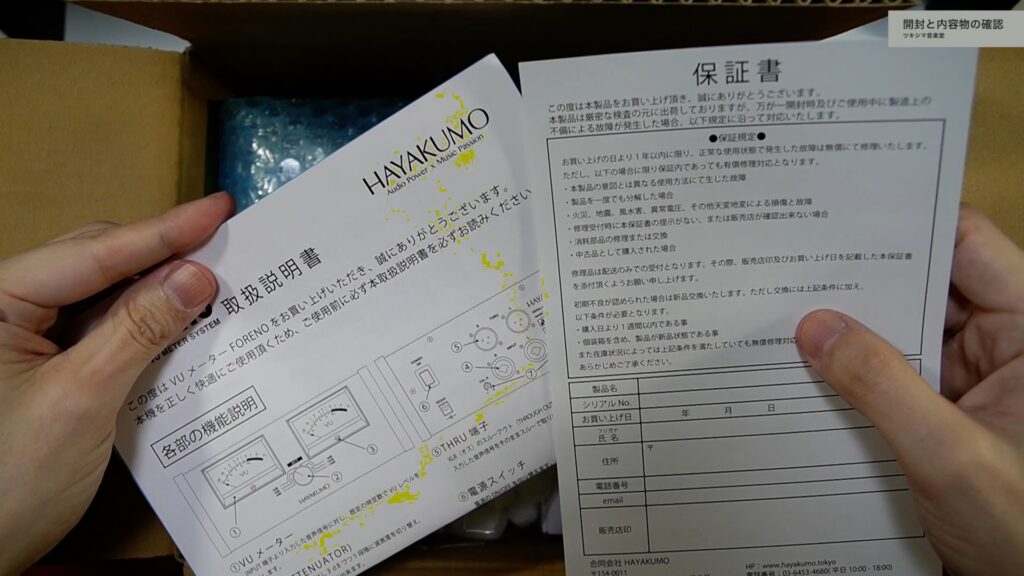

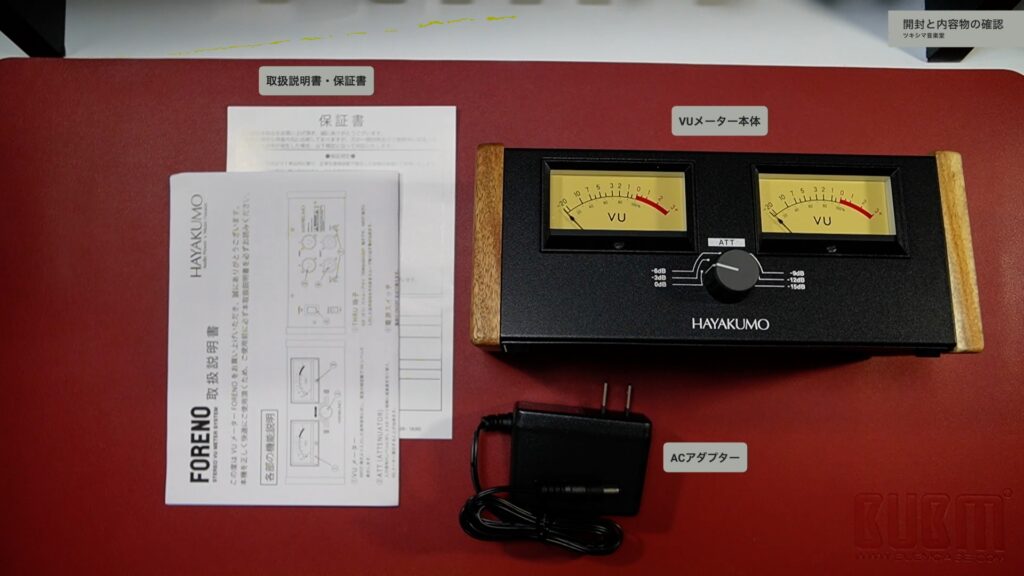

保証書と取扱説明書です。

白い小さな箱を取り出します。中身はACアダプターだと思います。

次に、VUメーター本体を取り出します。プチプチでしっかりと梱包されています。持ち上げると、ずっしりと重く感じました。

内容物は以上です。

内容物の確認

ACアダプターです。

VUメーター本体です。

内容物を全て並べました。

- VUメーター本体

- ACアダプター

- 取扱説明書・保証書

ツキシマ

次は、本体各部の確認と主な仕様についてみていきたいと思います。

本体各部の確認と主な仕様

本体正面

正面には、「VUメーター」が「L」と「R」で装備されています。

メーター下の中央部分に「ATT(アッテネーター)」のツマミがあります。「0dB」から「-15dB」まで、「3dB」刻みで選択することが出来ます。

私がこの「FORENO」というVUメーターを購入した1番の理由は、このアッテネーターツマミが本体正面に装備されていて、すぐに操作できるからです。

私はミックスバランスをとる時と、マスタリング(音圧上げ)の時で、2つの基準(ヘッドルーム)を必要としていますので、手元で切り替えがし易いのはとても助かります。基準についてのお話は、また後でします。

背面

背面左側には、「電源ボタン」と「ACアダプター用端子」があります。右側は、「入力端子」と「スルーアウトプット端子」です。

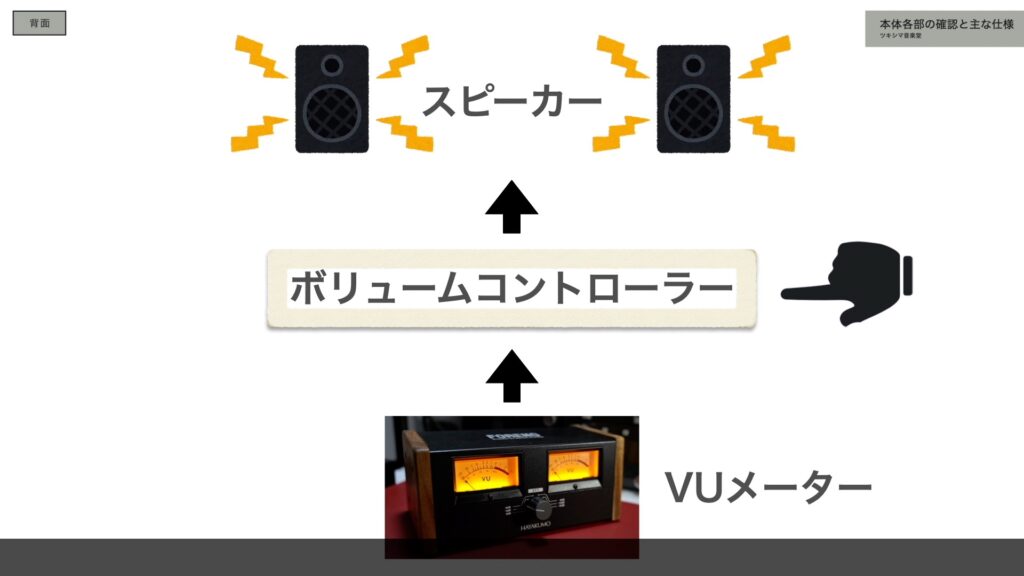

スルーアウトプットの先にスピーカーを接続することが出来ますが、その場合は、VUメーターとスピーカーの間にボリュームコントローラーを挟まないと、スピーカーの音量の調節が難しくなります。(下図参照)

使用するオーディオインターフェイスの出力端子に余分がある場合は、VUメーター専用を設けた方が良いです。私の場合は、「RME Fireface UCXⅡ」の「5・6番」のアウトプットが空いていますので、そこをVUメーター専用として使用します。

そして、入力微調整用の「キャリブレーション」です。(下画像)

「R」と「L」で、それぞれ独立して操作が出来ます。キャリブレーションは、自分の必要な基準にVUメーターの針を合わせるためにとても重要な装備です。

横と底面

メーターの横の部分は木のパーツが取り付けられています。高級感があって良いと思います。

底面にはゴム脚が4つ装備されています。

サイズと重さと主な仕様

- VUメーター:BTS5703(JIS C1504)規格に準拠、インピーダンス3.9kΩ(±200Ω)時定数0.3sec±10%、周波数範囲 30Hz〜15000Hz、LEDランプ内照型(DC12V)

- INPUT端子:XLR(メス)/TRSフォンプラグ両用タイプCOMBO端子を装備

- THROUGH OUT端子:XLR(オス)タイプ

- 入力インピーダンス:47kΩバランス入力

- 規定入力レベル:+4dBu(1.228V)

- 最大入力レベル:+24dBu(12.283V)

- 入力レベル微調整:規定入力レベルに対し約+3dB/-∞、LchおよびRch別に半固定VR(Cal.)を装備

- 電 源:入力AC100V~240V (0.58Amax)、出力DC24V(1A max)アダプター使用。(DC出力ケーブル長さ=約1.5m)

- 消費電力:最大約3.5VA

- 外形寸法形状:幅221×高さ93×奥行105mm

- 質 量:本体=約1370g、電源アダプター=約130g

ツキシマ

次は、電源を入れてみたいと思います。

電源を入れてみる

本体にケーブルを接続してアダプターを繋ぎました。電源を入れてみたいと思います。

電源を入れるとオレンジ色のライトが光ります。VUメーター本体は、基準値の設定と動画の収録が終わったあと、ラックの中に収納する予定です。

ツキシマ

次は、キャリブレーションした基準値についてみていきたいと思います。

VUメーターの設定(キャリブレーション)をする

ここで基本的なお話ですが、VUメーターの基準の取り方や楽曲のミックスの仕方は自由です。たくさんの方法がありますので、私の設定している2つの数値は、あくまで参考程度にご覧ください。

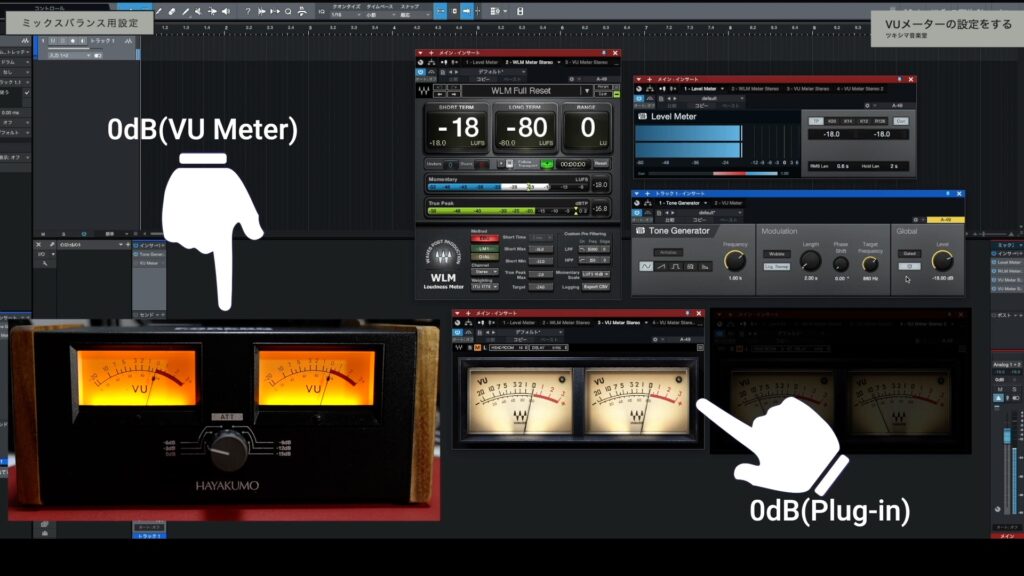

ミックスバランス用設定

私がミックスバランスをとるときの基準は、「-18dB」の音を出したときにVUメーターが「0dB」を指すように設定しています。

ジェネレーターで音を出してみますと、VUメーターの針が「0dB」を指しました(下画像)。これが私の基準としている設定になります。

こうなるように、本体裏にあるキャリブレーションのネジをドライバーで回して調節します。

設定手順

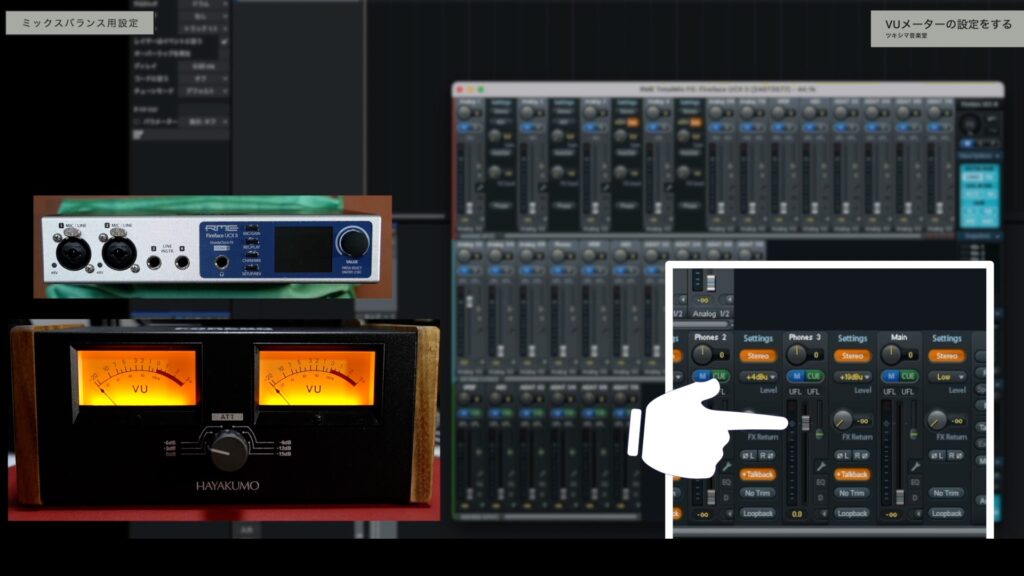

ここで「Fireface UCXⅡ」を使用した設定方法をみていきたいと思います。

1.VUメーターのアッテネーターを「0dB」にセットします。

2.TotalMix FxでVUメーターに接続したアウトプットのフェーダーを「0dB」に上げます。

3.オーディオインターフェイスの出力(5・6のみ)を「+19dBu」に変更します。

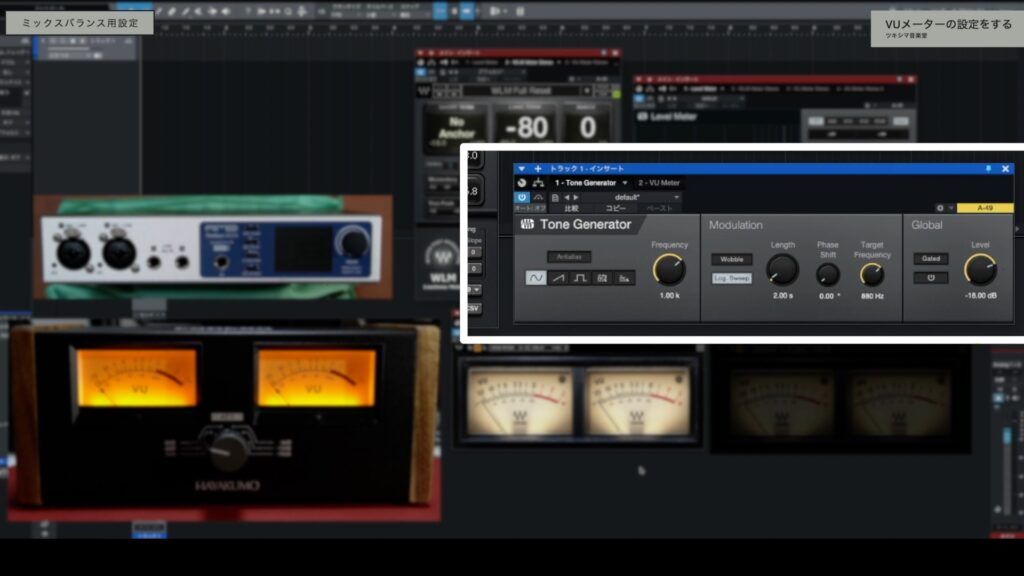

4.トーンジェネレーターというプラグインで周波数を「1kHz」に設定し、出力を「-18dB」にします。

5.トーンジェネレーターから音を出します。

上の画像を見ると、VUメーターの針が「0dB」であることが確認できます。マスタートラックに挿して、ヘッドルームを「18dB」に設定してあるVUメーターのプラグインも「0dB」を指しています。これでミックスバランスをとるときの設定が完了しました。

キックやベースを「-7dB」付近で動くように固定してミックスを始めると、楽曲全体がだいたい丁度良い感じになります。(ヘッドルームを「-18dB」に設定した場合です。)

マスタリング(音圧上げ)用設定

ミックスバランスをとる作業が出来た後、マスタリング(音圧上げ)をするときに基準としている数値は、「-9dB」の音を出したときにVUメーターの針が「0dB」を指す設定です。このときに本体正面にあるアッテネーターのツマミが威力を発揮します。

先程は「0dB」に設定していましたが、今度は「-9dB」にツマミを合わせれば簡単に設定完了です。

DAWのトーンジェネレーターの出力を「-9dB」に設定しました。サイン波を出すと、ミックスバランスをとるときは「-18dB」で音を出したときに「0dB」を指していましたが、今回は「-9dB」の音を出した状態で、針が「0dB」を指しています。(下画像参照)

プラグインのVUメーターもヘッドルームを「9(-9dB)」にしてありますので、同じように「0dB」を指しています。

この設定にした状態でリミッターを掛けた楽曲を再生して、VUメーターの針が「0dB」の前後で触れるようになっていれば、だいたい音圧も稼げていると私は判断しています。(下画像参照)

私がいつも基準にしている設定は以上になります。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

今までは、プラグインのVUメーターを頼りにしながらミックス作業をしていましたが、これからは実機を使用して作業をしていくことが出来るようになりました。

実機のVUメーターはかなり前から導入したかったのですが、高価であるのと、設置場所を作れなかったので躊躇していました。ただ、実機の方が目に優しいと思いますので、作業がし易くなることを期待しています。

次回予告

次回の音楽堂では、「Waves」が出している「VUメーター」をレビューしていきたいと思います「Waves」の「VUメーター」は、針の動きがとてもリアルで見易く、安価に入手できる素晴らしいプラグインです。

まだVUメーターを使用したことがない方がいましたら、次回の動画やブログ記事をぜひ参考にして頂ければと思います。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。