ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

「fabfilter Pro-Q3」のレビュー第3回目です。ここまでイコライザーとしての基本機能とアナライザー機能を2回に渡ってみてきました。↓

今回は、それ以外の機能である「ダイナミックEQ」と「リニアフェイズEQ」についてみていきたいと思います。

ツキシマ

それでは、「ダイナミックEQ」についてみていきたいと思います。

ダイナミックEQとは

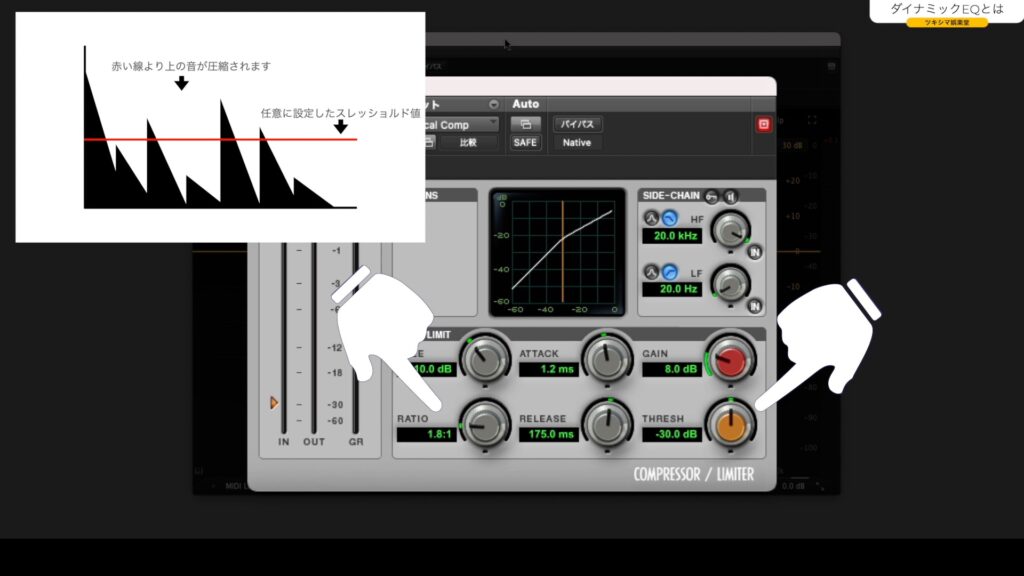

ダイナミックEQとは、ざっくり言うとイコライザーとコンプレッサーが合わさったものです。

イコライザーは、指定した周波数とゲインを常に実行します。例えば「500Hz」でゲインを「-6dB」と指定したら、常に「500Hz」で「6dB」カットし続けます。

またコンプレッサーは、指定したスレッショルド値を超えた場合に、設定したレシオの値で音を常に圧縮します。

通常であればそれで構わないのですが、ミックスが進んで音が増えてくると、「任意の周波数帯で、音が何デシベルか大きく出た時にだけその音を抑えたい」といったケースが出てきます。

例を挙げると、「ボーカルの歯擦音(さしすせそ)」です。

他に、「ドラムパートをミックスしたけれど、ハイハットの強弱が強すぎるので大きい時だけ少し圧縮したい」などといったケースがあります。

ちなみにボーカルの「歯擦音」の処理に特化したディエッサーというプラグインもあります。原理はダイナミックEQと同じで、ディエッサーは高音域のみに対応しています。

まとめてみると、ダイナミックEQは、「任意の周波数帯の音量をトリガーにしてEQをかけるプラグイン」ということになります。

ツキシマ

次は実際の音源にダイナミックEQを掛けて、効果をみていきたいと思います。

ダイナミックEQとして使用してみる

動画内チャプター「02:14 ダイナミックEQとして使用してみる」にて、ドラムループにダイナミックEQを掛ける様子を視聴できます。

音源を確認する

まずバイパスで、ドラムループを再生して音を確認します。

先ほど述べたように、この音源のハイハットの部分にダイナミックEQを掛けてみます。Q幅を絞ってハイハットの周波数を探します。

ポイントを探してみた結果、大体「12000Hz」あたりにハイハットの耳障りな音があるとします。この周波数に対してダイナミックEQを設定してみたいと思います。

ダイナミックEQを設定する

ダイナミックEQを設定するときは、「GAIN」ノブの上の赤い部分を操作してブーストカット量を設定します。

今回は多めに、「-6dB」に設定してみます。

Q幅は、「1.44」に設定しました。

ここから先の操作はコンプレッサーと同じになります。

コンプレッサーの操作についてよく分からない方は、以前「プリセットを利用して3ステップでコンプレッサーを掛ける方法」という動画を公開していますのでそちらをご覧ください。↓

スレッショルドの設定をします。「GAIN」ノブの上に「Auto」というボタンがあります。

そのままだとプラグインがオートで操作してくれるのですが、ボタンをクリックするとレベルメーターが表示されて、手動でスレッショルド値を設定できるようになります。

デフォルトでは「-20dB」に設定されています。これは任意で操作することが出来ます。

圧縮が行われた場合は「GAIN」の上部がゲインリダクションメーターになりますので、どのくらい圧縮されているのか確認が出来ます。以上の設定でドラムループを再生してみます。

今回の設定では主にスネアの音にも反応してしまっていますが、ハイハットのオープンとクローズの音にもちゃんと反応しています。そんなに派手な違いはありませんが、痒い所に手が届く機能です。

また、慣れるまではスレッショルド設定はオートがオススメかもしれません。

ツキシマ

次は、リニアフェイズEQについてみていきたいと思います。

リニアフェイズEQ

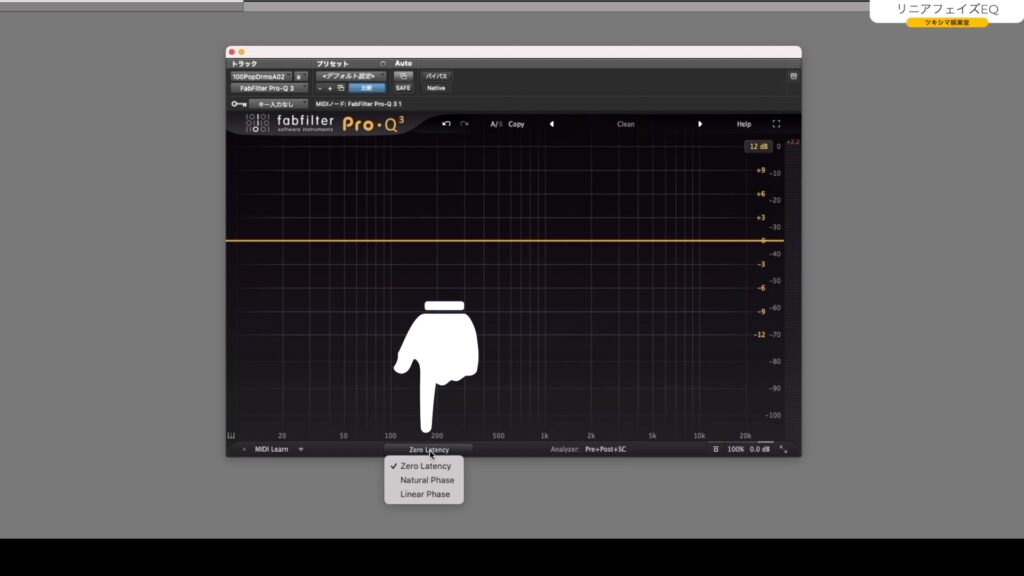

「Pro-Q3」をリニアフェイズEQとして使用する場合は、インターフェイス下部の「Zero Latency」をクリックします。ここのメニューに「Linear Phase」がありますので、選択するとリニアフェイズEQとして使用できます。

さらに右側にメニューが選択できるようになり、位相のズレに関しての設定ができます。低いものから高いものと選択ができます。ただ「Maximum」を選択するとCPU負荷がものすごく上がりますので、使用するときは注意が必要です。

リニアフェイズに設定しても基本的にイコライジングの仕方は同じです。また、リニアフェイズEQについては「イコライザーの使い方その3」にて取り上げていますので、ご存知ない方はそちらの動画をご覧ください。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

私なりに3回に渡って、「Pro-Q3」を手放せない理由と魅力をレビューしてみたつもりです。このプラグイン1台でいくつもの役割をこなせることも良いのですが、やはり「見易いインターフェイスと使いやすさ」というのもポイントが高いと思います。

次回予告

次回音楽堂では、3本の動画になった「Pro-Q3」の動画を1本にまとめた一気見の動画とブログ記事を作成してみたいと思います。

このプラグインに興味がある方の参考にして頂ければ嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。