ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は、「Waves」の「api」アナログイコライザーをシミュレートしたプラグインの「api550」と「api560」をレビューしていきたいと思います。

ツキシマ

それでは、「api」イコライザーの概要からみていきたいと思います。

apiイコライザーとは

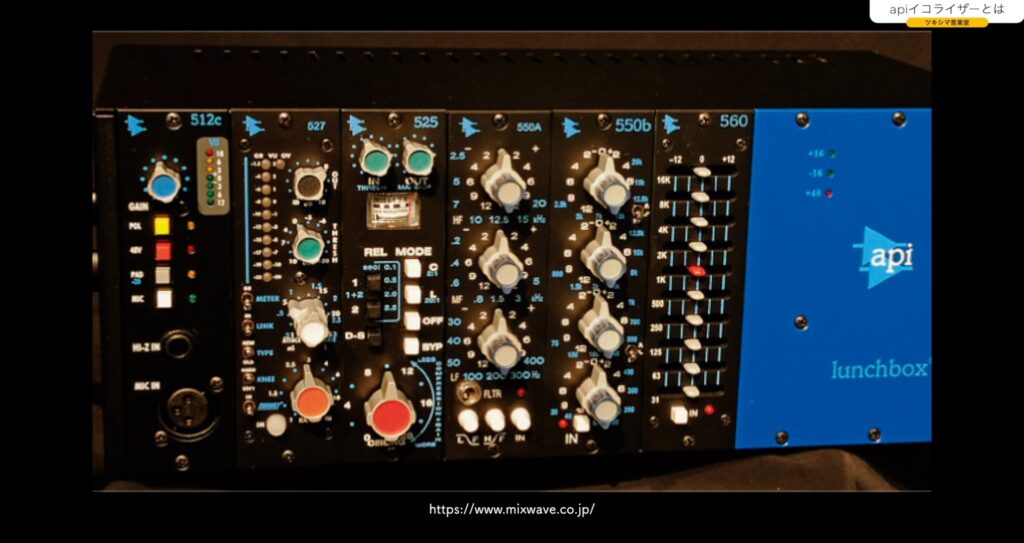

今回レビューする「550A」「550B」「560」は、1960年代に開発された実機のイコライザーをモデリングして再現されたプラグインです。

その中で、「550A/B」はパラメトリックイコライザーです。

「560」はグラフィックイコライザーです。

これらは、ランチボックスタイプで現在も購入することが可能です。

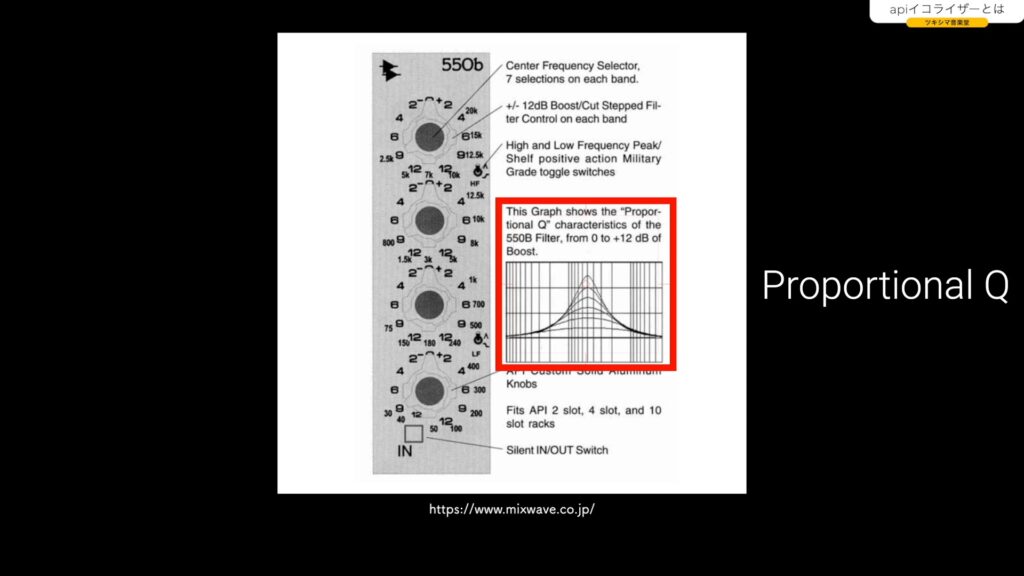

また、任意でQ幅の設定はできませんが「プロポーショナルQ」と呼ばれる、「ゲインが少ないときはQ幅は広く、ゲインを大きく設定するとQ幅が狭くなる」という特徴も、ちゃんとプラグインで再現されています。

ツキシマ

それでは、「550A」からみていきたいと思います。

「550A」の使い方

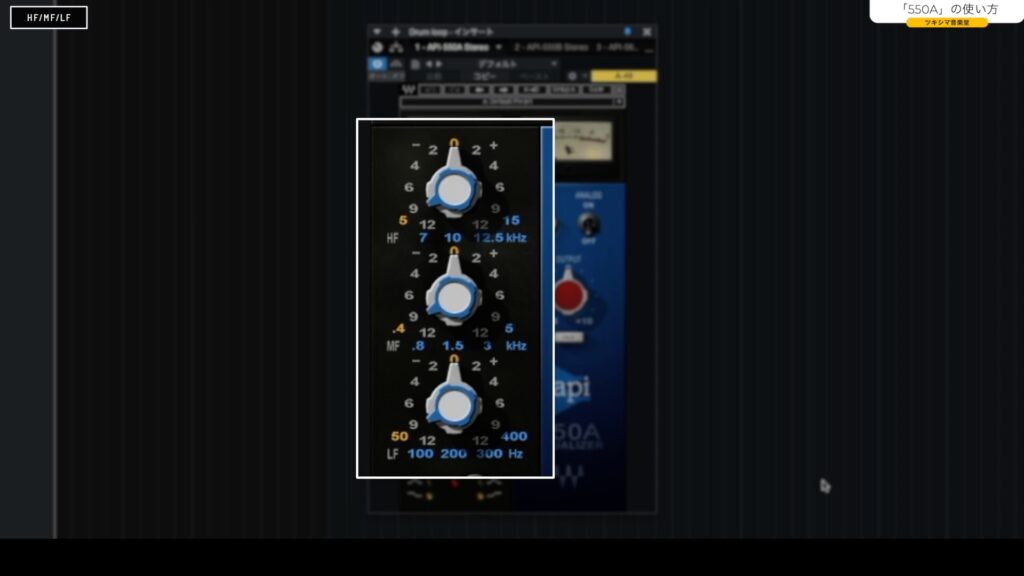

HF/MF/LF

「550A」は3バンドのパラメトリックイコライザーです。上から「HF」「MF」「LF」のツマミがあります。それぞれのフィルターの青いツマミで任意のカットオフ周波数を指定して、白いツマミでゲインを操作できます。

FLTR

「LFツマミ」の下にある「FLTR」という切り替えスイッチは、バンドパスフィルターのオンオフ設定です。

グラフで表示すると、下画像のような感じです。「50Hz」以下と「15kHz」以上が「3dB/オクターブ」のカーブでカットされます。「Pro EQ2」は最小が「6dB/オクターブ」ですので、これより緩やかなカーブになります。

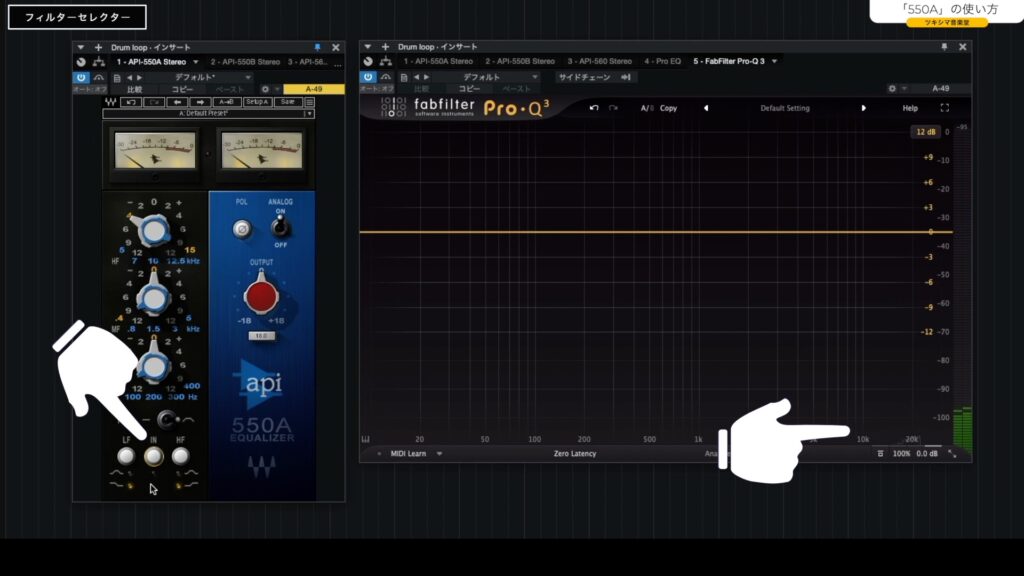

フィルターセレクター

「LF」の「HF」フィルターは、ベル(ピーキング)タイプとシェルビングタイプの2種類を選択できます。

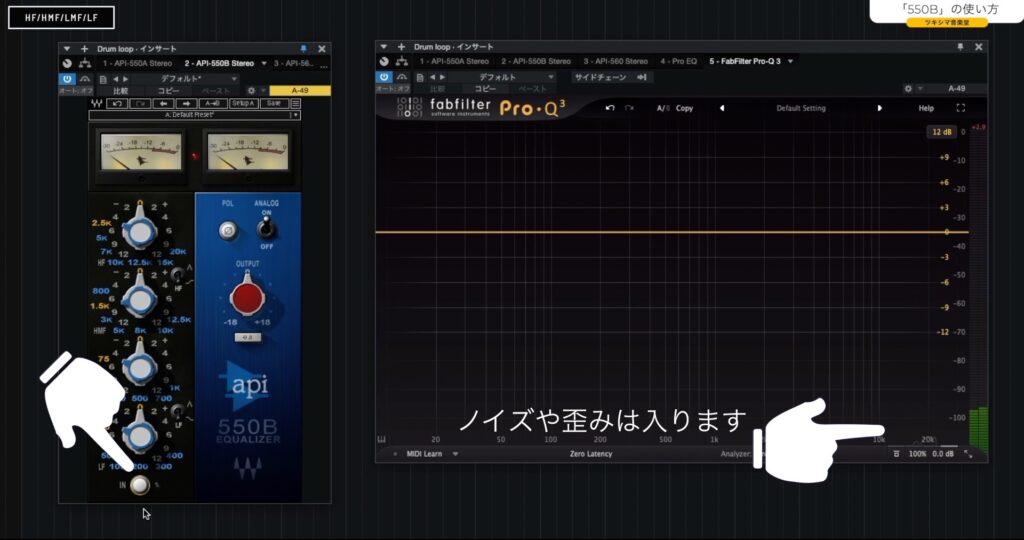

真ん中の「IN」ボタンは、イコライザーのオンオフを設定します。オフにするとイコライザーはカットされますが、アナログのキャラクターは生きていて、歪みや倍音は入る状態になります。

アウトプット

右側のセクションはプラグインの出力レベルを操作します。また、「POL」は位相の操作。「api」のキャラクターが要らない場合は、「ANALOG」スイッチをオフにすればカットできます。

ツキシマ

次は音源に「550A」のプリセットを掛けて、視聴してみたいと思います。

「550A」を音源に掛けてみる

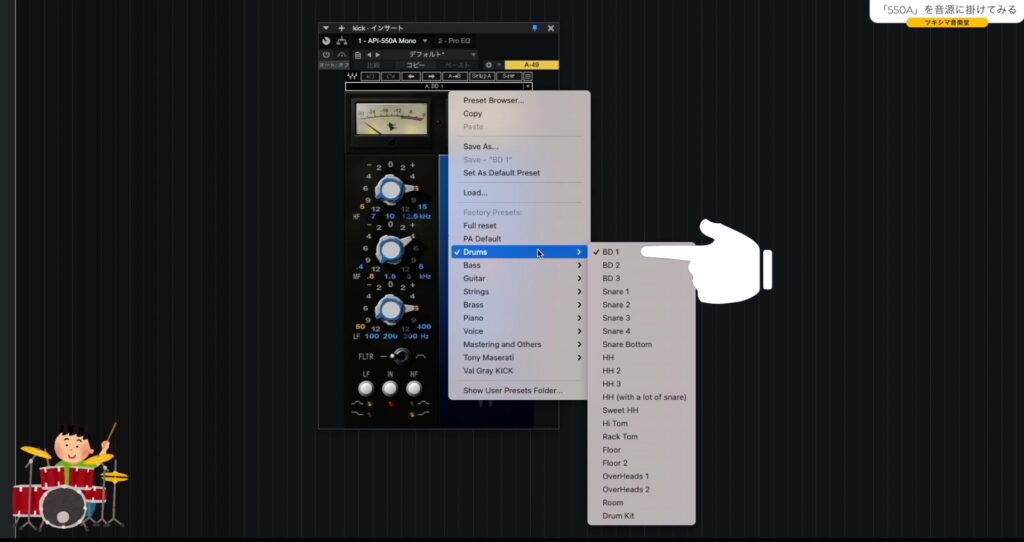

キックドラムのトラックで、「BD1」というプリセットを選択しました。

設定数値を見てみると、ローフィルターとハイフィルターでゲインが「6dB」に設定されていて大胆なセッティングだなと思いました。下画像は、プリセットのパラメーターの状態を「ProEQ2」で再現してみた図です。またQ幅の設定数値はよくわからないので、「ProEQ2」の初期設定のままです。

動画内チャプター「03:16 [550A]を音源に掛けてみる」の中で、キックドラムにそれぞれのイコライザープラグインを掛けた音を視聴比較できます。

- バイパスの音

- 550Aを掛けた音

- Pro EQ2を掛けた音

ツキシマ

次は、「550B」の使い方をみていきたいと思います。

「550B」の使い方

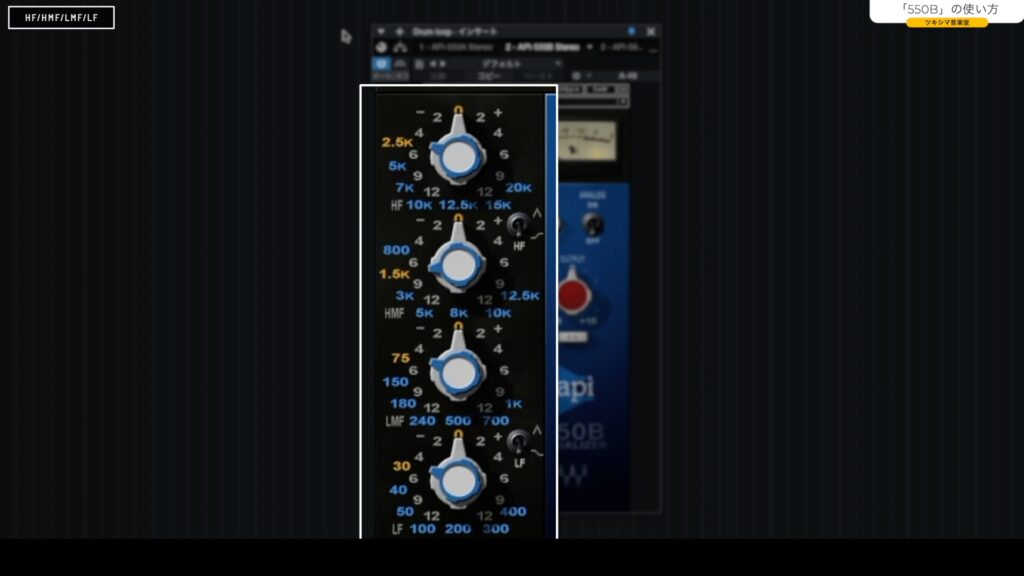

HF/HMF/LMF/LF

「550B」は、4バンドのパラメトリックイコライザーです。上から4つのツマミがあり周波数とゲインを設定できます。「550A」と比べると操作できるバンドは1つ増えましたが、その代わりにバンドパスフィルターが無くなっています。

フィルターセレクター

「LF」と「HF」は、スイッチを使用してベル(ピーキング)タイプとシェルビングタイプの2種類から選択できます。

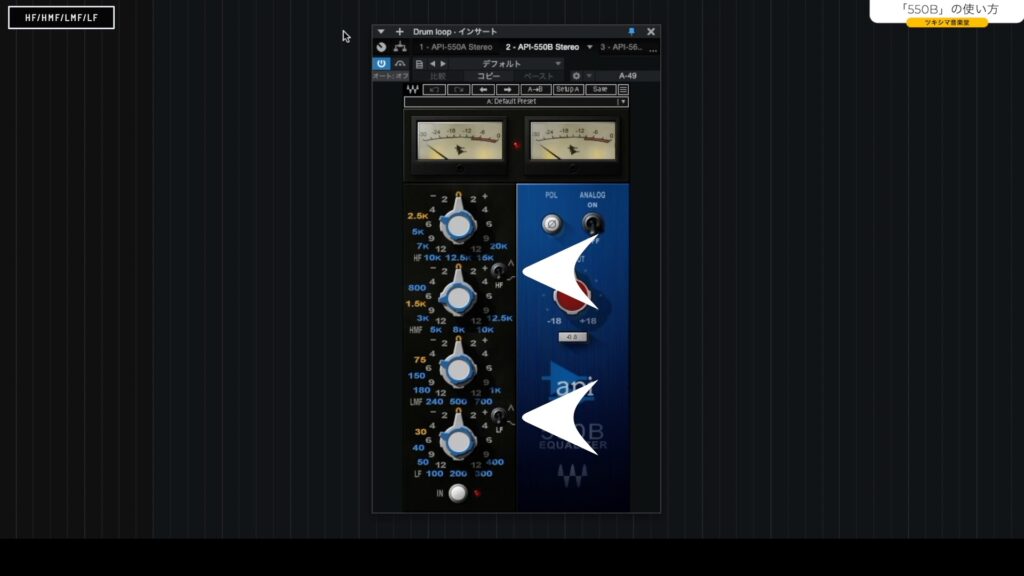

また、一番下の「IN」ボタンは「550A」と同じ機能で、プラグインのバイパスではなくイコライザーのオンオフを設定します。

右側のアウトプットセクションは、「550A」と同じです。

ツキシマ

次は音源に「550B」のプリセットを掛けてみて、視聴してみたいと思います。

「550B」を音源に掛けてみる

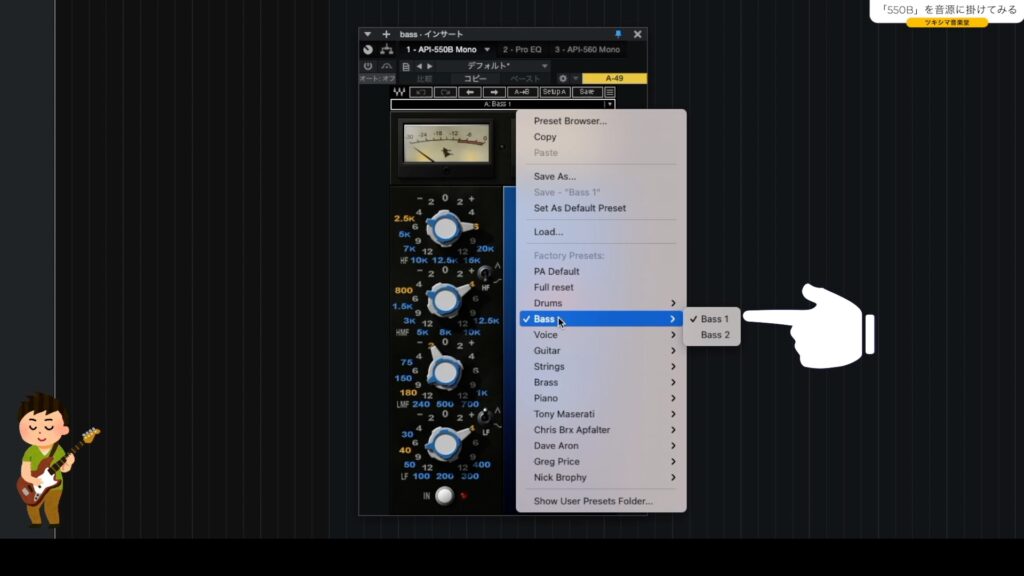

今回はベーストラックに掛けてみたいと思います。「Bass1」というプリセットを選びました。

下画像のようなセッティングになっています。グラフの形を見れるように「ProEQ2」で再現してみました。こちらもQ幅は「ProEQ2」の初期設定のままです。

動画内チャプター「05:32 [550B]を音源に掛けてみる」の中で、ベーストラックとキックドラム&ベーストラックにそれぞれのイコライザープラグインを掛けた音を視聴比較できます。

- バイパスの音

- 550Bを掛けた音

- Pro EQ2を掛けた音

- バイパスの音

- キックドラムに550A・ベースに550Bを掛けた音

- キックドラムとベースにPro EQ2を掛けた音

如何だったでしょうか。ベースやキックドラム以外のプリセットも、割と大胆なセッティングが多いです。プリセットの数値を見ていると、楽しくて勉強になります。

ツキシマ

次は、グラフィックイコライザーの「560」をみていきたいと思います。

「560」の使い方

「560」は、左側にある周波数のスライダーを操作してイコライジングします。

下部の「IN」ボタンと右側のアウトプットセクションの機能は、「550」と同じです。

ツキシマ

次はいくつかの音源に「560」のプリセットを掛けて、視聴してみたいと思います。

「560」を音源に掛けてみる

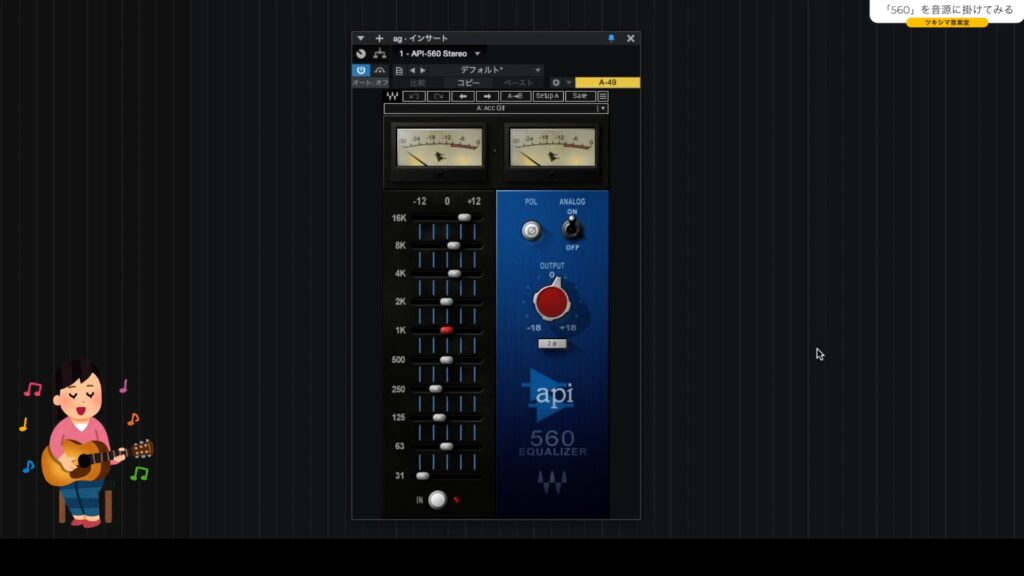

「ACC Gt」というプリセットを選択しました。アコースティックギターに「560」を掛けてみます。

動画内チャプター「08:20 [560]を音源に掛けてみる」の中で、アコースティックギターとベースにそれぞれのイコライザープラグインを掛けた音を視聴比較できます。

- バイパスの音

- 560を掛けた音

- Pro EQ2を掛けた音

- バイパスの音

- ベースに560を掛けた音

- ベースに550Bを掛けた音

同じ音源に「550B」と「560」を掛けてみたところ、私は「560」の方が好みのサウンドに感じました。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

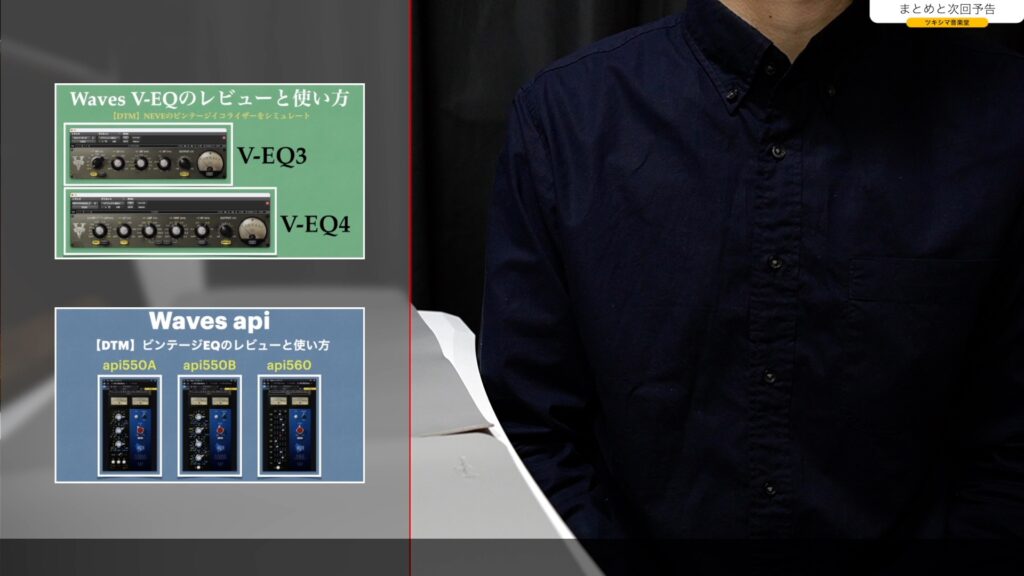

前回の「Vシリーズ」のレビューの時もそうでしたが、これらのアナログ系イコライザーは、イコライジングの自由度は限られますが、味とキャラクターを付加できますので、とても音が締まってカッコ良くなると私は思っています。

ただ、楽曲のミックスをするときは音全体を見なければなりませんので、逆に締まっていない音の方が馴染む場合もあります。私は音をブーストしたいときにはアナログ系のイコライザーを積極的に使用しています。

Vシリーズのレビュー記事↓

次回予告

次回の音楽堂は、以前にレビューした卓上専用スピーカースタンド「ISO ACOUSTICS」社の「ISO-L8R155」の追加レビューをしたいと思います。

以前のレビュー記事↓

このスタンドには角度調節機能がありますが、その部分が抜けていました。角度をつけてスピーカーを設置するとどうなるのか、みていきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。