ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

新しいオーディオインターフェイスの「RME Fireface UCXⅡ」を購入しましたので、今回は開封レビューをしていきたいと思います。現在品薄のようで、注文してから半年くらい待ちました。

メインで使用するオーディオインターフェイスを購入するのは、約10年振りになります。また今回は、開封編です。

ツキシマ

それでは、パッケージの確認と開封をしていきたいと思います。

パッケージの確認と開封

パッケージの確認

パッケージの正面には、オーディオインターフェイス本体の写真がプリントされています。「40チャンネル」と記載されていますが、これは「20」ある入力と「20」ある出力を合わせた数です。「192kHz」対応です。

開封

パッケージのシュリンクを剥がしていきます。

パッケージは、上下2段重ねになっていました。

まずは、下の白い箱を開けてみます。

こちらには、日本語の取扱説明書類が入っています。

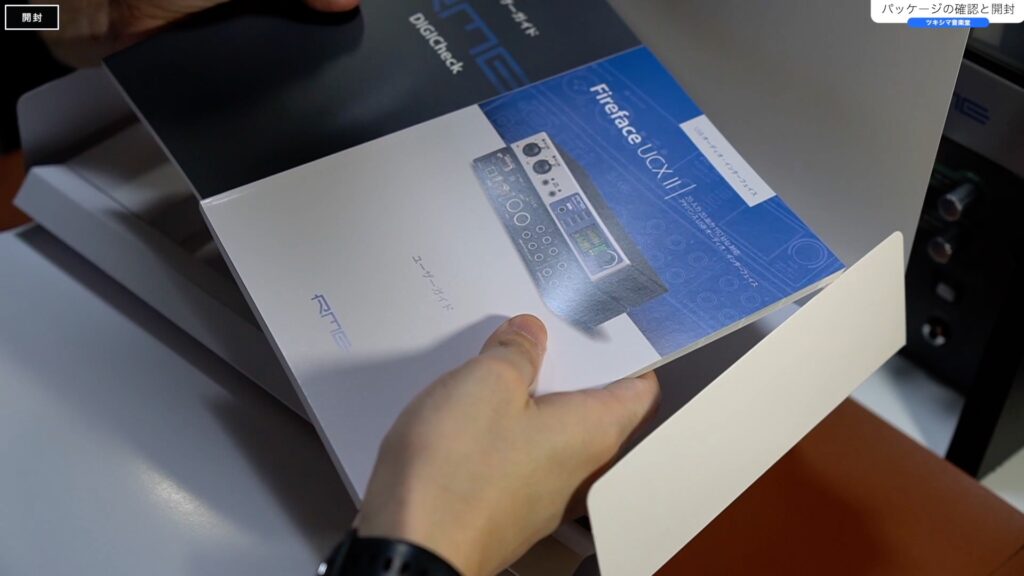

冊子の説明書です。

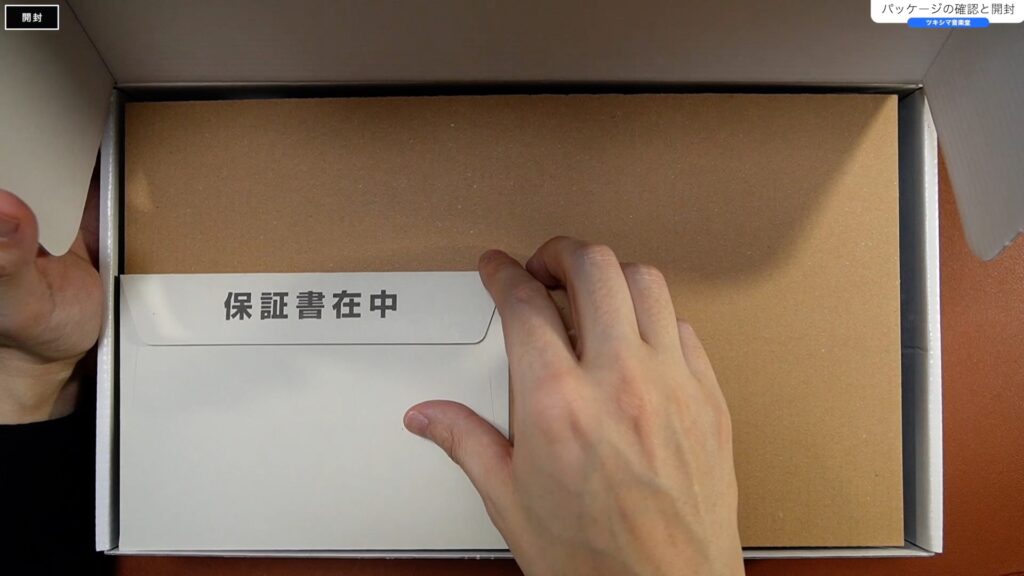

次にメインの箱を開けると、まず保証書が入っています。

その下には、ケーブルやUCXⅡ本体が入っています。

内容物をどんどん取り出していきます。

全部取りだすと、こんな感じになりました。

ツキシマ

次は、内容物をみていきたいと思います。

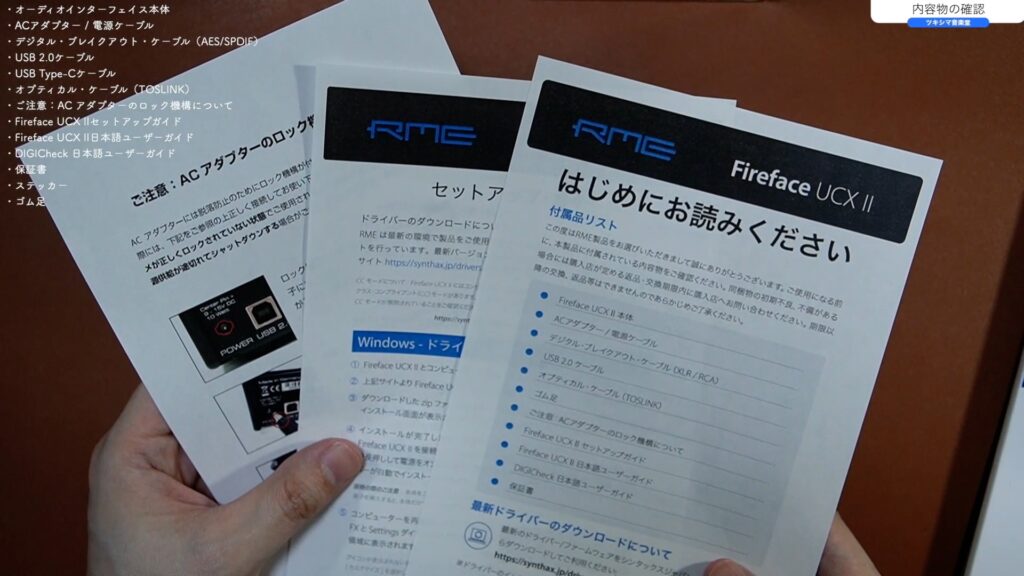

内容物の確認

まずオーディオインターフェイス本体です。ボタンやディスプレイの周りに汚れがあるのかと思いましたが、保護フィルムが貼り付けられているようです。

ACアダプター と電源ケーブルです。

デジタル・ブレイクアウト・ケーブルです。「AES」と「SPDIF」に対応しています。

USB 2.0ケーブルです。

USB Type-Cケーブルも付属しています。このケーブルがあれば「MacBook Pro」に直接繋ぐことが出来ます。

オプティカル・ケーブル(TOSLINK)です。

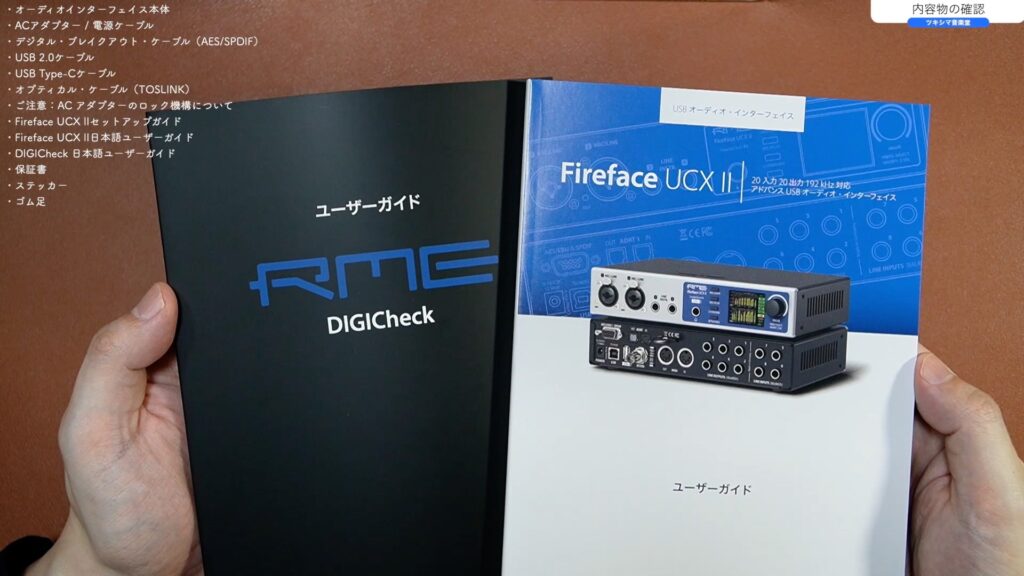

取扱説明書類です。

日本語のユーザーガイドです。

保証書とステッカーです。

本体の底面に付けるゴム足です。

内容物は以上になります。以下は内容物まとめです。

- オーディオインターフェイス本体

- ACアダプター / 電源ケーブル

- デジタル・ブレイクアウト・ケーブル(AES/SPDIF)

- USB 2.0ケーブル

- USB Type-Cケーブル

- オプティカル・ケーブル(TOSLINK)

- ゴム足

- ご注意:AC アダプターのロック機構について

- Fireface UCX IIセットアップガイド

- Fireface UCX II日本語ユーザーガイド

- DIGICheck 日本語ユーザーガイド

- 保証書

ツキシマ

次は、本体各部の確認をしていきたいと思います。

本体各部の確認

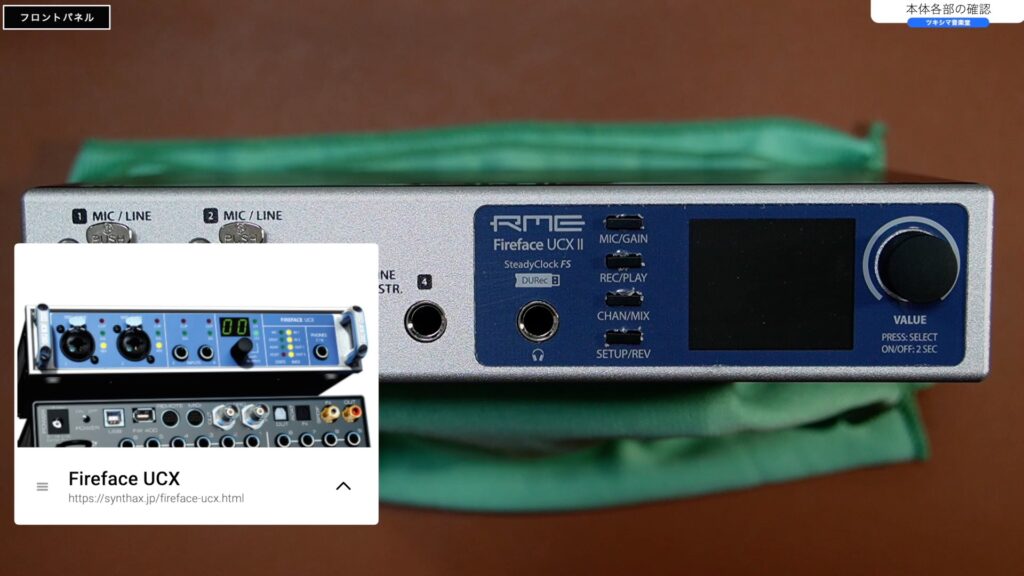

フロントパネル

フロントパネルは、2014年に発売された「Fireface 802」からのデザインを踏襲しています。

左側から「コンボジャックの入力1・入力2」、「ライン・インストの入力3・4」、「ヘッドホン端子(出力7・8)」があります。

ここまでは前のモデルと変わりありませんが、ディスプレイやその周りが大きく変わりました。詳しい操作関係については、次回の動画やブログ記事でみていきたいと思います。

側面

側面にはラックマウント用のネジ穴が用意されているのと、放熱用のスリットがあります。

背面パネル

背面は、前のモデルから端子の位置などが大きく変わっています。

ACアダプターの入力端子は、差し込んだあとに回すことによってロックされる機構になっています。不意にアダプターが抜けてしまい、オーディオインターフェイスがオフになることを防げます。

その上には「AES/EBU」と「SPDIF」のデジタル入出力があります。付属のブレイクアウトケーブルを使用すると使うことが出来ます。

パソコンと接続するUSB端子です。

その隣には「ダイレクトUSB録音(DURec)」用のUSB端子があります。ここにUSBメモリを挿しておけば、USBデバイスに直接録音が出来ます。

「ADAT」の入出力端子です。「SPDIF」のオプティカル入出力にも対応しています。

その下は「ワードクロック端子」。

「MIDI入出力端子」です。

1番から6番の「ラインアウト端子」です。バランスに対応しています。また「7,8番の出力」は、前面パネルのヘッドホン端子に割り当てられています。

5から8番の入力端子です。バランス入力に対応しています。1から4番の入力端子は前面パネルです。

背面に関しては以上になります。

ツキシマ

次は、主な特徴をみていきたいと思います。

主な特徴

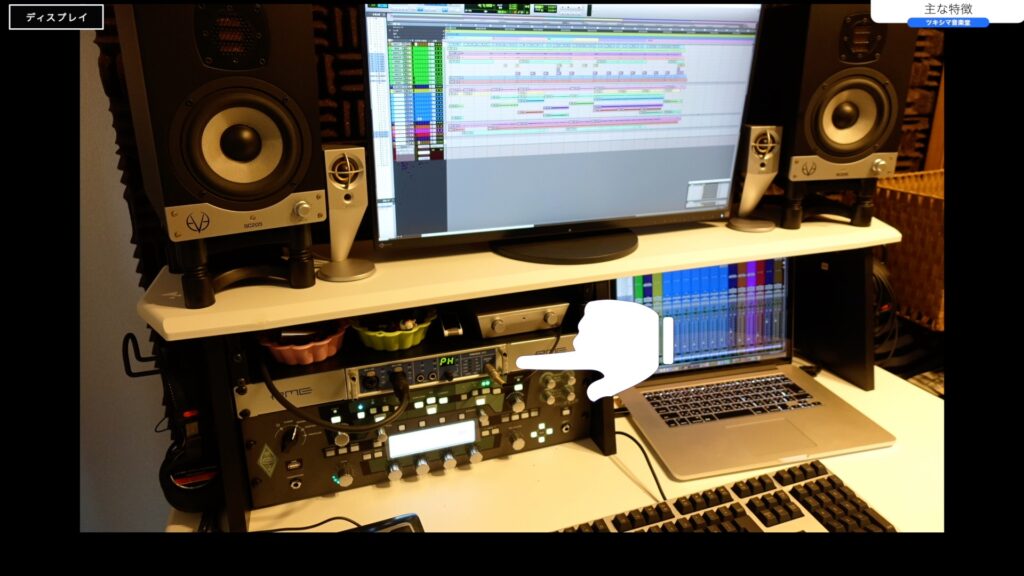

ディスプレイ

UCXⅡは、フロントパネルのディスプレイがカラーで大型化されました。まだ全然使い方が分かっていませんが、ここでかなり「TotalMix Fx」の操作が出来るようです。前のモデルより進化しているのは確実で、とても期待しています。

私の机では、UCXⅡを目の前に設置しますので、ここでほとんどの操作が出来ると嬉しいです。ここの操作感は、次回の動画やブログ記事で検証したいと思います。

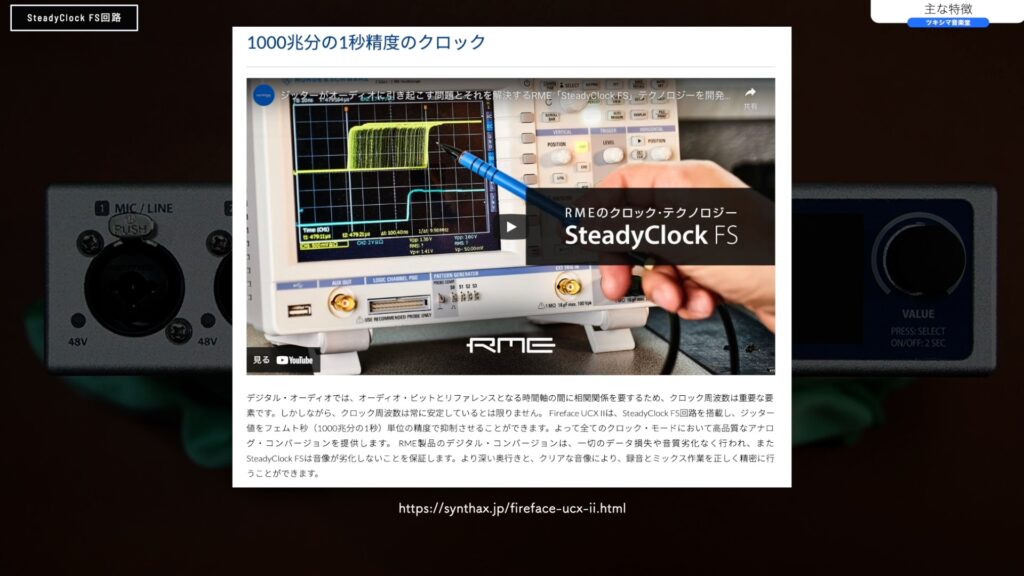

SteadyClock FS回路

「UCXⅡ」には「SteadyClock FS回路」が搭載されました。公式ホームページにはこの回路が搭載されることにより、「より深い奥行きと、クリアな音像により、録音とミックス作業を正しく精密に行うことができます。」と記載されていますので、前のモデルよりどのように変化したのかとても楽しみです。

ダイレクトUSB録音(DURec)

ダイレクトUSB録音機能も、前のモデルには無かったものです。絶対に失敗できないレコーディングの時などは、この機能も使用して、バックアップを取りながら録音すると安心だと思います。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

私は今まで初代の「UCX」を使用していましたので、基本的な使い方の理解は問題ないと思いますが、ディスプレイ周りのボタンや「ダイレクトUSB録音」などの進化した点が「TotalMix Fx」にも反映されてくると思います。これから使い方を勉強していきたいと思います。

約10年ぶりの新しいオーディオインターフェイスですのでとても楽しみにしています。

次回予告

次回の音楽堂では、「UCXⅡ」をラックに設置して電源を入れてみて、ディスプレイやその他の使い勝手をみていきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事も観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご試聴ありがとうございました。