ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

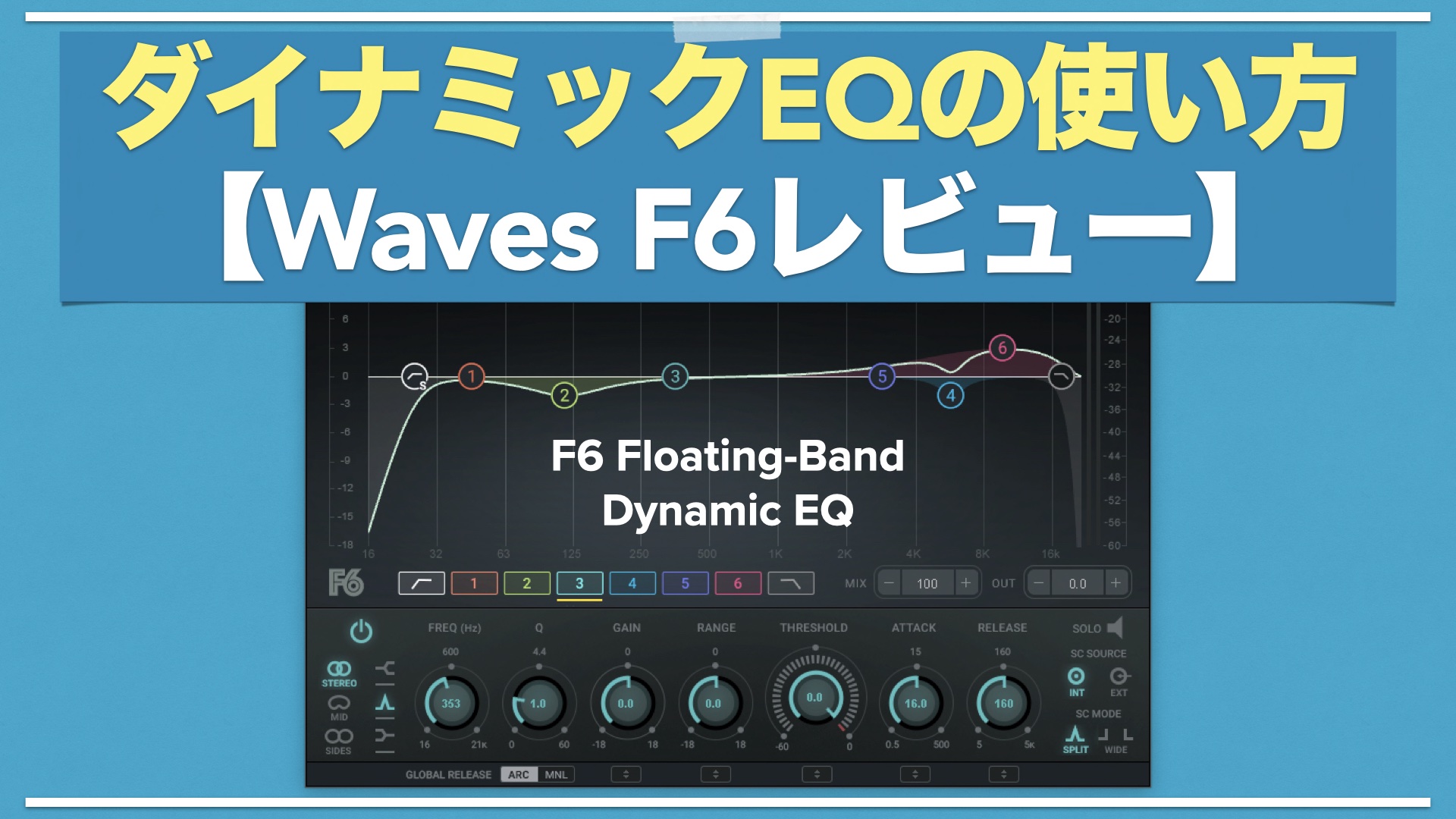

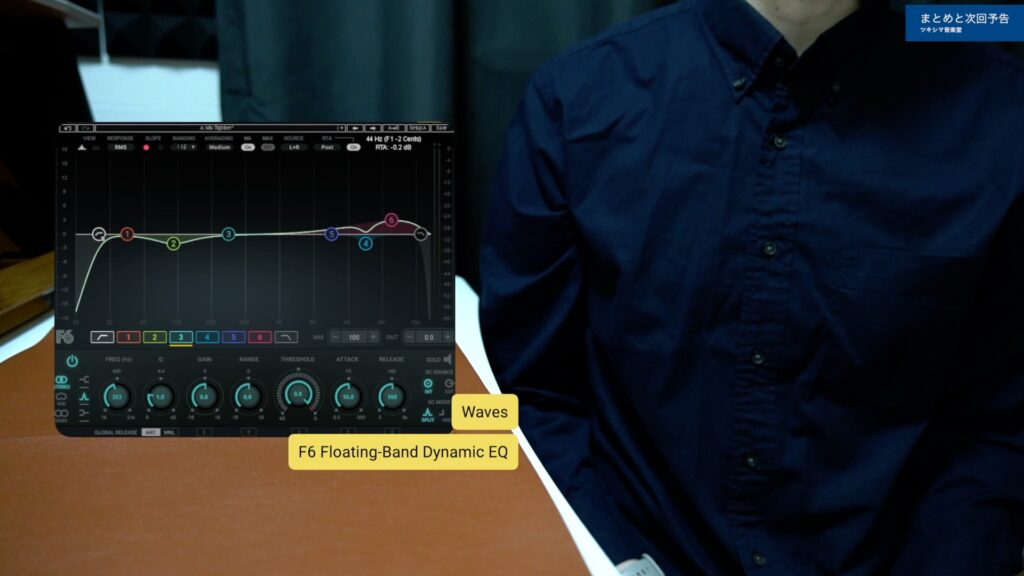

今回は、「ダイナミックイコライザー」について「Waves」の「F6」を操作しながら、みていきたいと思います。

ツキシマ

それではまず、ダイナミックイコライザーの概要についてみていきたいと思います。

ダイナミックイコライザーとは

一般的な普通のイコライザーは、指定した周波数帯において設定したブーストカットを常に行います。例えば「500Hz」でゲインを「-6dB」と指定した場合、音源を常に「500Hz」で「6dB」カットし続けます。

イコライザーの使い方記事↓

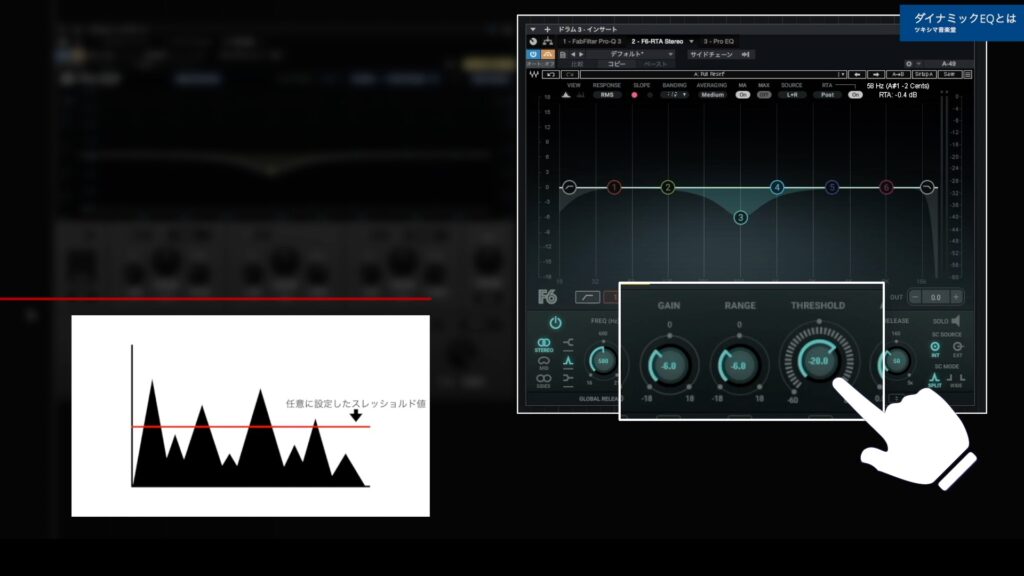

対してダイナミックイコライザーは、指定した周波数帯で条件が揃った時にだけ動作するイコライザーです。そしてその条件とは、コンプレッサーのように任意の音量レベル(スレッショルド値)です。

例えば、『音源の「500Hz」の音量が「20dB」を超えた時だけ「6dB」カットする』などといった使い方をします。普通のイコライザーやマルチバンドコンプレッサーと比べて、より精密でピンポイントに使用するイメージです。

それぞれ再生してみたいと思います。

動画内チャプター「00:29 ダイナミックイコライザーとは」内の「01:29」付近より、普通のイコライザーを掛けた音とダイナミックEQを掛けた音をそれぞれ視聴できます。

ダイナミックイコライザーの「500Hz」のところのバンドに、普通のイコライザーとは違う動きが見えます。ゲインリダクションメーターのような動きをしています。これは条件が揃った時にだけ、音をカットしていることを表しています。

ダイナミックEQは、音の多いバストラックやマスタートラックで使用しても良いですし、もちろん楽器単体のトラックで使用しても、良い仕事をしてくれます。

ツキシマ

次は、ダイナミックEQのパラメーターと使い方についてみていきたいと思います。

パラメーターと使い方

グラフ表示部

グラフ表示部には、普通のパラメトリックイコライザーと同じように、設定しているバンドがグラフィカルに表示されます。

バンドセレクター

「F6」と名前が付く通りに、「6つ」のバンドが用意されています。

その他に、ローパスフィルターとハイパスフィルターがあります。

操作したいバンドセレクターを選択すると、下にあるバンドコントロール(ツマミなど)が切り替わります。各バンドは色分けされています。

バンドコントロール

プラグインの左側から見ていきます。

バンドオンオフボタン:バンドを使うときはオン、使わないときはオフにしておきます。

バンドモード:「ステレオ・ミッド・サイド」を選択可能で、フィルターの影響範囲を選択します。

いわゆる「MS処理」が可能になります。

バンドタイプ:「ハイシェルフ・ベル・ローシェルフ」の3つから選択可能です。

- FREQ:バンドの周波数をこのツマミで決定します。

- Q:バンド幅です。

- Gain:バンドゲインを決めます。

- Range:ブーストカット量の限界値を設定します。

- スレッショルド:ダイナミック処理を開始する設定値です。

- アタック:アタックタイム(0.5ms – 500ms)を選択できます。

- リリース:リリースタイム(5ms – 5000ms)です。

- SC SOURCE:サイドチェイン設定

- HPF/LPF:一般的なフィルターですが、バンドモードで「ステレオ・ミッド・サイド」を選択できます。

- ARC:オートリリースコントロールです。

- MIX/OUT:エフェクト音のミックス度合いと出力ゲインを操作します。

ちなみに、最近メジャーアップデートした「Studio One6」では、標準プラグインのイコライザーにダイナミックEQの機能が追加されました。

そして、「fabfilter Pro-Q3」のダイナミックEQ機能については、以前にレビュー動画やブログ記事をアップしていますのでそちらをご覧ください。

ブログ記事↓

ツキシマ

次は、音源に掛けてみたいと思います。

音源に掛けてみる

まずはアナライズしながら、エフェクトを掛けない状態でドラムフレーズを再生します。そして、アナライズの結果を踏まえつつカットする場所を「3ヶ所」設定してみました。

ボーカルやエレキギターを考慮して、ドラムが主張している「540Hz」と「1.2kHz」。そして、ドラムの金物系の耳障りな高音を抑えるのに「6.5kHz」です。

それぞれ音を確認しながら「Q幅、ゲイン、レンジ、スレッショルド、アタック、リリース」を調整していきます。

また、「F6」は「MS処理」も可能ですが、今回はステレオのみで数値を設定しています。「MS処理」については、また別の機会に動画にしてみたいと思っています。

動画内チャプター「04:53 音源に掛けてみる」内の「06:01」付近より、ダイナミックEQを掛けた音とバイパス音との比較を視聴できます。

ツキシマ

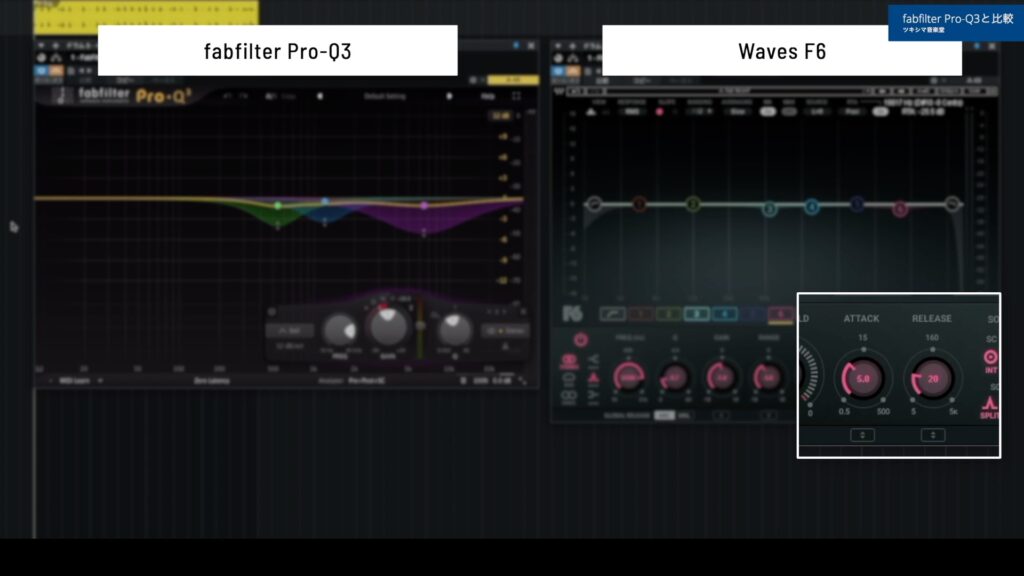

次は、fabfilter Pro-Q3と比較をしてみたいと思います。

fabfilter Pro-Q3と比較

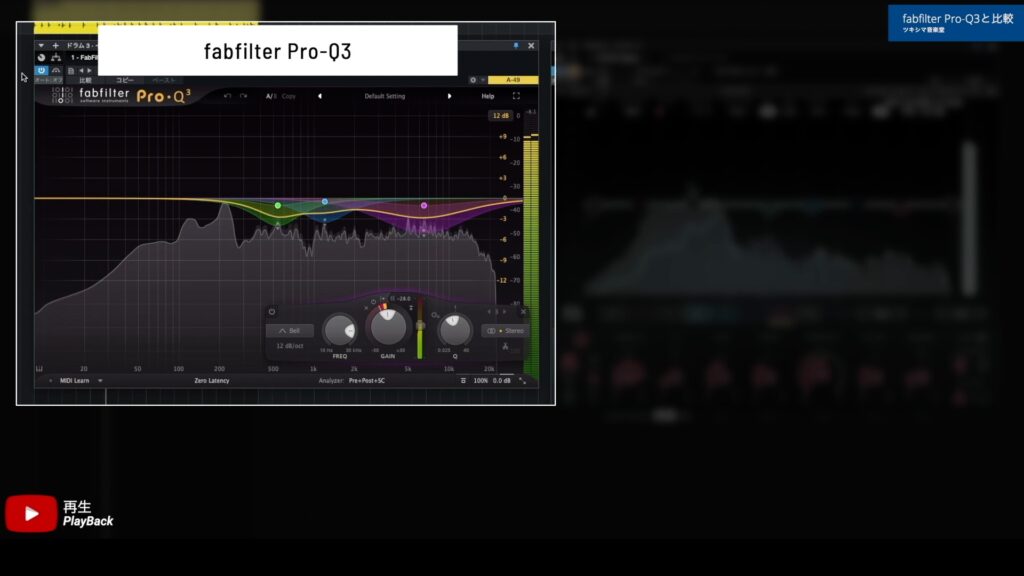

以前レビューした「fabfilter Pro-Q3」も同じ数値に設定してみましたので、効果を比較してみたいと思います。

ちなみに、「Pro-Q3」は「F6」に装備されているアタックとリリースの設定がありません。おそらくプラグインがオートで判断して動いていると思われますが、これが音の違いに出てくるのか注目です。

動画内チャプター「06:56 fabfilter Pro-Q3と比較」内の「07:27」付近より音を視聴できます。

「fabfilter Pro-Q3」は「F6」と比べてみると、ゆっくりとイコライザーが効いている印象を受けました。

「F6」の方にはアタックとリリースのツマミがありますので、アタックが遅めでリリースを早めといった設定をしてあげると、ダイナミクスとスピード感を演出できます。楽曲のテンポに合わせて、好みで使うプラグインを選択すると良いと思いました。

ツキシマ

次は、マルチバンドコンプとの違いについて、みていきたいと思います。

マルチバンドコンプとの違い

「ダイナミックEQ」と「マルチバンドコンプレッサー」は、周波数帯域を指定してブーストカットできるのと、スレッショルド値を設定して音量をきっかけにしていますので、性質的には似ていると考えられます。

ただ、マルチバンドコンプはバンド幅の最小値が「300Hz」あり、より精密にピンポイントでブーストカット出来るのはダイナミックイコライザーになります。

マルチバンドコンプの記事↓

またブーストカットの性質も、イコライザーと圧縮をするコンプレッサーでは違いがあります。「場面に応じてどちらかを選択して使用する」というカタチになると思います。

ちなみに、「F6」の説明書には「圧縮する」という記載があります。ダイナミックイコライザーも実は圧縮しているのが正解なのかは、今のところ私にはよくわかっていない部分です。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

ダイナミックイコライザーは精密にブーストカット出来る分、パラメーターも項目が多くて複雑ですが、使いこなすことが出来ると、どんな場面でも非常に役に立つプラグインです。

「Waves」の「F6」は、アタックとリリースをマニュアルで操作できるのが、ほかのダイナミックEQに無い機能で良いと思いました。

次回予告

次回は、チャンネルストリップのプラグインをみていきたいと思います。レコーディングスタジオのコンソール卓にあるトラックのイコライザーやコンプレッサーをそのままモデリングしたものです。

販売されているプラグインはいくつもありますが、次回は「Waves」より出ている「SSL」のプラグインの新しいモデルをレビューしてみたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。