ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

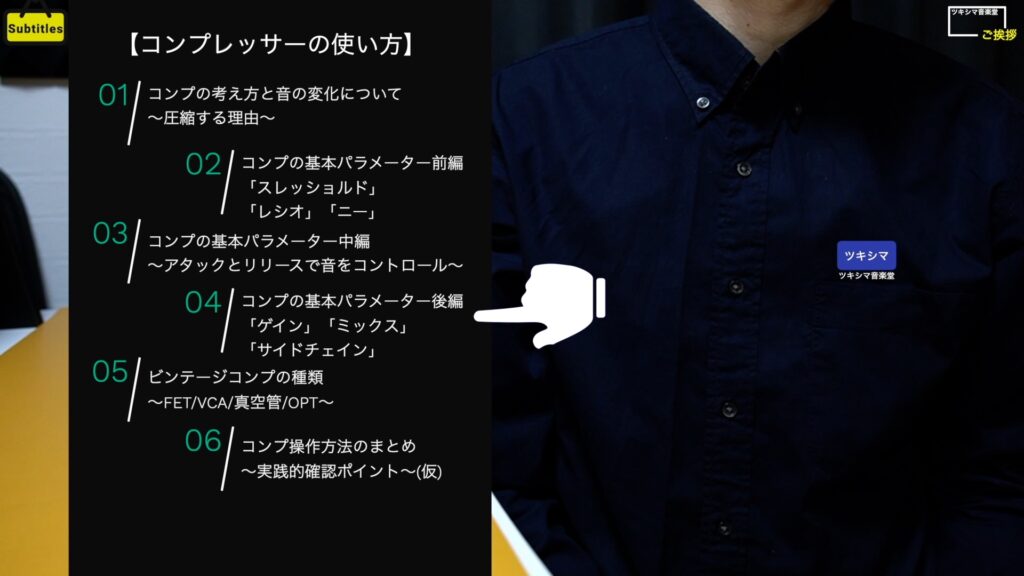

コンプレッサーの使い方第4回目です。今回は、「ゲイン・ミックス・サイドチェイン」などの使い方をみていきたいと思います。

ツキシマ

それではまず、ゲインリダクションメーターについてみていきたいと思います。

ゲインリダクションメーター

ほとんどのコンプレッサーには、「ゲインリダクションメーター(GR)」がついています。

また、下の画像のプラグインのように、1つのメーターで「ゲインリダクション」「インプット」「アウトプット」を切り替えて表示が可能なものもあります。

ゲインリダクションメーターで何が分かるのかというと、まず「音を何デシベル圧縮しているか」をリアルタイムに表示してくれます。

そして、ゲインリダクションメーターが全く動いていない時は、コンプレッサーが掛かっていないことが分かりますし、大きく動いている時は、掛かり過ぎていることも判断できます。

・コンプレッサーは音源に掛かっていません。

・コンプレッサーが掛かり過ぎています。

コンプの使い方第2回目の時にお話ししましたが、コンプレッサーの掛かり具合を調節するときは、「ゲインリダクションメーター」を確認しながら「スレッショルド」を操作します。

第2回目の記事↓

ツキシマ

以上のことをふまえて、次はゲインについてみていきたいと思います。

ゲイン

ゲインの考え方

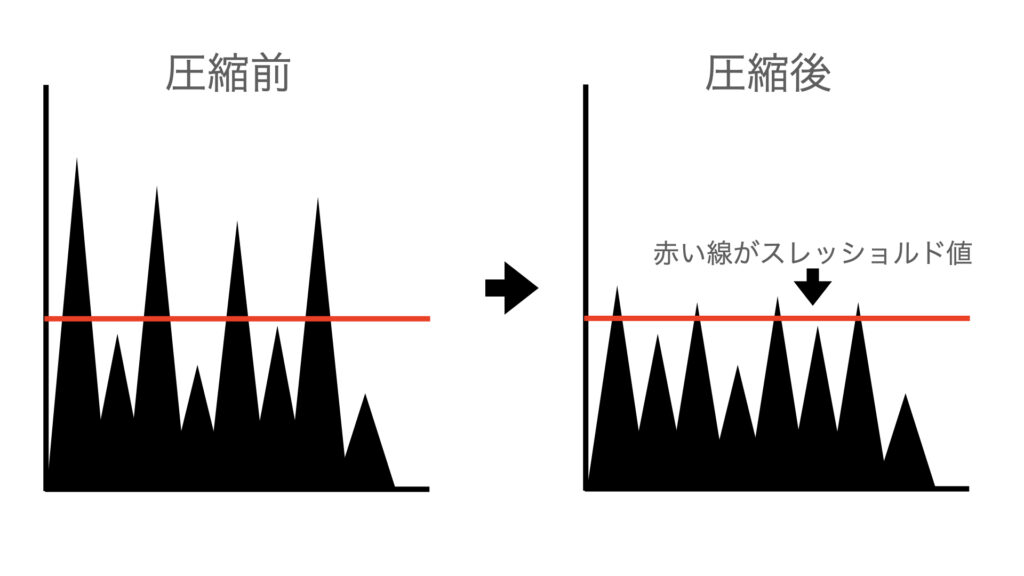

コンプレッサーを有効にして音を圧縮した場合、必然的にそのトラック全体の音量は下がります。

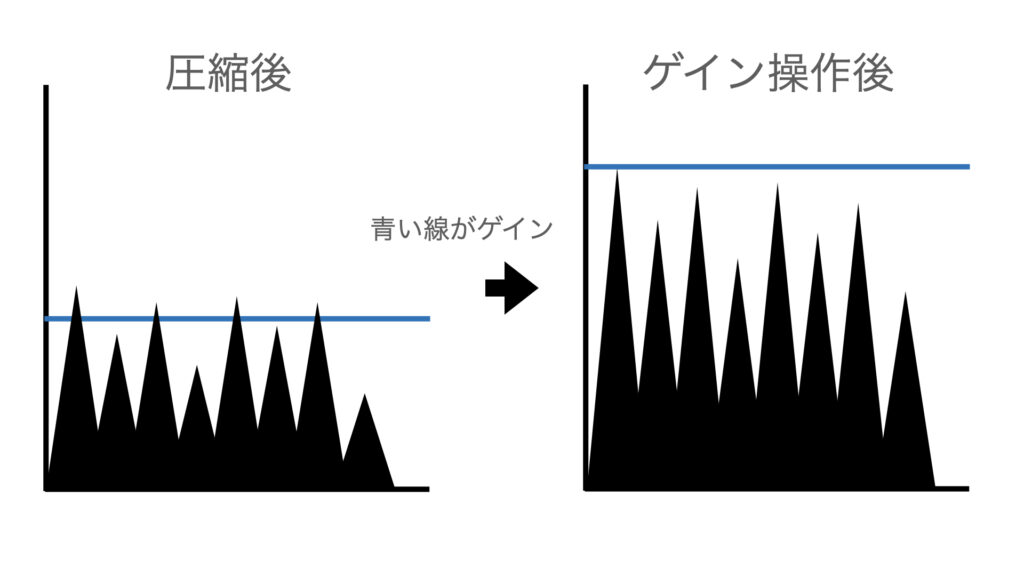

全体的に下がった音量を上げてあげるために、「ゲイン」というツマミが存在します。「メイクアップゲイン」と表記されることもあります。

ゲインを操作するときは、「ゲインリダクションメーター」と「インプット・アウトプットメーター」や「ピークメーター」を見比べながら、コンプを掛ける前と大体同じような音量になるように調節します。ゲインリダクションの数値も参考にすると決めやすいと思います。

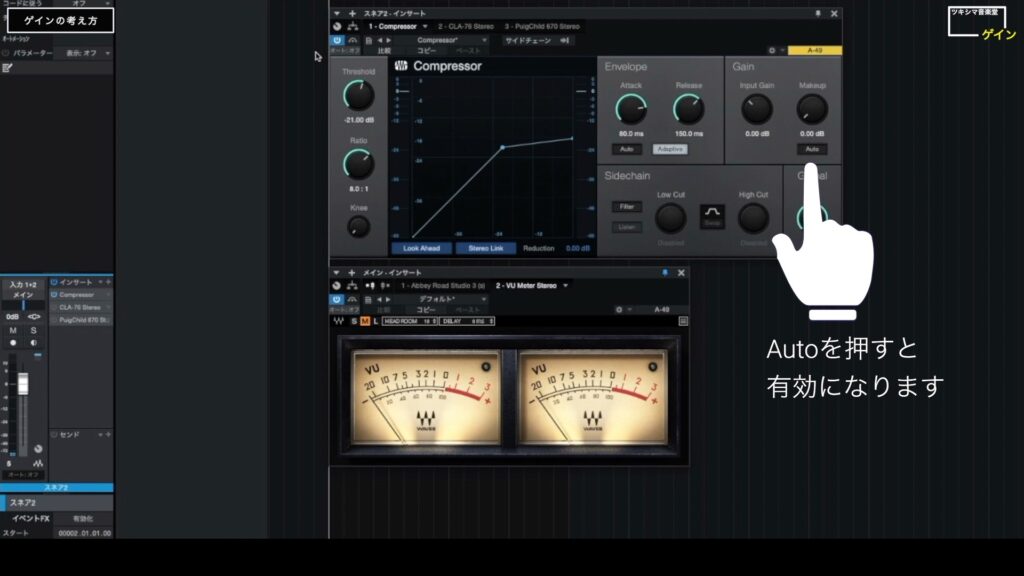

また、プラグインによっては「オートゲイン」がついているものもあります。オートゲインを有効にした場合は、プラグインがオートでゲインの量を決めてくれます。オートゲインがある場合は、この機能を利用してしまっても良いと思います。

いつも私は、コンプを掛ける前と後で、大体同じ音量になるように調節します。理由は2つあります。

- 同じ音量感にして、音に必要以上なコンプ感や無理な歪みが生じていないか確認するため

- コンプレッサーを通った音が小さくなると、その後のプラグインの掛かりにも影響するため

以上の理由のために、プラグインの「オン」と「オフ」を繰り返したり、メーターを確認して同じくらいの音量になるように設定します。

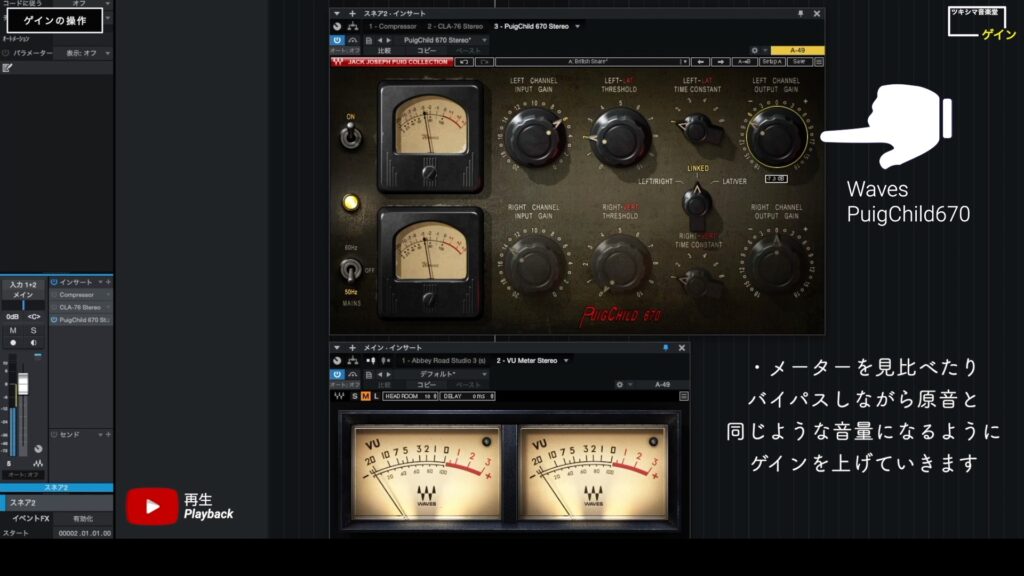

ゲインの操作

実際にゲインを操作してみたいと思います。

インアウトメーター有りのプラグイン

メーターを見比べたりバイパスしながら、原音と同じような音量になるようにゲイン(メイクアップノブ)を操作します。

インアウトメーター無しのプラグイン

インアウトメーター無しのプラグインの場合、私はマスタートラックにいつも「VUメータープラグイン」を使用していますので、トラックのメーターと合わせて、それらを見ながら調節していきます。

動画チャプター「03:23 ゲインの操作」内にて実際に操作する様子を視聴可能です。

ツキシマ

次は、「ミックス」ツマミについてみていきたいと思います。

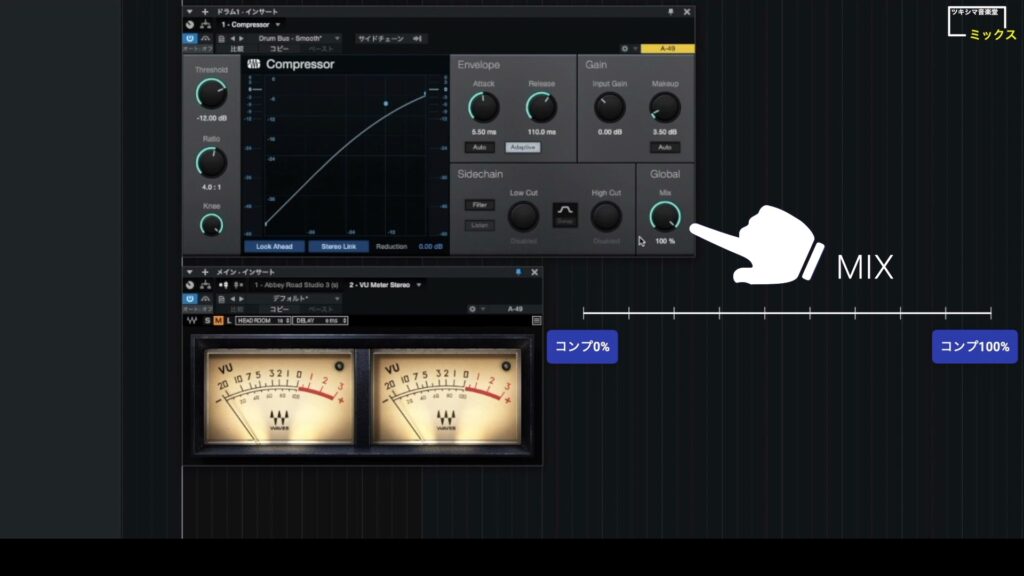

ミックス

ミックスは、原音とどのくらいの比率でコンプレッサーを掛けた音を混ぜるかを決めるパラメーターです。

ディレイやリバーブでは、ミックスのツマミは一般的です。音源のトラックに直接挿入する場合は使用します。

コンプレッサーでこのパラメーターがあるプラグインも、いくつか存在します(下図)。ProToolsの標準コンプにはミックスは付属しません。

基本は100%で良いと思いますが、細かい表現をしたい場合は操作します。再生しながらツマミを動かしてみます。

動画内チャプター「04:52 ミックス」内の「05:18」付近より実際に操作する様子を視聴できます。

またコンプレッサーの設定にどうしても納得できない場合は、このツマミを操作してみると、解決する場合があるかもしれません。

ツキシマ

次は、サイドチェインについてみていきたいと思います。

サイドチェイン

サイドチェインを使用すると、別のトラックの音をトリガーにしてコンプレッサーが動作するように、設定することが出来ます。

今回は、シンセサイザーのフレーズを用意してみましたので、このトラックにコンプレッサーを挿入してサイドチェインを設定します。使い方は、まずプラグイン上部のサイドチェインのボタンをクリックして点灯させます。

次にその隣の矢印ボタンをクリックして、トリガーとなるソースのトラック(今回は用意したキックトラック)を設定します。

そしてコンプレッサーのパラメーターを決めれば使うことが出来ます。サイドチェインを設定した状態でフレーズを再生してみます。

動画内チャプター「06:06 サイドチェイン」内の「07:03」付近よりシンセサイザーの音にキックトラックを使用してコンプを掛けた音を視聴できます。

結果的にキックをトリガーにして強くコンプレッサーが掛かり、音に抑揚を付けています。「DAW」付属のプラグインにはこの機能が大体ついています。音の表現として使用できる機能です。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

ミックス作業において、現在の状況を確実に目で確認できるメーターは重要で欠かせないものです。使い方をしっかりと押さえておくと良いと思います。

また、今回紹介したサイドチェインの使い方は、「キック」と「ベース」の組み合わせでも使う場合があります。色々と試してみると面白いです。

次回予告

次回の音楽堂では、「コンプレッサーの種類」についてみていきたいと思います。一言でコンプレッサーといっても様々なタイプのものがあります。操作方法も各々違いがありますので、タイプ別にどんな感じのものがあるのかみていきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。