ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

「DTM」のミックス作業において欠かすことのできないダイナミクス系エフェクトの「コンプレッサー」について、これから何回かの動画に分けて考えていきたいと思います。内容は、私自身の復習と整理を兼ねて初心者向けです。

第1回目の今回は、「コンプレッサー」を使う理由と、使用したときの効果や音の変化についてみていきたいと思います。

ツキシマ

それではまず、コンプレッサーを使う理由からみていきたいと思います。

コンプレッサーを使う理由

コンプを使う流れ

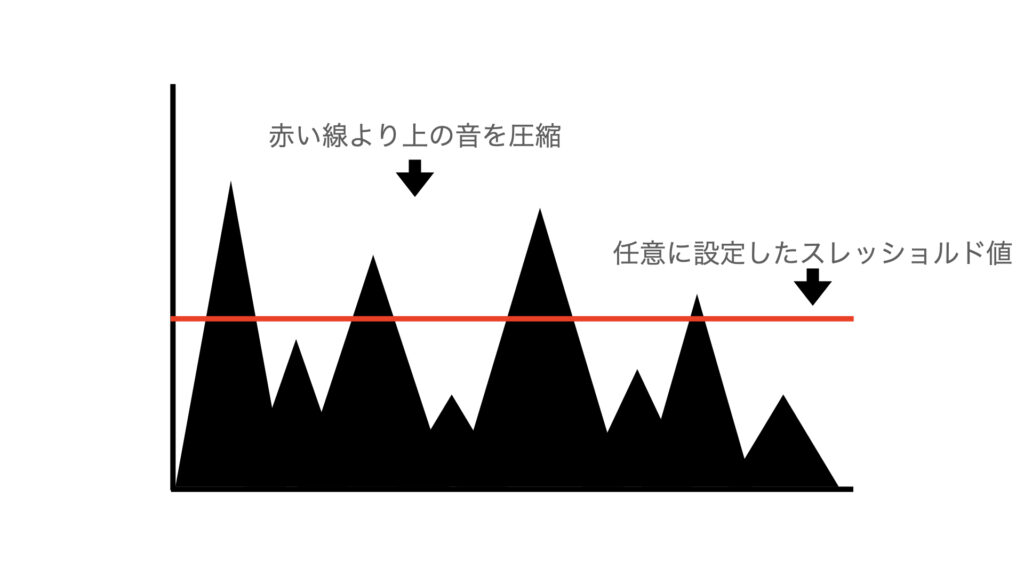

コンプレッサーは、録音した音の大きい所を「圧縮」するエフェクターです。

基本的に音源を聴きやすくするために使用するためのものですが、コンプレッサーを使用するとなぜ音が聴きやすくなるのか、順番に見ていきたいと思います。

その1

「音の大きい所を圧縮する」

その2

「圧縮すると、音の大きい所と小さい所との音量差が少なくなる」

その3

「音量差が少なくなると、結果的に音が滑らかになり聴き易くなる」

ツキシマ

以上のような流れになります。

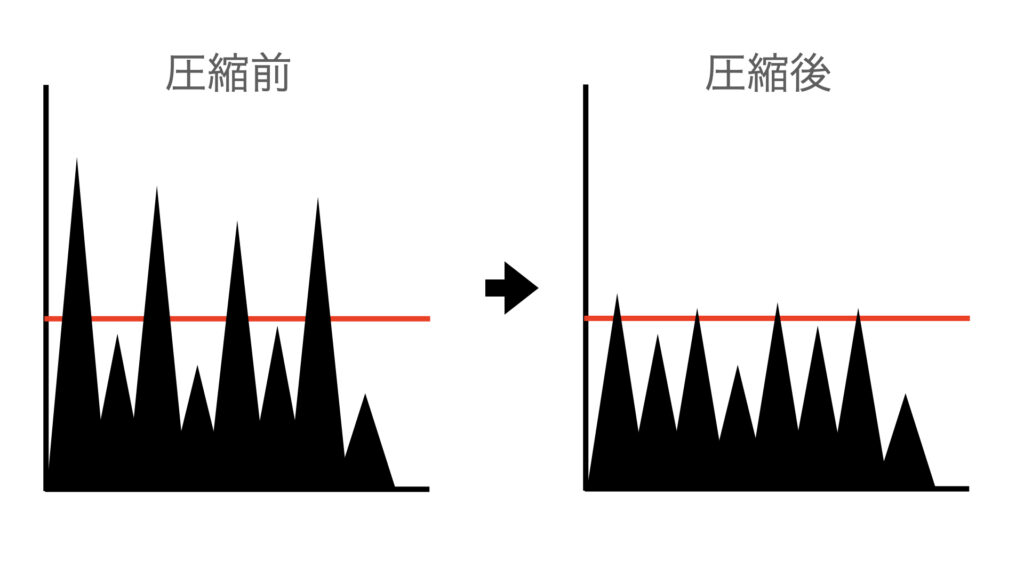

- 音の大きい所を圧縮する

- 圧縮すると音の大きい所と小さい所との音量差が少なくなる

- 音量差が少なくなると結果的に音が滑らかになり聴き易くなる

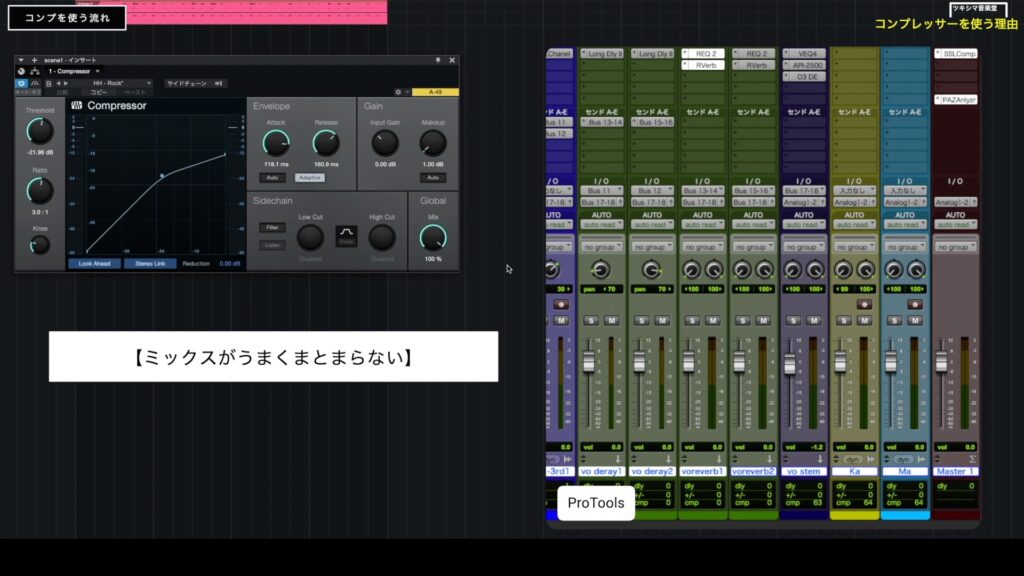

また、コンプレッサーを使用する理由がもう1つあります。

楽曲のミックス作業が進んでたくさんの音をまとめたいときに、各トラックでコンプレッサーを適切に掛けておかないと、最終段階(マスタリングなど)で音量・音圧調整などが上手くいかなくなる場合があります。

コンプを使う理由まとめ

コンプレッサーを使う理由をまとめます。

- 音に安定感をもたらし聴き易くする

- ミックス時の音量調節を円滑にする

ツキシマ

以上の理由があり、コンプレッサーを使用すると考えて差し支えないと思います。

コンプレッサーの効果と音の変化

使用する音源

今回は検証用に、ドラムのハイハットの音源を用意しました。普通の演奏では無いような音の強弱を、あえてつけています。

まずは何もしない状態の音源を再生してみたいと思います。ヘッドホン推奨です。

動画チャプター「02:08 コンプレッサーの効果と音の変化」より視聴できます。

プリセットを設定する

今回は、ハイハット用プリセットの「HH-Rock」を基準として使用します。

それでは、コンプレッサーを掛けた音を再生します。

動画チャプター「02:44 プリセットを設定する」より視聴できます。

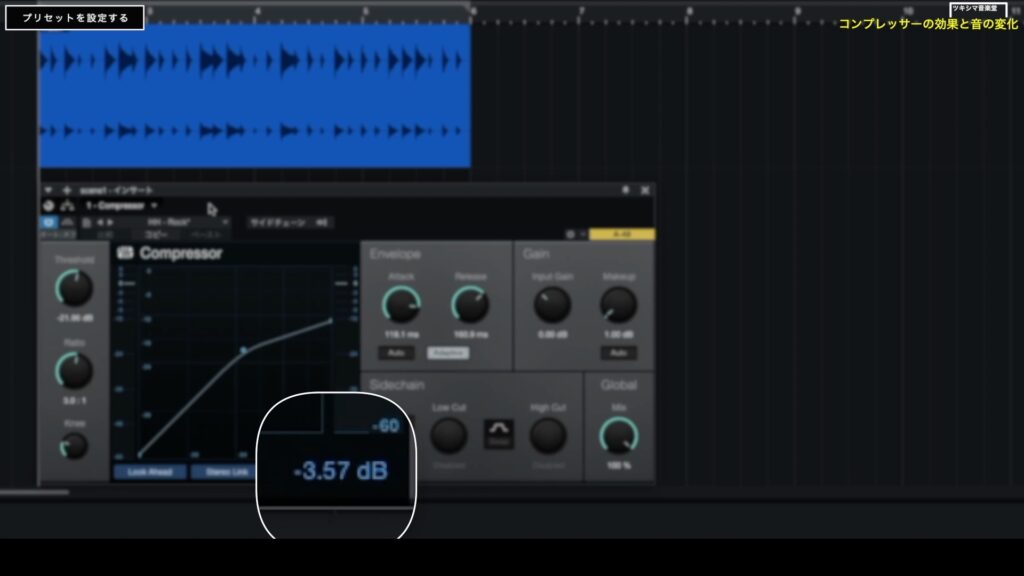

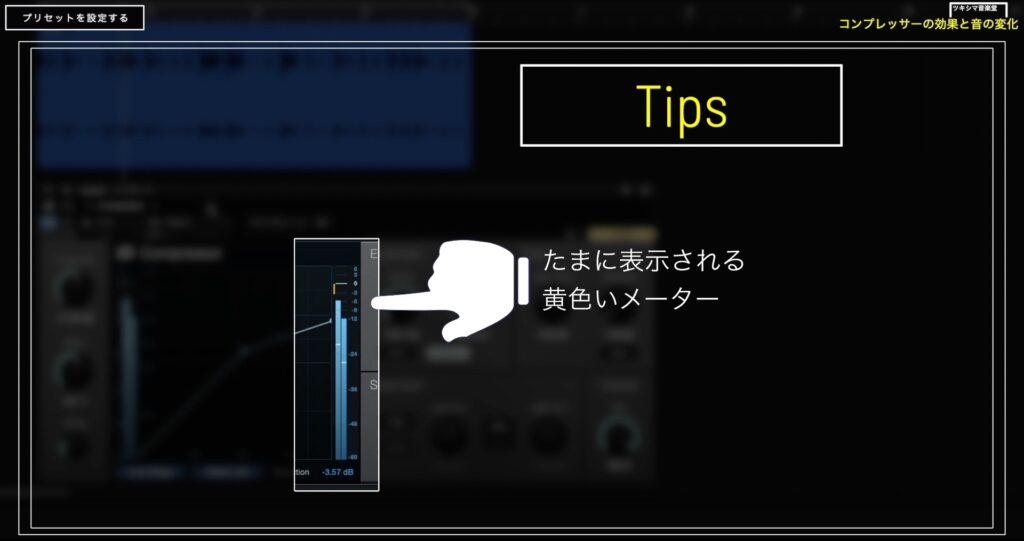

音を聴いてみた感じはほとんど変化は無いように感じますが、「ゲインリダクションメーター(GR)」を見てみると「-3.57dB」と表示されています。これは、音の一番大きい部分を「3.57dB」圧縮していることを表しています。

ここで重要なことですが、コンプレッサーを使用する際は「ゲインリダクションメーター」を忘れずにチェックするようにしてください。

ゲインリダクションメーターは、ほぼ全てのコンプレッサーに装備されていて、どのくらい音を圧縮しているのか目で確認することができます。例えば、下の画像のようにメーターが全く動かない場合は音が圧縮されていません。リダクション表示も「0.00dB」です。

また、基準は人それぞれになりますが「10~15dB」を超えてたくさんメーターが動いている場合は、「コンプを掛け過ぎ」というような状態になります。

ツキシマ

一般的には、「4dB〜8dB」くらい圧縮するのが丁度良いと思います。

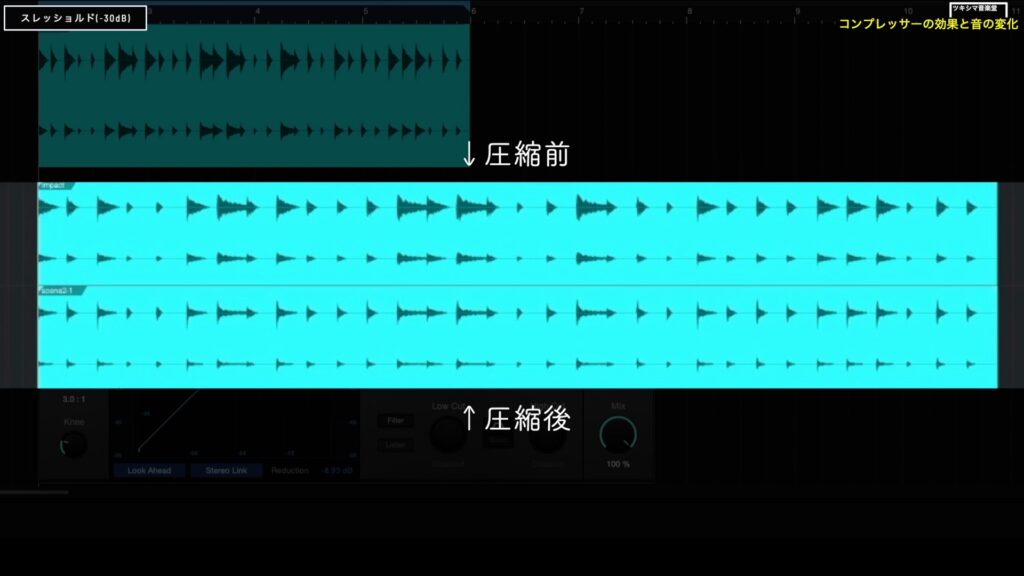

スレッショルド(-30dB)

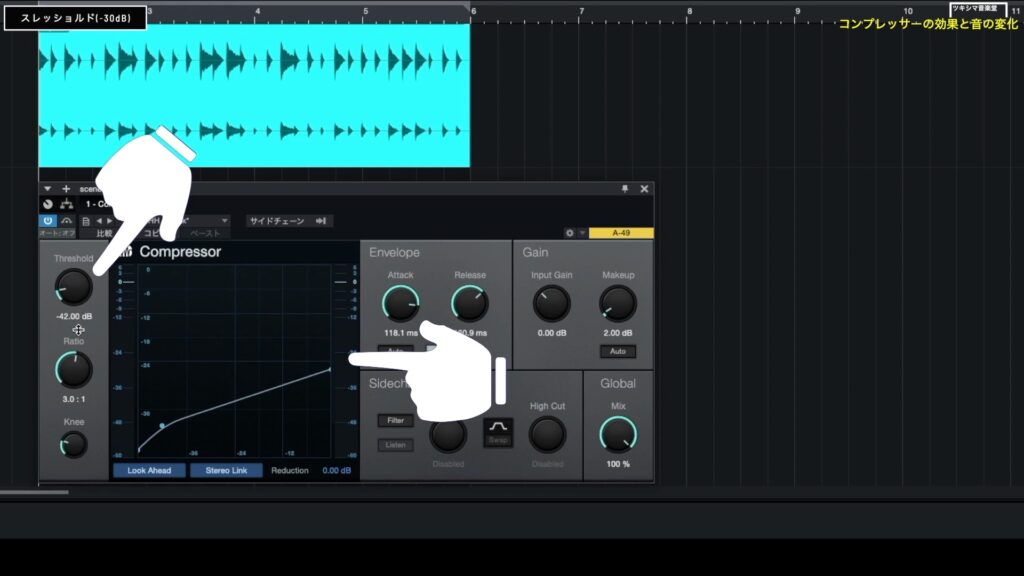

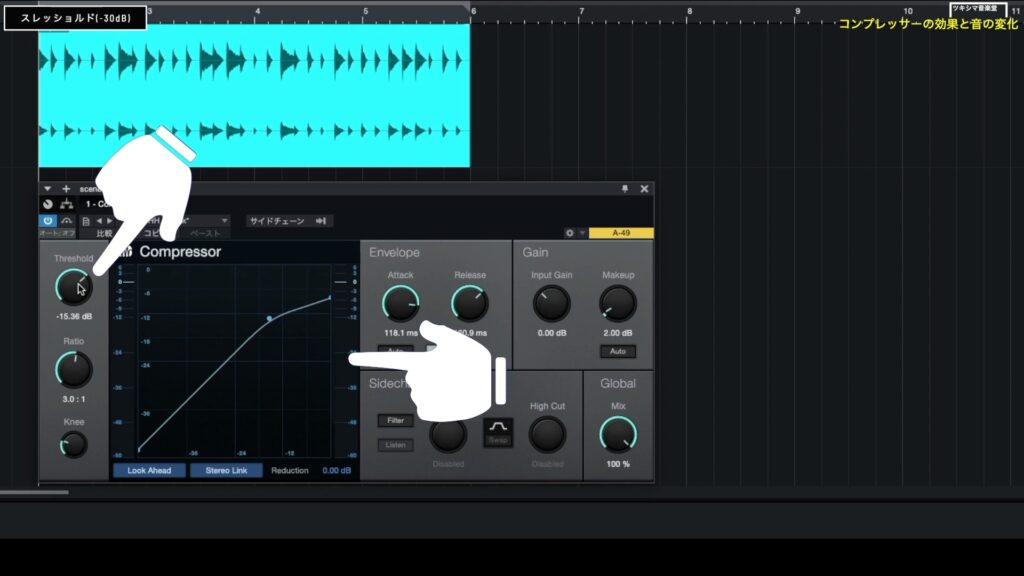

次はコンプレッサーの音の変化を体験するために、もう少し強く掛けてみたいと思います。コンプレッサーを強く掛けるには「スレッショルド」という値を操作します。このツマミを操作するとグラフの形も変化しますので注目して下さい。

「スレッショルド」を「-30dB」にしました。下画像のグラフの右側の部分も、先程より低い表示に変化しました。

下の画像の赤く囲った部分を「フタ」とイメージすると、さっきよりフタの位置が低くなって「強くコンプレッションする」という感じが想像できます。

この状態で音を再生したいと思います。

動画チャプター「04:10 スレッショルド(-30dB)」より視聴できます。

実際に音を聴いてみると「ゲインリダクションメーター」の表示が「-8.93dB」になり、先程より強く音が圧縮されています。

バイパスの音と比べてみると、ハイハットの大きい部分と小さい部分の差が少なくなり、だいぶ音の変化を体験できたと思います。

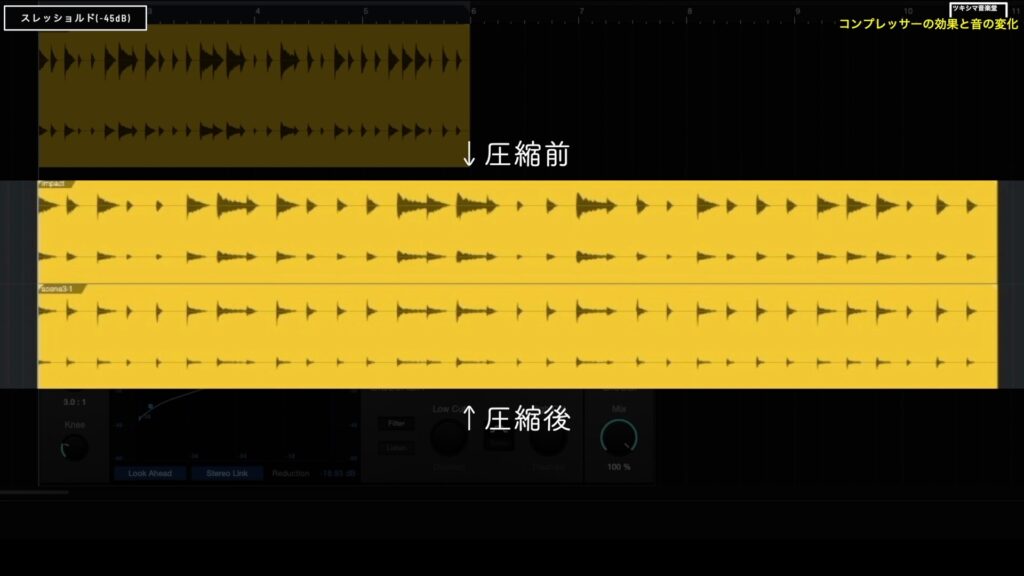

スレッショルド(-45dB)

次はさらに「スレッショルド」を下げて「-45dB」にしました。グラフの右側の部分も先程よりさらに低くなりました。

この状態で音を再生してみたいと思います。

動画チャプター「06:01 スレッショルド(-45dB)」より視聴できます。

「ゲインリダクションメーター」の表示が「-18.93dB」になり、かなりコンプレッションされています。

コンプレッサーは、強くかけすぎると音が歪んできて嫌な感じの音になってくるのですが、今回用意した音に関しては、このくらいが音量差が少なくなり、聴きやすくなった感じがします。要因として、強く掛けても「Studio One」のコンプレッサーが、「優秀」ということもあると思います。

アコースティックギターに強くコンプレッサーを掛けた例

ここでサンプルとして、アコースティックギターに強くコンプレッサーを掛けた場合の音を聴いています。

動画チャプター「07:30 スレッショルド(-45dB)」より視聴できます。

コンプをさらに強く掛けてみる

もっと強い変化をさせてみたいので、スレッショルドは「-45dB」のままですが、「アタック」「リリース」「レシオ」「ニー」の設定を変更してみました。

動画チャプター「08:01 コンプをさらに強く掛けてみる」より視聴できます。

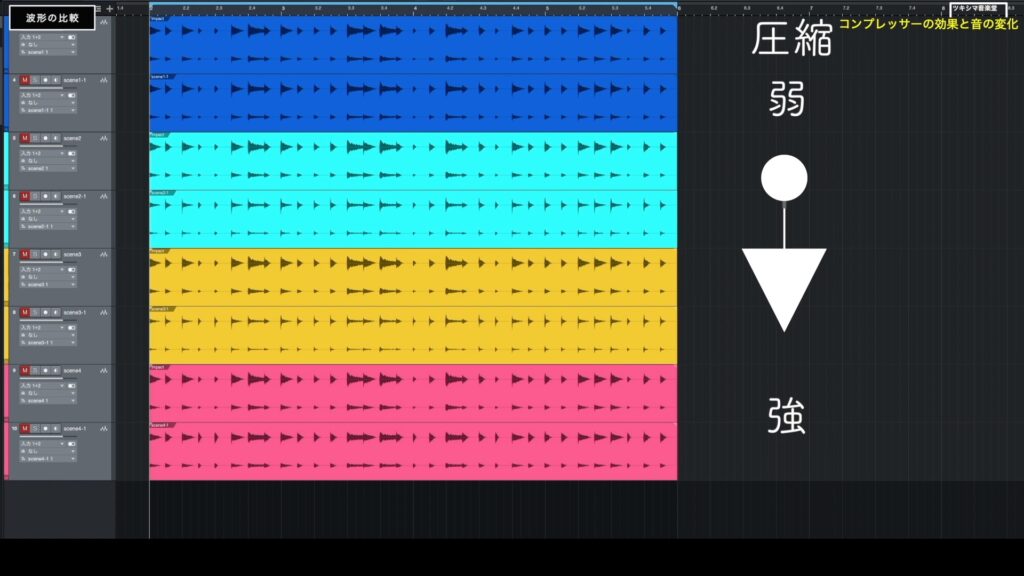

波形の比較

検証した4つの波形を並べてみると、音の変化が視覚的にも確認できます。かなり大袈裟なセッティングもしてみましたが、これらの比較でコンプレッサーによる音の変化と効果を体験できたのではないかと思います。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

「コンプレッサーを掛けていないように掛ける」というのが理想のテクニックだと私は考えていますが、逆に「表現として強く掛ける」というケースもあります。

そしてコンプレッサーというエフェクトは、強く掛けた場合は別として、音の変化が分かり辛く、使いこなすには経験と慣れが必要です。正直に言って、私も毎回手探りで設定をしています。

またひとくくりにコンプレッサーといっても、ビンテージ系のものもあり、さらにその中にもタイプの違いが存在して、とにかく奥が深いエフェクターです。

ツキシマ音楽堂では、以前に【プリセットを利用して「3ステップ」でコンプレッサーを掛ける方法】という動画も公開しています。こちら合わせて観て頂くとよりコンプレッサーの理解が深まると思います。↓

次回予告

次回の音楽堂では、コンプレッサーというエフェクターの基本的なパラメーターの役割と操作方法についてみていきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。