ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

前回まで、Focusrite社がリリースしているプラグインのRed2と3をレビューしました。↓

今回からは、PluginAlliance社がリリースしているFocusriteのスタジオコンソールプラグイン「bx_console Focusrite SC」を2回に分けてレビューしていきたいと思います。第一回目はダイナミクス編で、第二回目はイコライザー編です。

ツキシマ

それでは、bx_console Focusrite SCの概要からみていきたいと思います。

bx_console Focusrite SCの概要

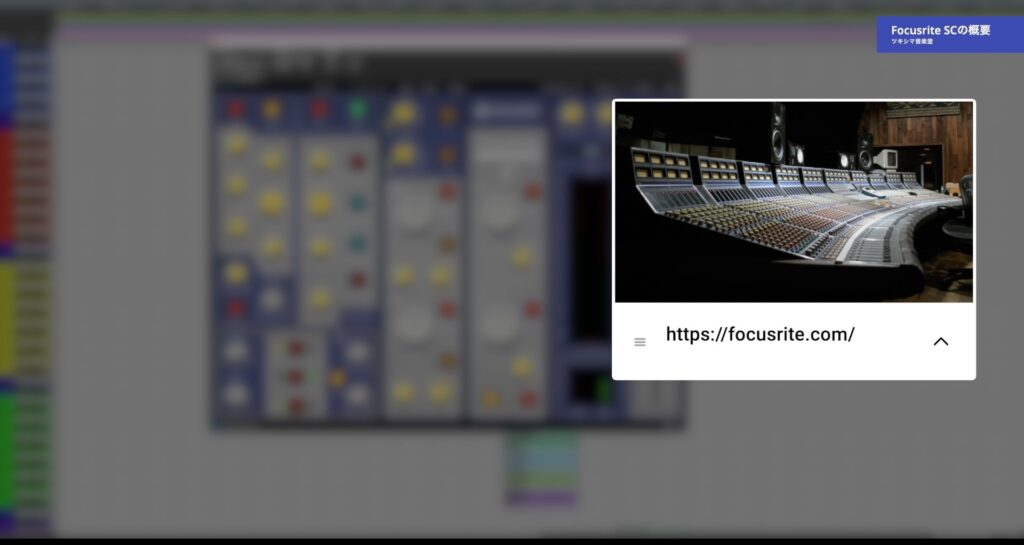

bx_console Focusrite SCは、スタジオコンソール(Focusrite Studio Console)をエミュレートしたプラグインです。

コンソールのチャンネルの中には、「コンプレッサー/ゲート/ディエッサー/エキサイター/イコライザー」が装備されています。

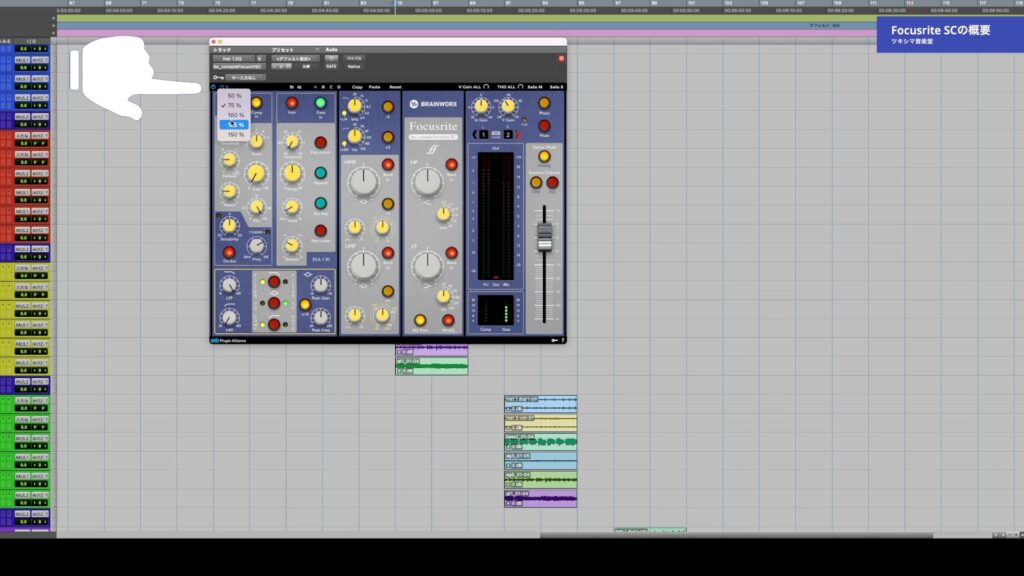

またこのプラグインは、パソコンの画面に表示させるととても大きいですが、左上の100%のところをクリックすると、表示サイズを変更可能です。

そしてこのプラグインはPluginalliance社が販売しているので、このプラグイン単体で購入することが可能です。

また最近ではオーディオインターフェイスなどを購入すると、このプラグインが付属している場合もあります。私が購入したScarlett Soloにも購入特典でバンドルソフトとして入っていました。↓

ツキシマ

次は、ダイナミクスセクションの各エフェクターをみていきたいと思います。

ダイナミクスセクションのエフェクター

コンプレッサー

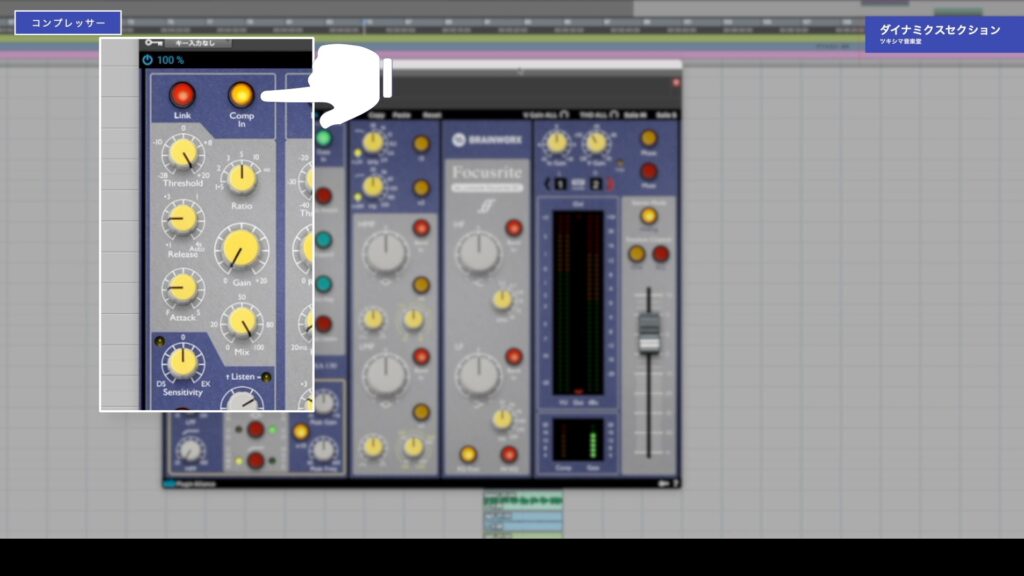

プラグインの1番左側にコンプレッサーがあります。Red3と同じVCAタイプ(電圧で音量を制御)です。

Comp inボタンを押して点灯させるとコンプレッサーが有効になります。

Linkボタンはステレオ音源のLとRをリンクさせるボタンで、オンにするとLとRのチャンネルに同じようにコンプレッサーが掛かります。

モノラルのトラックにこのプラグインを挿入した場合は、Linkボタンは無くなります。

その他のパラメーターは、一般的なコンプレッサーと同様のものが用意されています。「スレッショルド・レシオ・リリース・ゲイン・アタック・ミックス」です。

レシオの動きをプラグインドクターで確認してみると、下画像のような感じになります。

ゲインリダクションメーターは、プラグインの右下の方に用意されていますので、圧縮量の確認が可能です。

ちなみにbx_console Focusrite SCをトラックに挿入すると、下画像のようなアナログノイズが加えられます。そしてV-Gainというツマミで、ノイズの量を調節することが出来ます。

ディエッサー/エキサイター

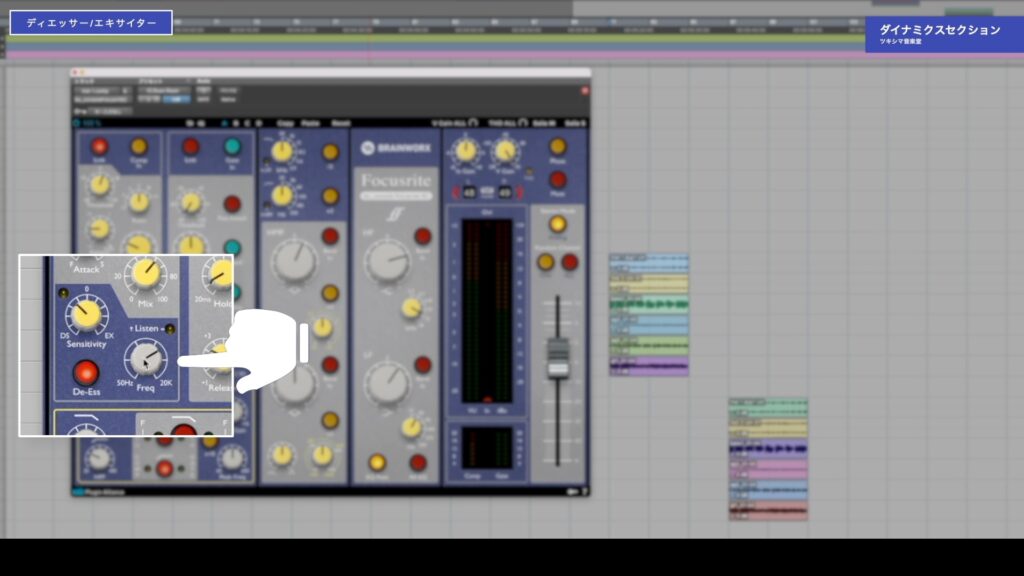

コンプレッサー下の青い部分は、ディエッサーとエキサイターです。赤いDe-Essボタンを押すと有効になります。

Sensitivityツマミを左側に回すとディエッサー(DS)、右側に回すとエキサイター(EX)になります。またツマミの回し具合によって、エフェクターが掛かる比率を調節できます。

Freqツマミは、ディエッサー/エキサイターが効く周波数を決めます。50Hzから20kHzで設定できます。

そしてListenと書いてあるところのインジケーターをクリックすることで、エフェクターの効果を確認することが出来ます。

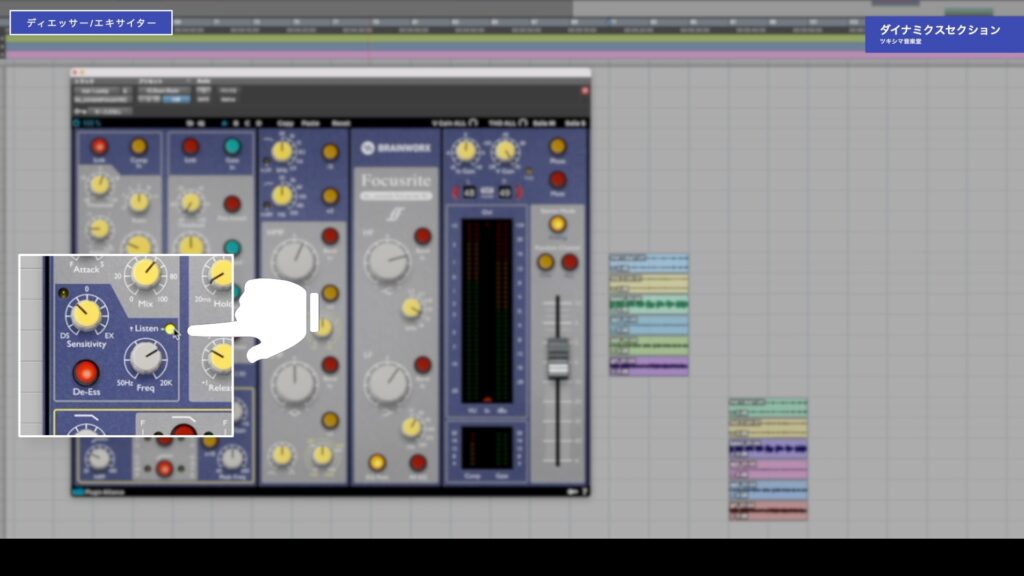

ここでドラムトラックにディエッサーを掛けてみて、Listenボタンを有効にした場合を聴いてみたいと思います。5kHzに30%の割合でディエッサーが掛かるように設定しています。

動画チャプター「01:33 ダイナミクスセクションのエフェクター」内の「03:49」付近よりディエッサーをかけた場合のドラムトラックの音を視聴できます。

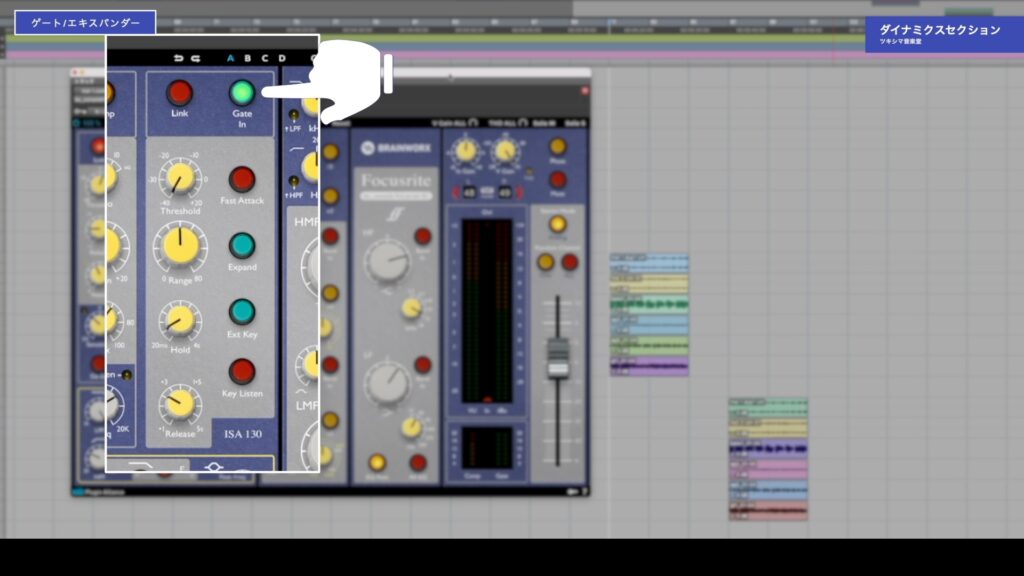

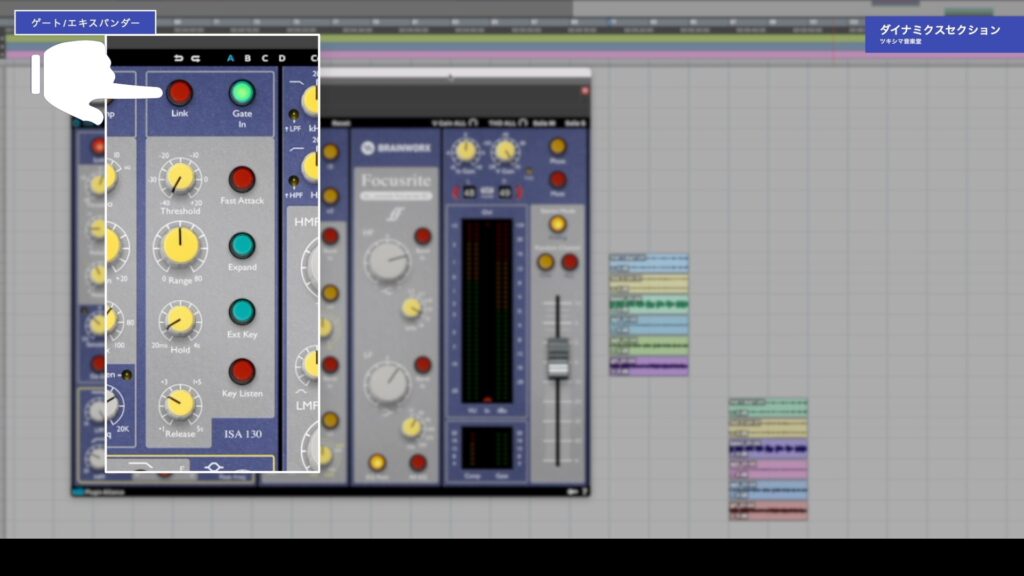

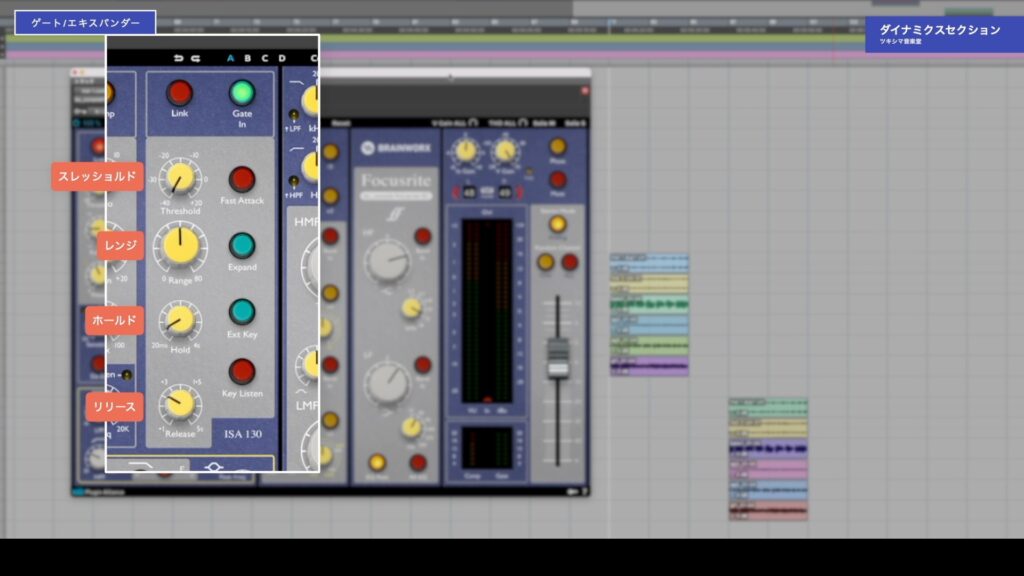

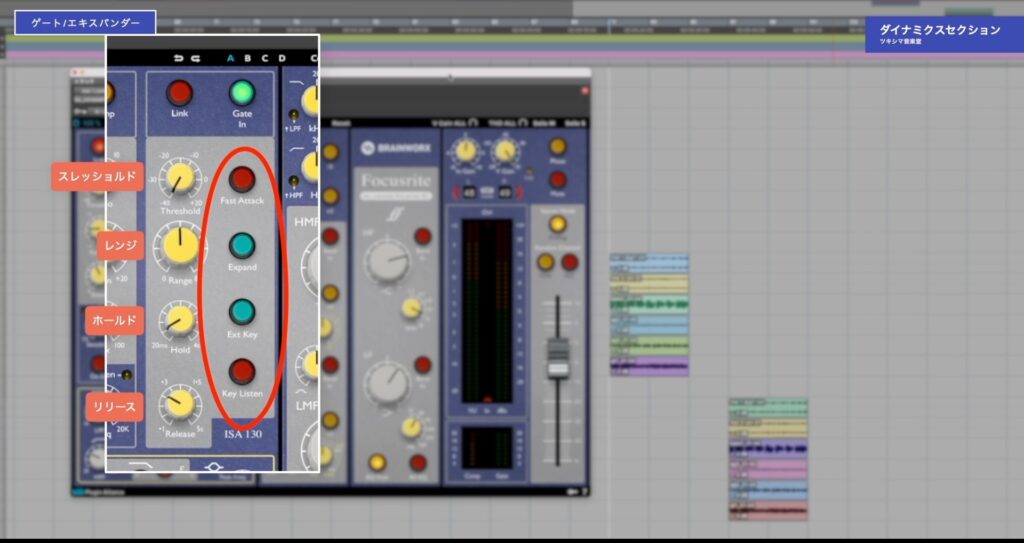

ゲート/エキスパンダー

コンプレッサーの右隣りが、ゲート/エキスパンダーです。Gate Inボタンを押すとゲートが有効になります。

Linkボタンを押すと、コンプレッサーと同様にLとRがリンクします。

パラメーターは一般的なゲートと同じです。「スレッショルド・レンジ・ホールド・リリース」というパラメーターがあります。

右側のボタンは、必要な時に使用します。

ダイナミックフィルター

コンプレッサーの下にあるのは、ダイナミックフィルターです。このセクションのツマミを操作することで、ハイパス・ローパスフィルターと、ピークフィルターを掛けることが出来ます。左側のツマミが、ハイパスとローパスフィルターです。右側がピークフィルターのゲインと、適用させる周波数を操作するツマミです。

このセクションの操作はデリケートで難しいと思いますので、他のプラグインを後段に挿入して代用しても良いと思います。

ツキシマ

ダイナミクスセクションの使い方は、以上になります。

コンプレッサーを音源に掛けてみる

音源に掛けてみる

楽器の音源をいくつか用意しましたので、Focusrite SCのコンプレッサーセクションを使用して音源に掛けてみたいと思います。またこのプラグインにはプリセットが幾つか用意されていますので、今回はそれらを使用して、4から8dBほど圧縮する設定にしてみました。バイパスと聴き比べてみたいと思います。

動画チャプター「05:15 コンプレッサーを音源に掛けてみる」内にて、バイパス音とFocusrite SCを掛けた音を視聴比較することが可能です。

- ドラム

- ベース

- アコースティックギター

- エレキギター

- ミックストラック

結果の考察

Focusrite SCは、どの音源に掛けてみてもクリアに圧縮される印象を受けました。ドラムの場合は、無理なくキックやスネアの存在感が増しています。そしてFocusrite SCは、VCAタイプのコンプレッサーです。バストラックやマスタートラックに向いていたりしますので、ドラムをまとめた音源にも相性が良いと思います。

また、アコースティックギターには少々効果が強いようです。アコースティックギターのトラックに設定を調節していた時に、8dBくらいまで圧縮してしまうと、うねったような音に変化してしまい、私は好みではありませんでしたので、4から5dBくらいの圧縮に留めました。そしてエレキベースなどにはFocusrite SCのコンプレッサーを強く掛けても、良い印象を私は受けました。

- どの音源もクリアに圧縮される印象

- ドラムトラックでは、キックやスネアの存在感が増す

- バスやミックストラックにおすすめ

- アコースティックギターは軽めの設定が良い

- エレキベースなどは強めの設定でも良い

ツキシマ

結果の考察は、以上になります。

まとめと次回予告

まとめ

Focusrite SCをパッと見た感じは、ツマミやボタンが沢山あってとっつきにくい感じがしますが、落ち着いて一つ一つをよく見てみると基本的なものですので、操作方法はちゃんと理解できると思います。パラメーターの効果もしっかりしていますので、とても良いプラグインだと私は感じました。

次回予告

次回は、bx_console Focusrite SCのイコライザーをレビューしたいと思います。このプラグインのイコライザーの使い方や、実際に音源に掛けるとどのようになるのか考察します。また次回の動画やブログ記事も観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。