ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

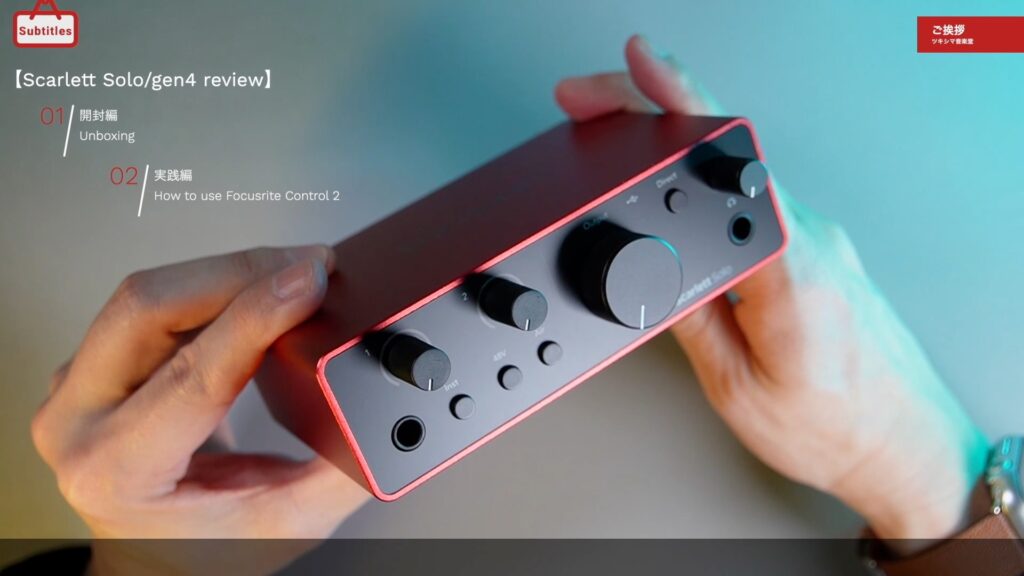

Focusriteのオーディオインターフェイス「Scarlett Solo」を購入しましたので、レビューをしていきたいと思います。今回は、開封して本体の特徴などをみていきます。詳しい使い方などの実践編は次回になります。

- 第1回目:開封編

- 第2回目:実践編

今回の目次は、「開封と内容物の確認、Scarlett Soloの主な特徴と概要、本体各部の確認、Scarlett Soloを購入した理由、まとめと次回予告」です。

ツキシマ

それでは、開封して内容物を確認していきたいと思います。

開封と内容物の確認

開封

外箱をカッターを使用して開けます。

オーディオインターフェイスのパッケージが出てきました。

かなりコンパクトなパッケージです。パッケージオモテ面です。

パッケージウラ面です。

パッケージを開封します。

オーディオインターフェイス本体を取り出します。かなりコンパクトです。

他の付属品も取り出していきます。

内容物を全て取り出せました。

内容物の確認

- オーディオインターフェイス本体

- ・USBケーブル(USB C to A)

- ・説明書類

ツキシマ

次はScarlett Soloの概要と主な特徴について、みていきたいと思います。

Scarlett Soloの概要と主な特徴

Focusriteのオーディオインターフェイスについて

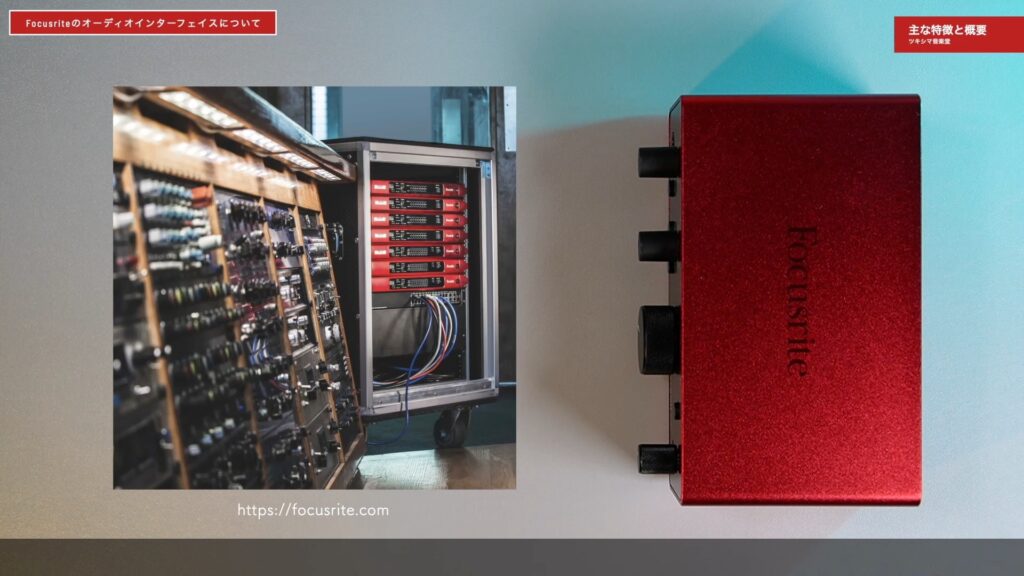

Focusriteという会社は、Rupert Neve氏によって創設された英国の音響機器メーカーです。一般ユーザーからレコーディングスタジオで使用されるようなプロ用機材まで、幅広くリリースしています。

そして、Focusriteのオーディオインターフェイスはモデルチェンジを繰り返して、今回で第4世代目になります。その度に、機能や音質がアップグレードされています。

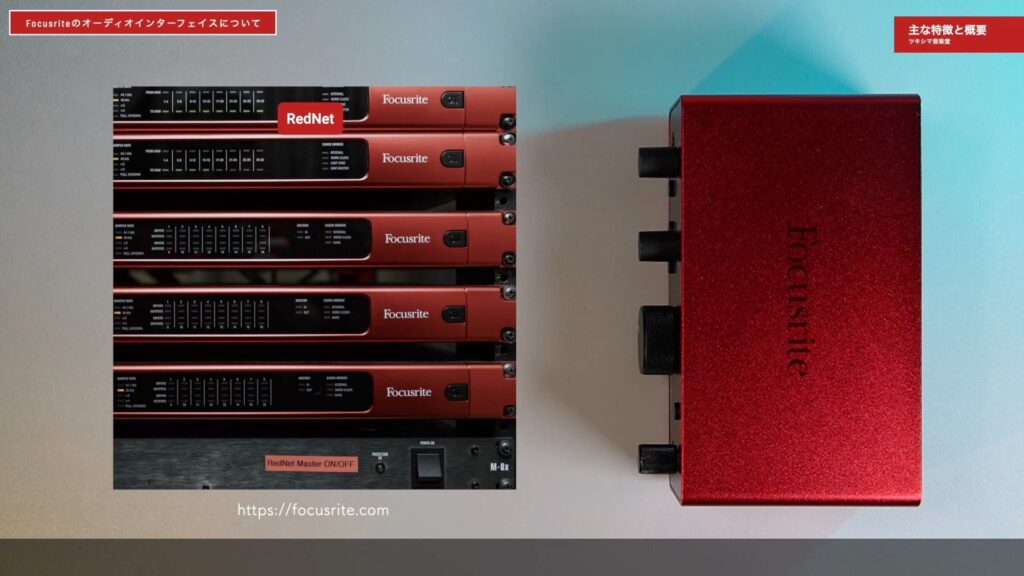

今回の第4世代モデルでは、Focusriteのフラッグシップインターフェイス「RedNet」と同じスタジオ品質のコンバーターを搭載しています。

また、Focusriteの代名詞でもあるISAマイクプリアンプのアナログ周波数特性をエミュレーションする「Air」機能が再設計されました。PresenceモードとHarmonic Driveモードを選択してスタジオコンソールで録音したようなサウンドを実現することが出来ます。

Scarlett Soloの主な特徴

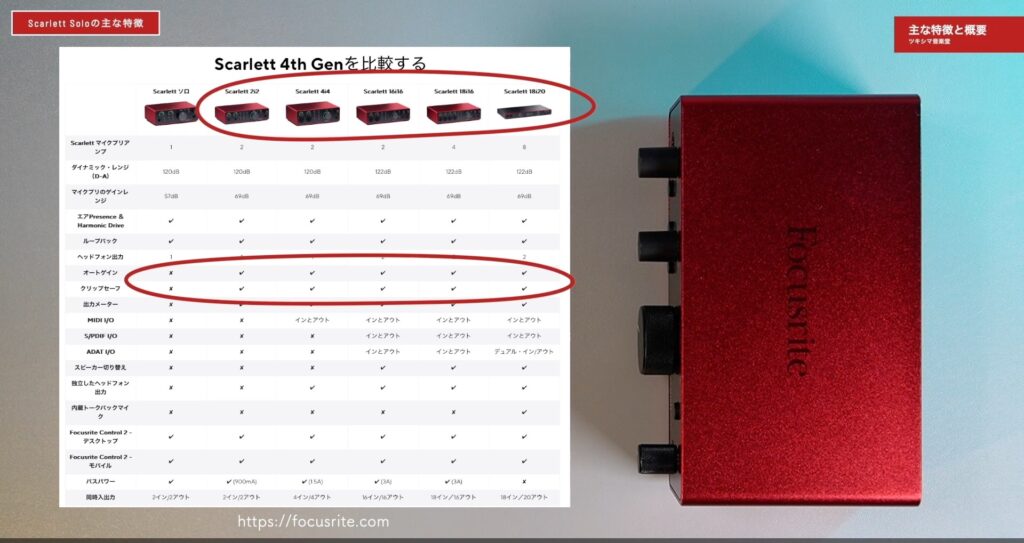

今回私が購入したScarlett Soloは、DTM用にリリースされているオーディオインターフェイスの中で、一番シンプルで小さいサイズのエントリーモデルになります。

私の使用目的は、自宅外でボーカルレコーディングをすることのみで、1チャンネルしか使用しません。そのため必要十分な機能と、コンパクトなサイズであるScarlett Soloを購入しました。

上位機種との違いは、入出力の数が少ないこと、オートゲイン機能が省かれていること、デジタルインアウト機能(ADAT/S/PDIF)が無いことが挙げられます。

オートゲインやクリップセーフという機能は、私はあっても使わないと思いますが、録音に慣れていない方の場合は、あると便利だと思います。そういう機能を使用したい場合は、もう少し上位の機種を選択することになります。

Scarlett Soloの場合、入力ゲインはクリップ(過大入力)しないように手動で調節する必要があります。

ツキシマ

次は、Scarlett Solo本体各部の確認をしていきたいと思います。

本体各部の確認

外観

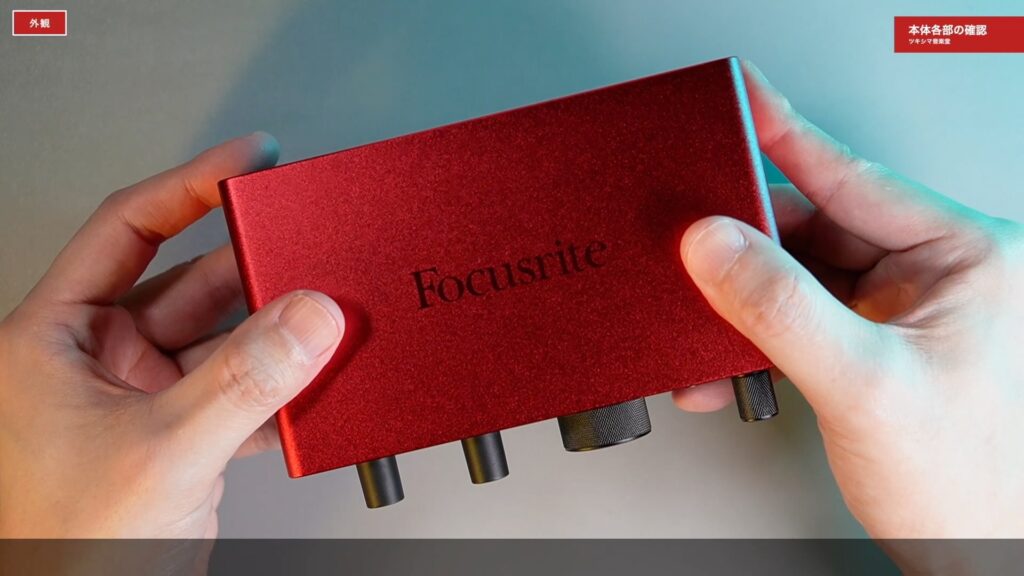

筐体の赤い部分は金属製で、とてもしっかりとしています。重さは「382g」で、サイズは「幅143mm x 奥行き96mm x 高さ46.5mm」です。とてもコンパクトです。

- サイズ:幅143mm x 奥行き96mm x 高さ46.5mm

- 重さ:382g

また大体のオーディオインターフェイスの入力端子は、コンボジャックと呼ばれる端子でマイクやラインケーブルに対応したものです。

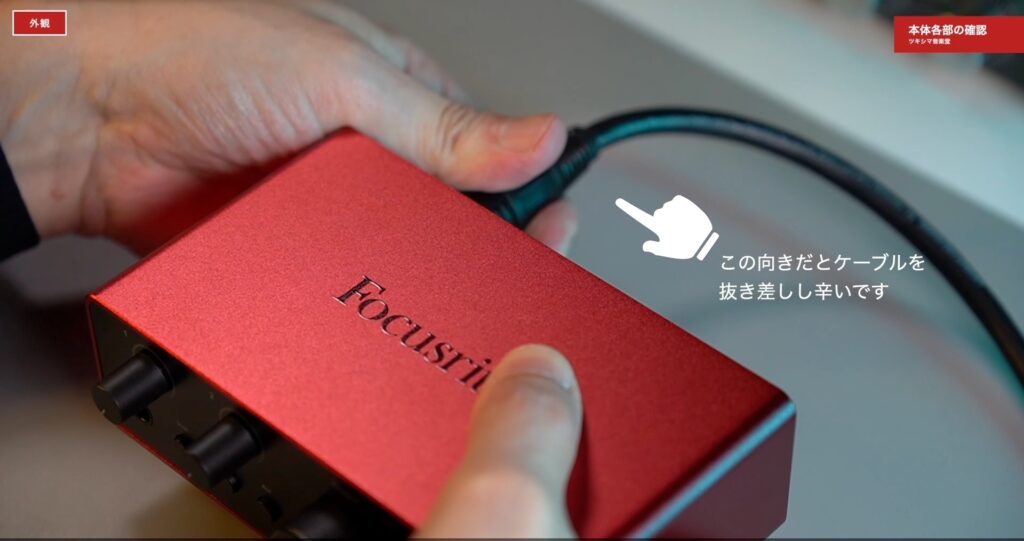

しかしこのScarlett Solo第4世代では、前面にライン用端子のTRS標準ジャック、背面にマイク用の端子が配置されています。

そのためマイクケーブルは、オーディオインターフェイスの背面側に挿すことになりますが、これはユーザーによって好みが分かれる部分だと思います。

マイクケーブルを常に挿しっぱなしで良いユーザーの場合は、本体の前面がスッキリして良いと思いますが、マイクを必要な時にだけ使用するユーザーの場合は、マイク端子が本体の背面にあると、ケーブルの抜き差しが煩わしいことも考えられます。

フロントパネル

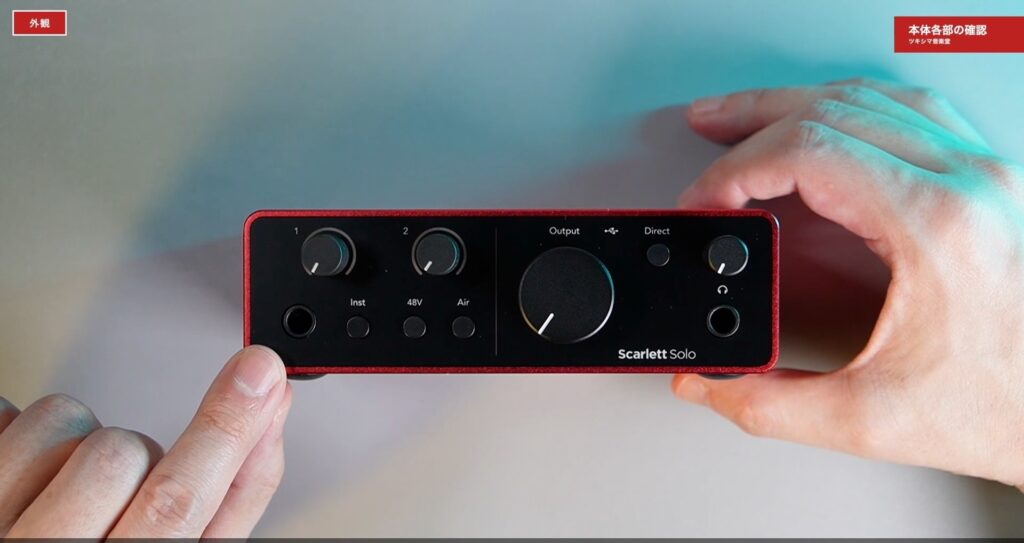

フロントパネルの左側は、入力セクションです。

入力セクションの上部は、入力1と入力2の入力レベルを操作するノブです。ノブは重くしっとりと動く感じです。

またノブの周りは、レベルメーターになっています。

左側下段は左から「標準ジャックの入力端子・Instボタン・ファンタム電源・Airボタン」です。Instボタンは、エレキギターなどを入力するときにオンにします。ファンタム電源は、コンデンサーマイクを使用するときにオンにします。

そしてAirボタンは、プリアンプのモードを「オフ・Presence・Harmonic Drive」の3つから選ぶことが出来ます。

フロントパネル右側は、出力セクションです。

Outputの大きなノブは、スピーカーの出力レベルコントロールです。スピーカーへの出力レベルを設定します。

Directボタンは、ダイレクトモニタリングのオンオフを切り替えるスイッチです。

一番右側にあるのがヘッドホン端子と、ヘッドホンへの出力レベルを調節するノブです。

背面パネル

背面パネルは左から、「USB端子・スピーカー出力・マイク入力端子」です。

ツキシマ

次は、Scarlett Soloを購入した理由についてみていきたいと思います。

Scarlett Soloを購入した理由

今回、オーディオインターフェイスを購入するにあたって他社製品と比較検討したポイントは、以下の5つです。

- 一番低価格モデル

- 堅牢性

- コンパクトさ

- 独立したヘッドホン出力

- ソフトウェアで操作できるか

以上のポイントで絞っていくと「UNIVERSAL AUDIO VOLT1」か「Scarlett Solo」のどちらかという感じになりました。

ただVOLT1は、5番に挙げた「Focusrite Control 2」のようなソフトウェアでの操作(マイク入力音とDAWからのオケ再生音のバランスを取りたい)が出来るのか不明でした。

また、VOLT1のビンテージ・マイク・プリアンプ・モードにはとても興味を惹かれましたが、私は出来るだけ味付けの無い音源そのままの音で録音したいと考えていますので、FocusriteのAir機能の方が良いのではないかと考えて「Scarlett Solo」の方を選びました。

第4世代のScarlett SoloはDTM用のオーディオインターフェイスとして、入出力が1系統あれば大丈夫というユーザーにとっては、充分な性能と機能を備えていると私は思います。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

オーディオインターフェイスに1番重要な機能は、最初から最後までしっかりと録音してくれる「安定性」だと私は考えています。パソコンとの接続が不安定で、録音途中で機器が落ちてしまったりすると非常に困ってしまいます。

今回私が購入したFocusriteのオーディオインターフェイスは第4世代目ということで、長い期間改良と進化を重ねてきた製品だと思います。ボーカルレコーディングをしていく上で、しっかりと機能を果たしてくれることを期待したいです。

そしてScarlettシリーズのオーディオインターフェイスは、DTM初心者にもオススメだと私は思います。

次回予告

次回は、パソコン上でScarlett Soloをコントロールするソフトウェアの「Focusrite Control 2」について、実際に画面を見ながらどんなことが出来るのか、操作方法も含めて詳しく見ていきたいと思います。

また、声やアコースティックギターの録音もしてみて、どのような感じになるのか検証してみたいと考えています。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。