ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は2025年9月19日に発売になる、ソニーの新しいモニターヘッドホンを先行体験レビューする機会を得ることが出来ました。ヘッドホンの名称は「MDR-M1」で、密閉型のモニターヘッドホンです。

「MDR-M1」の主な特徴を先にまとめると、以下のような項目が挙げられます。

- 広い帯域を再生可能な新しい専用設計のドライバーユニットを搭載

- 密閉型音響構造でレコーディングやミキシングに対応

- クリエイターと創り上げたサウンド

- 柔らかく厚手のイヤーパッド

- 着脱式ケーブル

- 交換可能なイヤーパッド

このブログ記事や動画では上記の特徴を、私のできる範囲でチェックしていきます。また私は普段、楽曲のレコーディングやミキシングを主に自宅のDTM環境で行っています。

その知識も活かして、いつも使用している赤帯(MDR-CD900ST)や青帯(MDR-7506)との比較もしてみたいと思います。

ツキシマ

それでは、パッケージを開封していきたいと思います。

開封と内容物の確認

開封

パッケージの正面には、ヘッドホン本体が印刷されています。

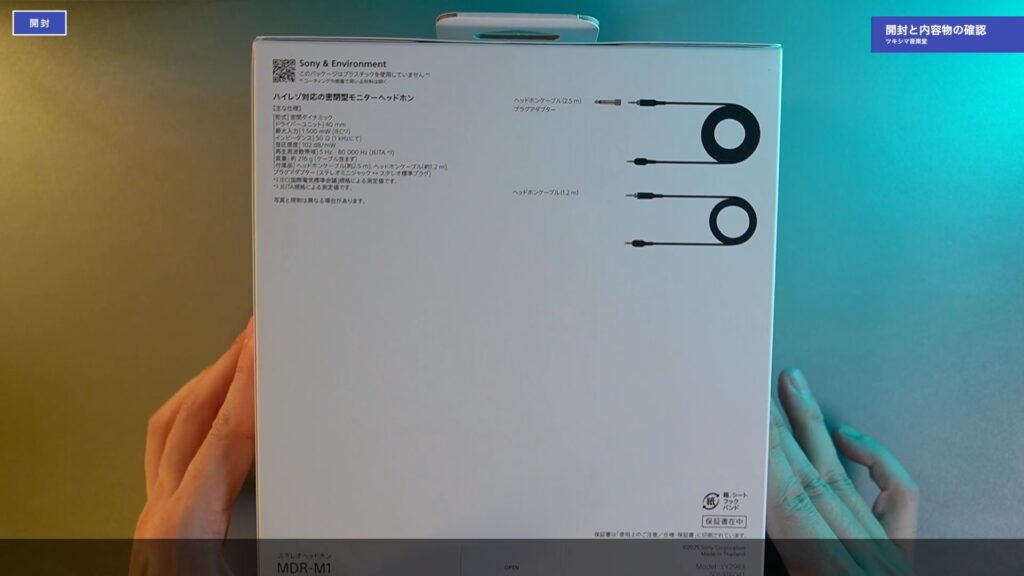

そしてパッケージ裏面の左上には主な仕様、右上には付属する2種類のケーブルと長さ、また右下には「保証書在中」と記載されております(仕様やケーブルは後で詳しくチェックします)。このモニターヘッドホンには、1年間の保証があります。

それでは開封していきます。

フワフワの紙に包まれています。

イヤーパッドのところには潰れないように、少し厚い紙が巻いてあります。

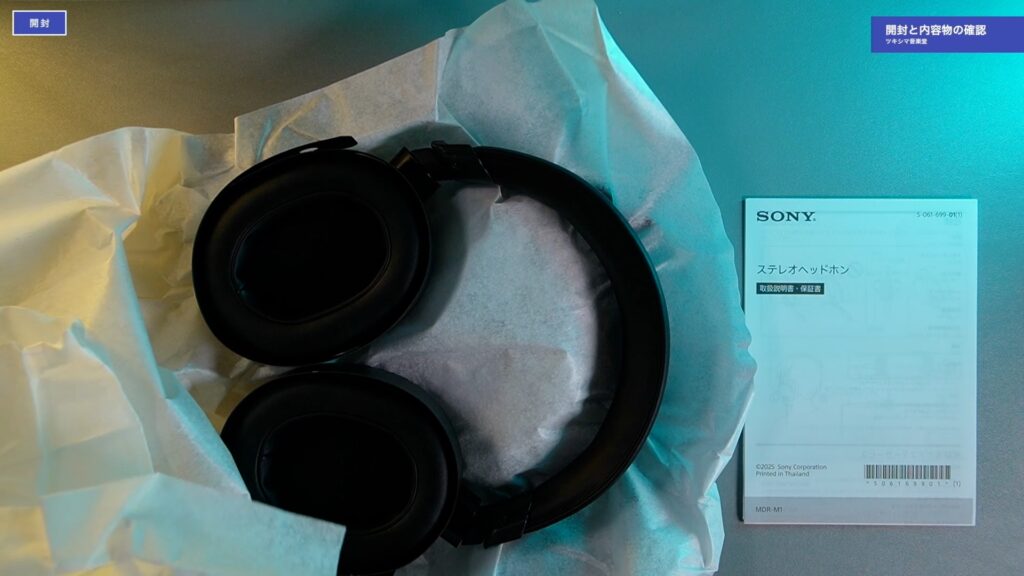

内容物を全て取り出すことが出来ました。

内容物の確認

- ヘッドホン本体

- 着脱式ケーブル(1.2m/3.5mmミニプラグ)

- 着脱式ケーブル(2.5m/3.5mmミニプラグ)

- 変換アダプター(3.5mm→6.35mm)

- 取扱説明書・保証書

ツキシマ

次は、ヘッドホン各部と主な仕様についてみていきたいと思います。

ヘッドホン各部の特徴と主な仕様

ハウジング

「MDR-M1」のハウジングには青いステッカーが貼られていますので、パッと見た感じは青帯とそっくりです。ただ近くで見てみると、帯のサイズや色味、フォントは違うものです。

またハウジングのサイズは、青帯と比べると「MDR-M1」の方が一回り大きいです。「MDR-M1」は直径「約6.2cm」で、青帯の直径は「約5.8cm」です。

そして「MDR-M1」は密閉型のヘッドホンですので、ハウジング部分に穴が空いていることはなく、閉じられているデザインです。

ちなみに開放型ヘッドホンである「MDR-MV1」はハウジングに穴が空いていて、あえて外に音が漏れるような構造をしています。

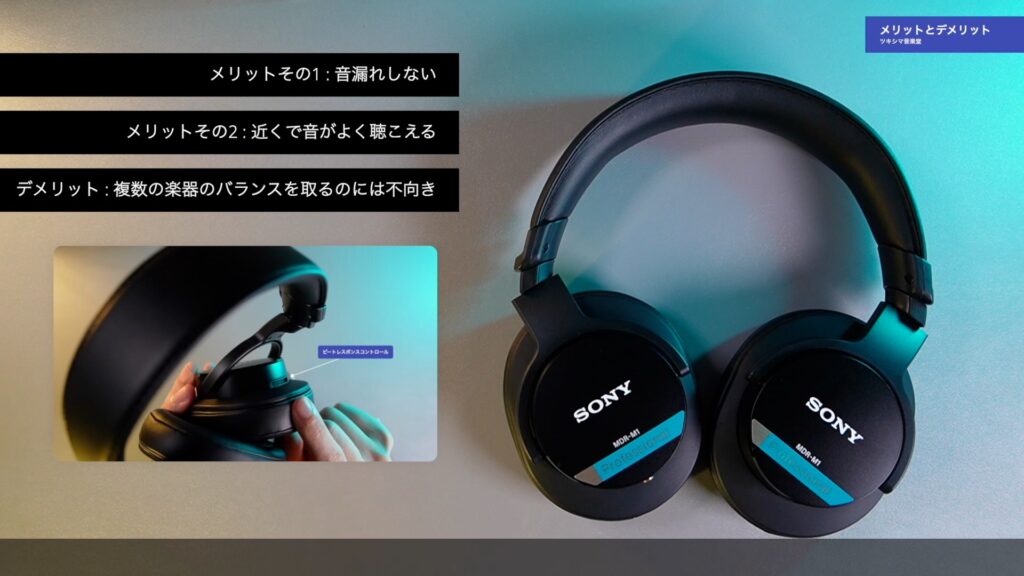

そして「MDR-M1」のハウジングには、「ビートレスポンスコントロール」というポート(通気孔)が設けられています(下画像参照)。このポートが低域における通気抵抗をコントロールして振動板の動作を最適化し、リズムを正確に再現してくれるようです。リズム感がはっきりするのは重要なことですので、ありがたい機能だと思います。

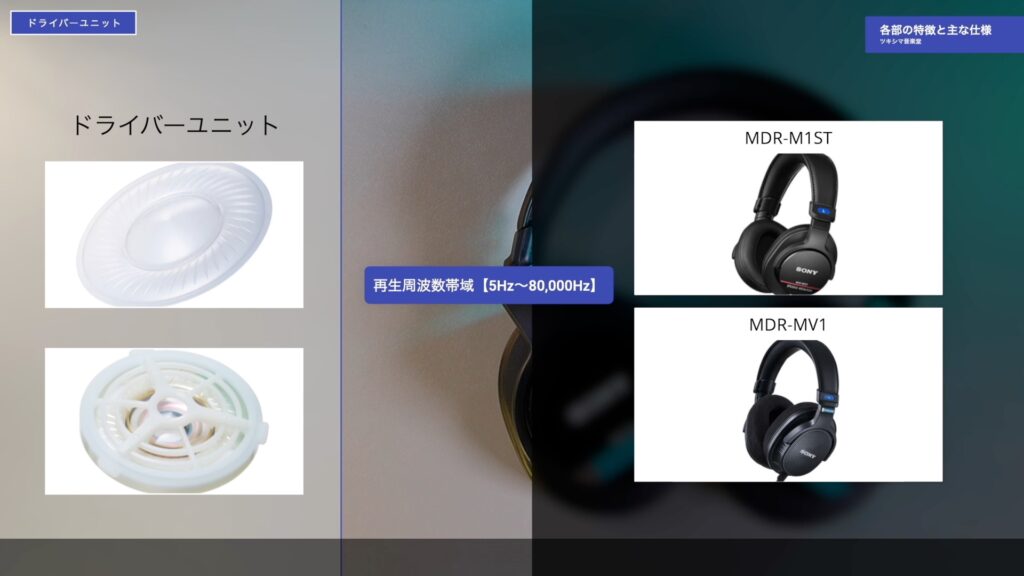

ドライバーユニット

「MDR-M1」は、このヘッドホン専用開発のドライバーユニットを搭載しています。振動板は低音を再生するための柔らかさと、高音を再生する硬さを兼ね備えているようです。

そして「MDR-M1」の再生周波数帯域は、「5Hz〜80,000Hz」です。「MDR-M1ST」や「MDR-MV1」と同じだけの再生周波数帯域が備わっています。

一般的に人間の耳が聴き取れる周波数の範囲が「20Hz〜20,000Hz」と言われていますので、「MDR-M1」はそれを大きく超える音を再生することになります。ちなみに赤帯の再生周波数範囲は「5Hz〜30,000Hz」で、青帯の再生周波数範囲は「5Hz〜20,000Hz」です。これは人間の聴き取れる、必要充分な範囲内の周波数です。

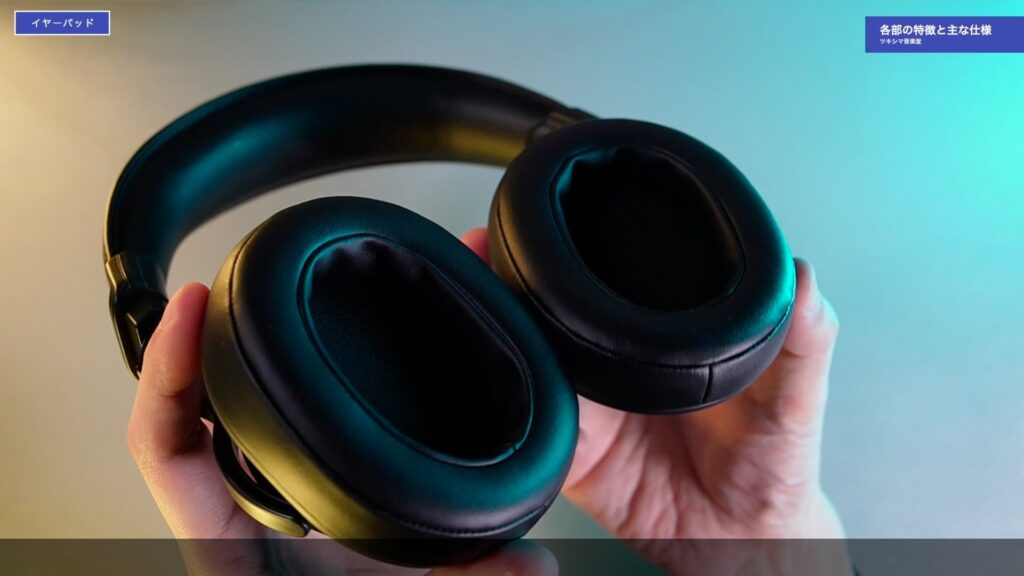

イヤーパッド

イヤーパッドの素材は、低反発ウレタンフォームです。耳へのフィット感や長時間のレコーディング・ミキシング作業でも快適な装着感を実現するために、厚くて柔らかい形状をしています。

そして厚みに関してはもう1つ理由があります。それは楽曲の音を俯瞰して聴くために、音源と耳との距離を取れるように厚みを設けているそうです。

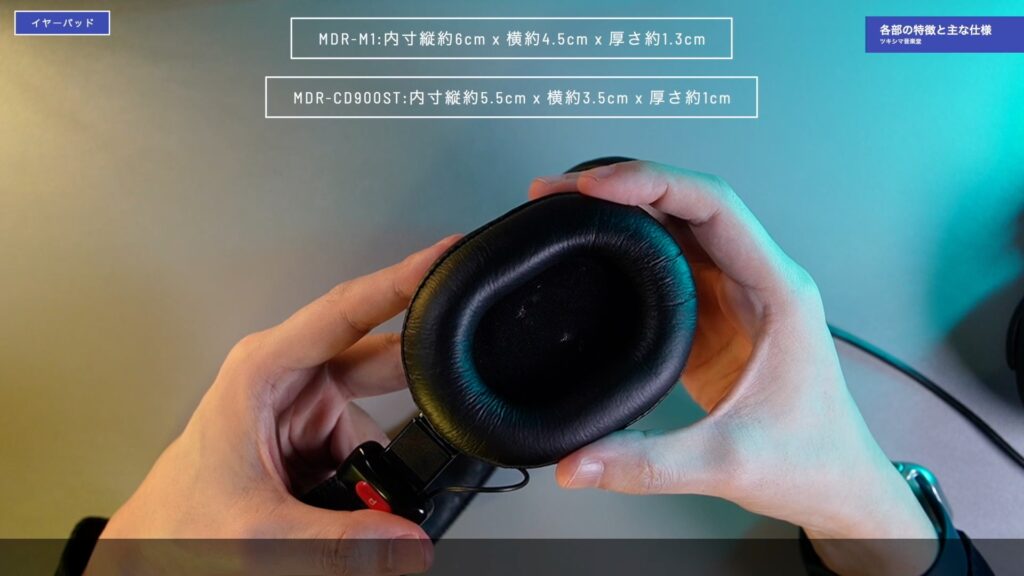

イヤーパッドのサイズは、外寸「縦約9.5cm x 横約8cm x 厚さ約2.4cm」です。内寸(内側の輪っかのサイズ)は、「縦約6cm x 横約4.5cm x 厚さ約1.3cm」です。実際に装着してみるとイヤーパットの程よい質感とクッションが、耳全体をふわっと包む感じで心地良いです。

ちなみに赤帯や青帯の場合は、イヤーパッドの内寸が「縦約5.5cm x 横約3.5cm x 厚さ約1cm」です。「MDR-M1」と比べると内寸が狭いことにより、耳の上部と下部が押しつぶされるような感じになります。長時間使用していると耳が痛くなります。さらに私は眼鏡を使用していますので、より辛いです。

「MDR-M1」のイヤーパッドの付け心地を比較して考えた時点で、この「MDR-M1」を購入する価値があると私は思いました。

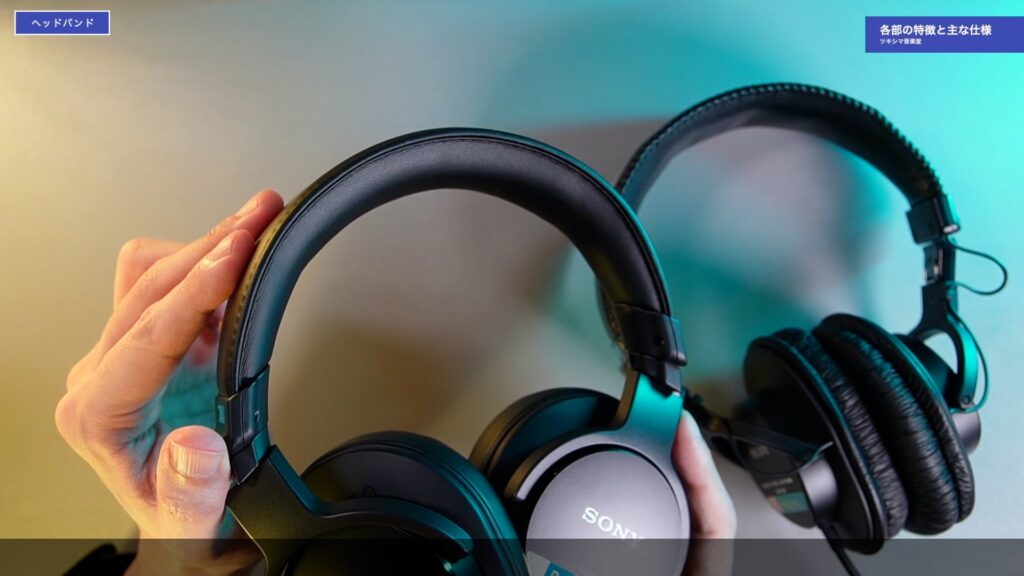

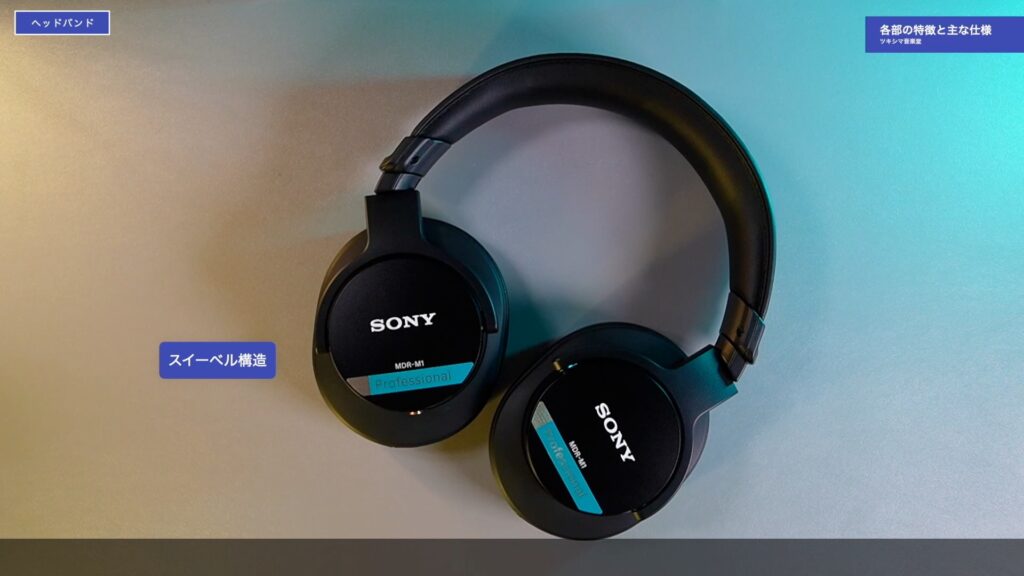

ヘッドバンド

ヘッドバンドの幅は、頂点の部分で「約4.4cm」です。青帯は「約5cm」ありますので、比べてみると「約6mm」程細いです。

ヘッドバンドの長さは「約24cm」です。

そして頭と触れる部分のクッションは、柔らかくて厚みのあるものが装備されています。厚みは「約2cm」ほどあります。

青帯は「約6mm」くらいの薄いクッションで、装着すると「ヘッドバンドが頭に当たっている」という感じですが、「MDR-M1」の方は「ふわッと乗っている」という感覚です。

そしてヘッドバンドの長さを調節するスライダーは、クリック感があるもので「10段階」に設定できます。1目盛が「約4mm」ですので、目盛を最大の「10」にすると片側で「約4cm」伸びることになります。

ヘッドバンドの伸縮は青帯や赤帯と同じような機構ではありますが、比較してみると造りとなめらかさは「MDR-M1」の方が全然良いです。

ヘッドホン全体で長さを見ると、ヘッドバンドの目盛が「0(最小)」の時は「約20cm」で、目盛が最大の時は「約22cm」です。

また「MDR-M1」はハウジング部分を90度曲げることが出来る「スイーベル構造」というものが採用されています。これはヘッドホンの厚みを減らすことが出来ますので、収納時に効率的です。

他にヘッドバンドの良い部分を挙げると、赤帯や青帯の場合はハウジング部分上部に細いケーブルが露出していますが、「MDR-M1」は露出していません。これは断線のリスクが少なくて安心感があります。

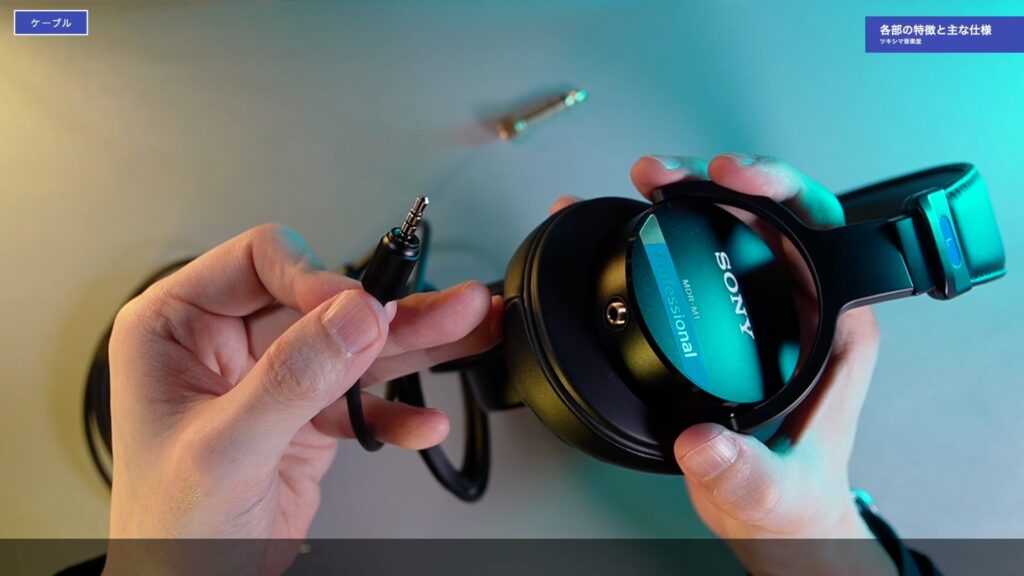

ケーブル

ケーブルは着脱可能タイプです。

左側のハウジング部分にセットしますが、ネジ式のロック機構になっていますので、間違えて引っ掛けてしまっても、ケーブルが抜けてしまうことはありません。

そしてコネクターの接触が悪くなったり断線してしまった場合も、簡単に新しいケーブルに交換できます。

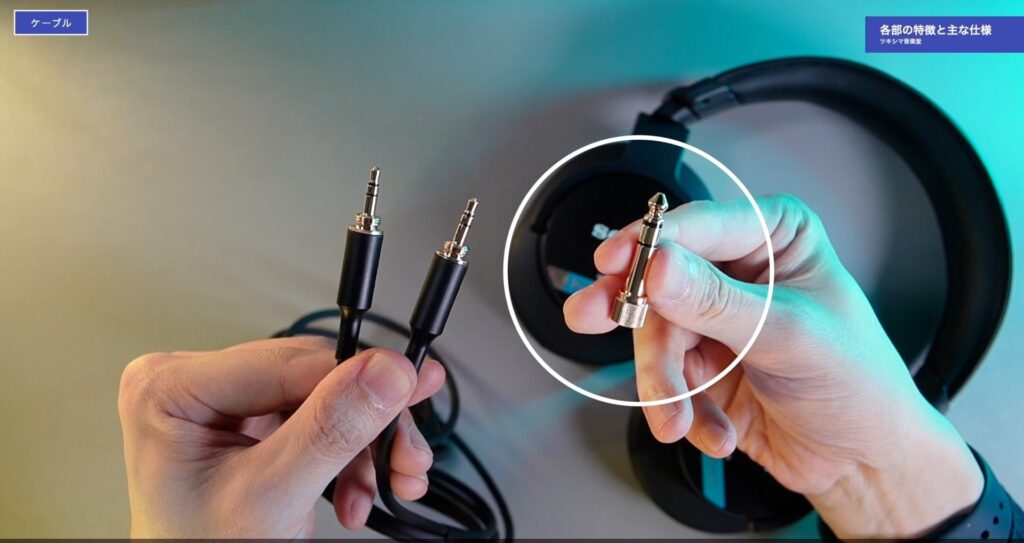

また音響機器に接続する側のコネクターは3.5mmステレオミニプラグですが、6.3mm標準プラグへの変換アダプターが付属します。

ケーブルのコネクター部分も、Sonyと刻印された簡単に断線しないようなしっかりとしたものが装備されている印象です。赤帯のコネクターと比べると、だいぶ安心感があります。

また「MDR-M1」は2.5mと1.2mの長さの違う2本のケーブルが付属します。使用環境に合わせて長さの違うケーブルを選択すると良いと思います。

私のDTM用のデスクでは、1.2mが丁度良い長さでした。

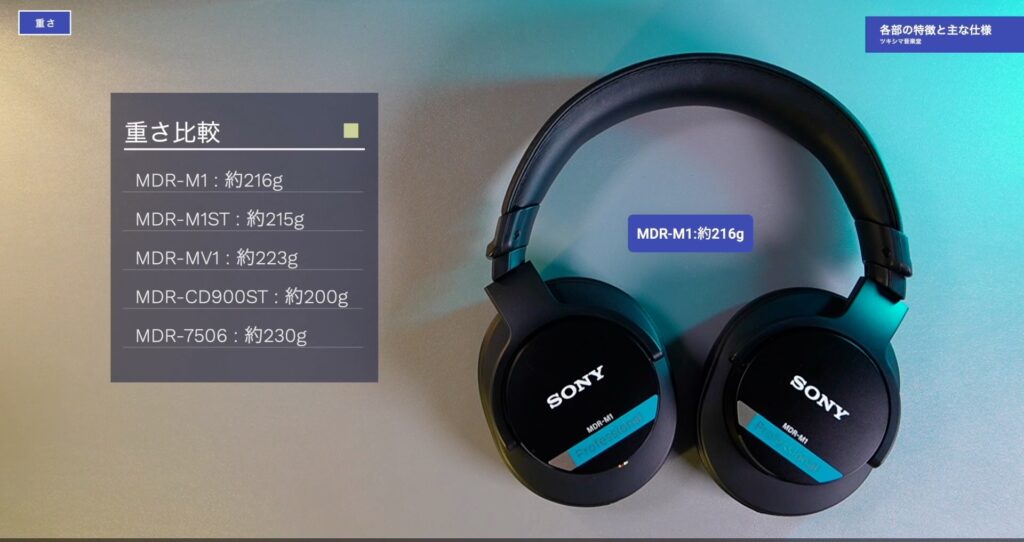

重さ

「MDR-M1」の重さは「約216g」です。ハウジングやヘッドバンドが大きくしっかりしている割には、青帯などとほとんど変わらない重さです。実際に装着してみても重さは気になりませんでした。

- MDR-M1:約216g

- MDR-M1ST:約215g

- MDR-MV1:約223g

- MDR-CD900ST:約200g

- MDR-7506:約230g

MDR-M1の特徴まとめ

- 専用設計ドライバーユニットで超広帯域再生

- 密閉型音響構造

- ビートレスポンスコントロール

- クリエイターとの共創

- 柔らかく厚手のイヤーパッド

- 着脱式ケーブル

- 交換しやすいイヤーパッド

- 収納しやすいスイーベル構造

仕様まとめ

- 型式:密閉ダイナミック

- ドライバーユニット:40mm

- 最大入力:1500mW (IEC)

- インピーダンス:50Ω(1kHzにて)

- 感度:102dB/mW

- 再生周波数帯域:5Hz – 80,000Hz (JEITA)

- コード長:約1.2m/2.5m 着脱式

- 質量:約216g(ケーブル含まず)

ツキシマ

次は、密閉型ヘッドホンのメリットとデメリットについてみていきたいと思います。

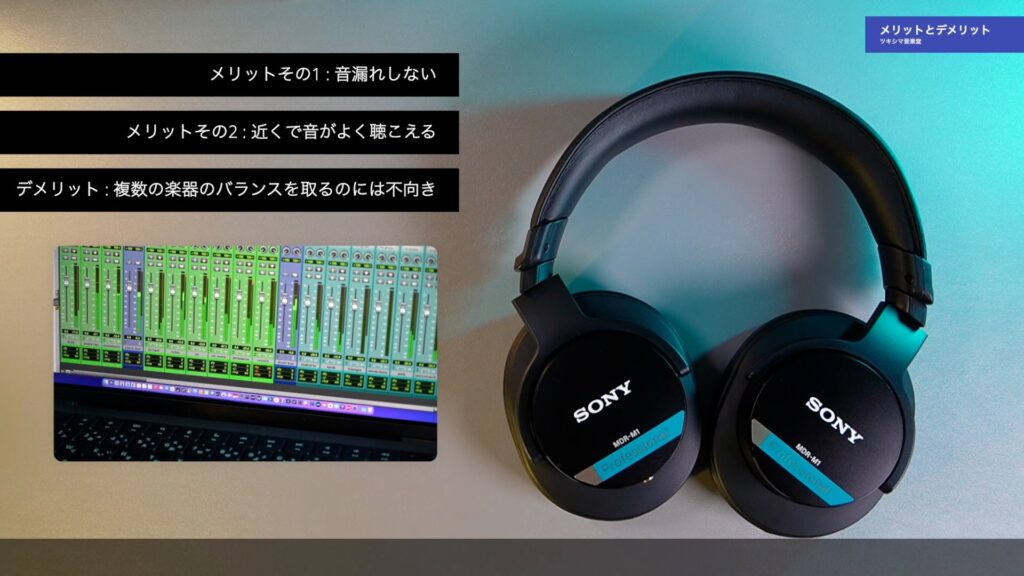

密閉型ヘッドホンのメリットとデメリット

メリット

密閉型ヘッドホンの1つ目のメリットは、完全ではありませんが「ほとんど音漏れしない」ことです。そのためレコーディングをするときに重宝します。例えばボーカルを録音するときにモニター用にオケを流しますが、そのオケの音がヘッドホンから漏れてしまうと、近くにセットしてあるマイクが拾ってしまいます。そういった時に密閉型ヘッドホンが活躍します。

2つ目のメリットは、楽曲をミキシングするときに1つの楽器だけの音をよく聴いてイコライザーやコンプレッサーを掛けたいときなどに密閉型ヘッドホンを使用すると、「音を整えやすい」と私は考えています。音が近いためです。ただこれは私の好みですので、「開放型ヘッドホンの方がやり易い」と感じる方もいると思います。

デメリット

そしてデメリットは、ハウジングが密閉されていてドライバーから音がダイレクトに耳に伝わるために、「低音がこもりがちになる」点です。そのため楽曲のミキシング時に、たくさん音を鳴らして全体のバランスを取りたいときなどは不向きな傾向があります。実際に私もミキシングしていてそのように感じます。

ただ「MDR-M1」は、「ビートレスポンスコントロール」というポートが設けられていて、リズムを正確に再現する機構があります。楽曲のミキシングにおいて、低音の分離感はとても重要なものになりますので、これは期待したい機能だと思います。

そして「MDR-M1」は、様々なクリエイターと綿密なコミュニケーションを取り開発されているヘッドホンですので、とても良いものだと私は感じています。このあと実際に試してレビューしていくのが楽しみです。

- ほとんど音漏れしない

- 音が近いためイコライザーやコンプレッサーが使い易い

- 音がダイレクトに伝わるために低音がこもりがち

ツキシマ

次は、音漏れのチェックをしていきたいと思います。

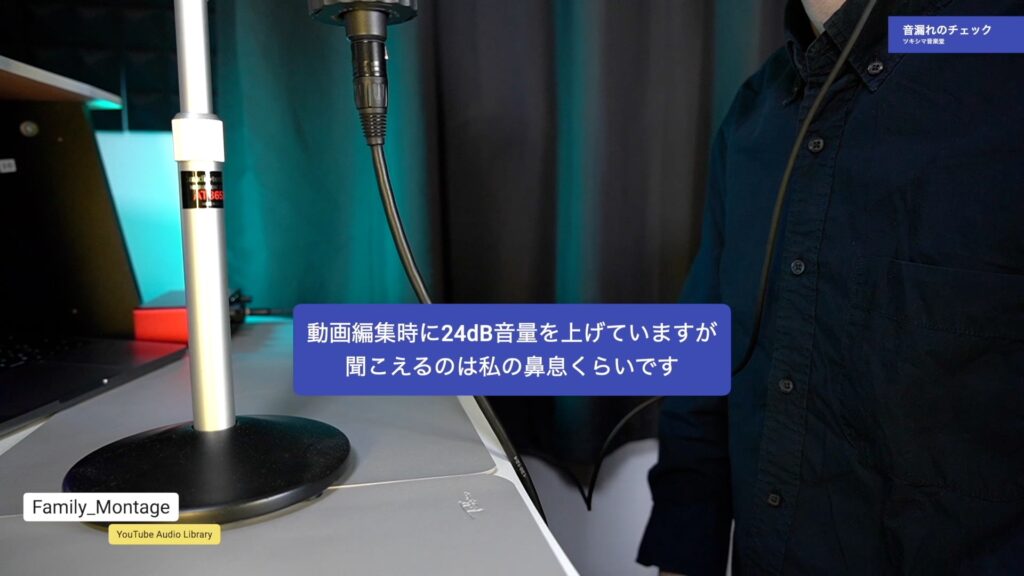

音漏れのチェック

ボーカル録音を想定して、私の口の近くにコンデンサーマイクを設置しました。音楽を再生して「MDR-M1」からどのくらい音が漏れるのか確認してみたいと思います。

動画チャプター「11:48 音漏れのチェック」内にて視聴可能です。

結構大きな音で音楽を再生しましたが、音漏れはかなり防げていると思いました。

ツキシマ

次は、空気録音をしていきたいと思います。

空気録音

「MDR-M1」から出る音をバイノーラル録音して、他のヘッドホンと比較もしてみたいと思います。ただこれは私の自室で行う簡易的なもので、完璧な収録方法ではありません。参考程度に留めておいてください。

動画チャプター「12:23 空気録音」内にて視聴可能です。

- MDR-M1

- MDR-7506

- MDR-CD900ST

ツキシマ

次は、「MDR-M1」を楽曲ミキシングに使用してみた感想をみていきたいと思います。

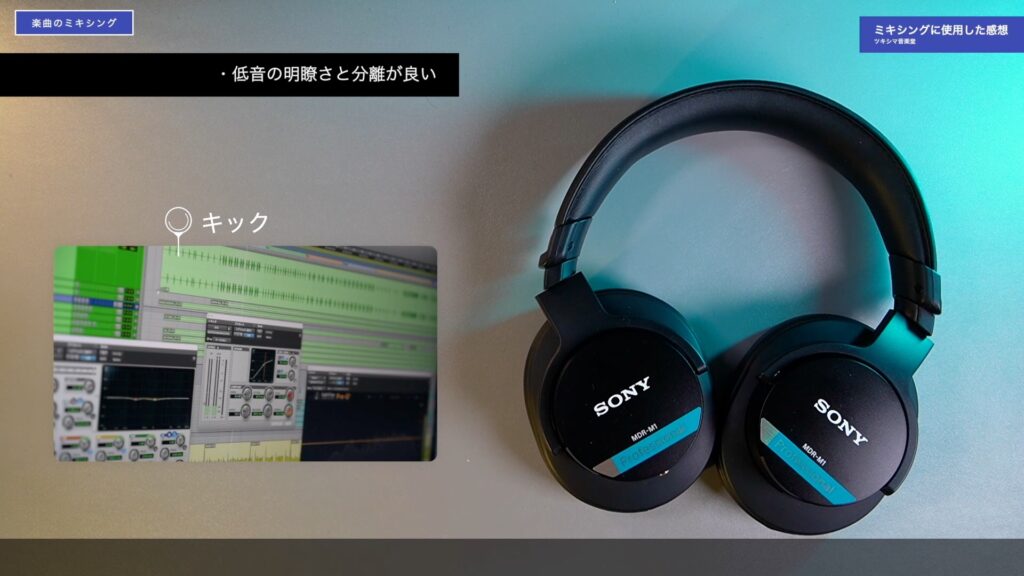

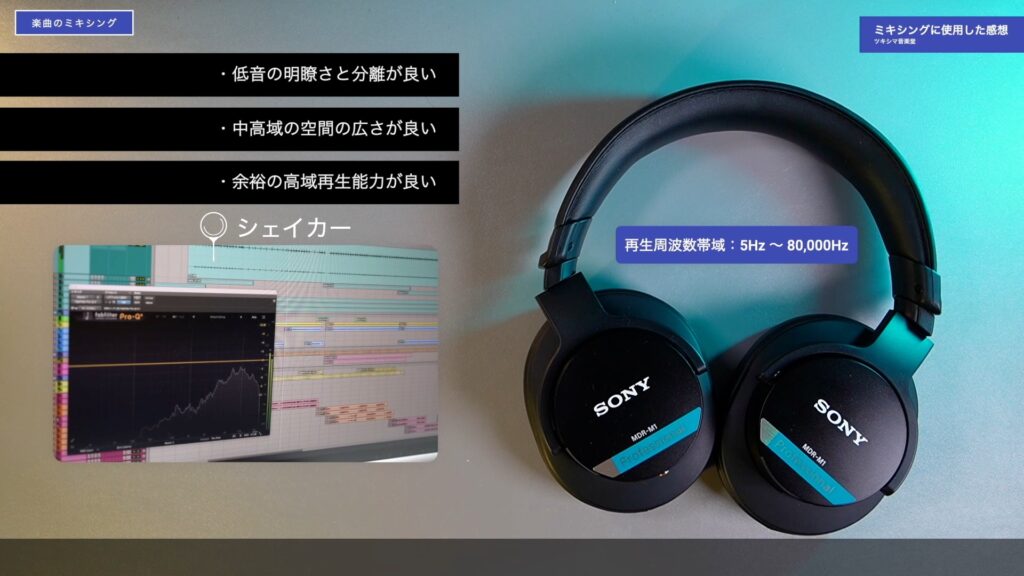

楽曲のミキシングに使用してみた感想

楽曲のミキシング

「MDR-M1」を使用してまず最初に感じたのが、低音の明瞭さと分離の良さです。ドラムのキックの音が、青帯や赤帯と比べると明らかにクリアに聴こえます。キックとベースギターの音はよくカブりがちなのですが、どちらの音もしっかりと捉えることが出来ました。

そして中域から高域にかけての空間が、とても広く感じました。右や左に振った(パンニング)エレキギターやアコースティックギターなどが、ミキサー画面のパンニングの数値よりも良い意味で広がって聴こえる印象を受けました。これも赤帯や青帯と比較してみると、その広がり方は明らかに別物です。

やはりこれは新設計ドライバーの性能と、厚いイヤーパッドによりドライバー自体が耳から少し離れる設計であることが成功していると思います。

また高音域の10000Hzから20000Hzで鳴るパーカッションのシェイカーの音なども、他の音に紛れずに分離よくしっかりと聴こえました。特に高域は再生周波数帯域に余裕がありますので、しっかりと楽器の音を再生してくれていると思います。

以上の感想を踏まえると、「MDR-M1」を使用した場合、低域、中域、高域と非常にバランス良くモニターすることが出ました。普段私が使用している赤帯や青帯と比べて、しっかりと音を聴き分けることが可能でした。

- 低音の明瞭さと分離が良い

- 中高域の空間の広さが良い

- 余裕の高域再生能力が良い

リスニング

リスニングに関しても楽曲のミキシングで感じた通りの印象で、空間の広がりと分離感の良さが素晴らしいと思いました。「MDR-M1」をリスニング用途で使用しても充分な性能があると感じました。また青帯や赤帯と比べて、装着感が優しいというのも良いポイントだと思います。私は気持ちよく音楽を楽しむことが出来ました。

- 空間の広がりと分離感が良い

- ヘッドホンの装着感が良い

ツキシマ

次は、まとめです。

まとめ

今回、新発売のモニターヘッドホンを先行レビューとして自宅でじっくりと試す機会を頂くことができまして、関係各所の方々には大変感謝をしています。「MDR-M1」を体験してみたところ、音の広がりや、低音から高音までの素晴らしい分離感と、緻密なサウンドに圧倒されました。

楽曲のアンサンブルの中で聴きたい楽器の音をすぐに見つけやすい印象を受けました。何か余裕を持って音楽を再生している感じがしました。

またヘッドホンの装着感もとても良かったです。

そして今回、赤帯や青帯とじっくりと比較することが出来たことも、私にとってとても参考になりました。青帯からのステップアップとして「MDR-M1」を購入してみても、良いのではないかと感じました。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。