ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は、私が約10年間使用してきたオーディオインターフェイスの「RME Fireface UCX」をレビューしたいと思います。

ツキシマ

それではまず、パッケージと内容物をみていきたいと思います。

パッケージと内容物の確認

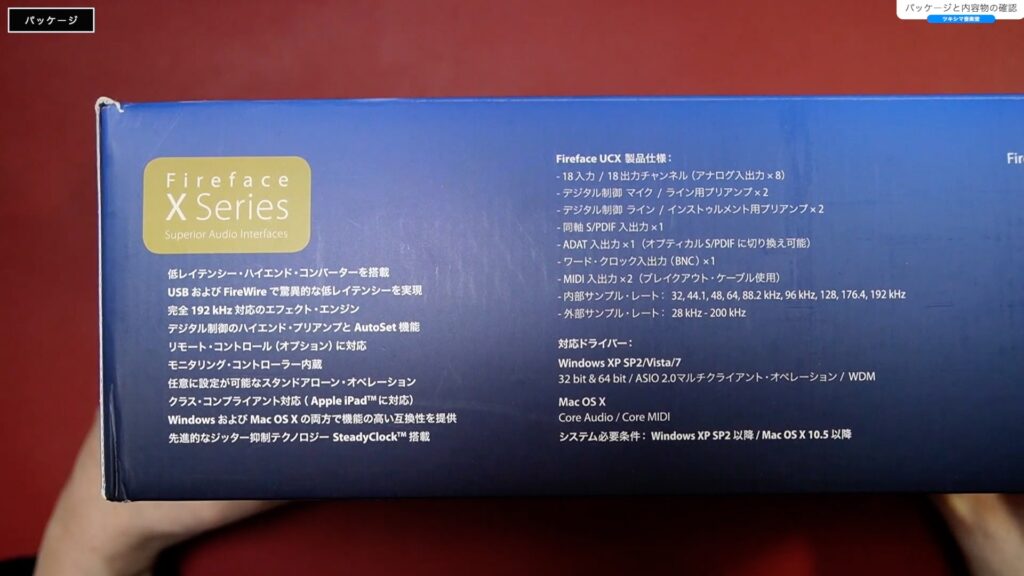

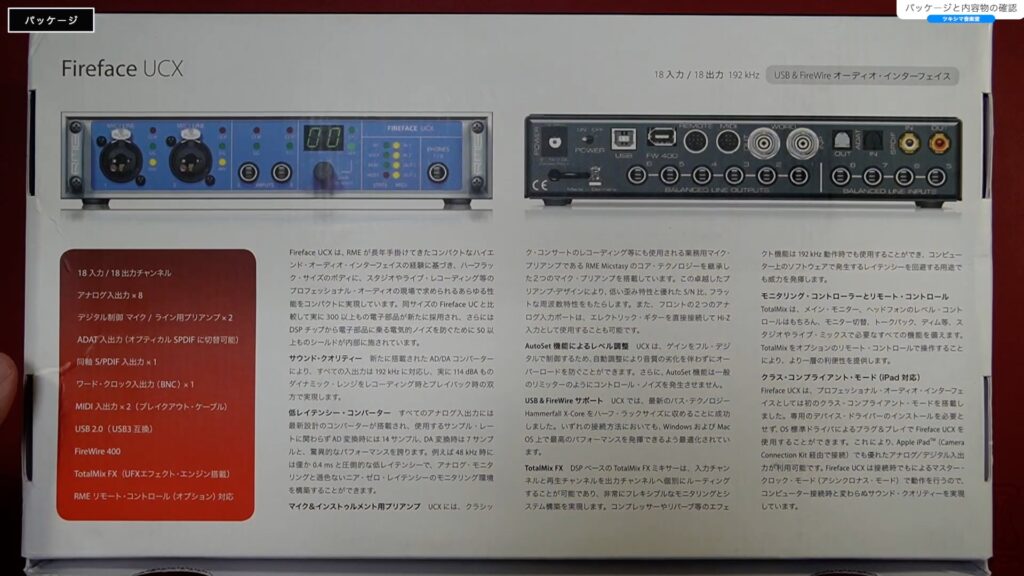

パッケージ

日本語仕様のパッケージになっていて、各部に特徴が記載されています。

ここで主な特徴をみていくと、「18入力/18出力」チャンネルがあり、その中でアナログ入出力はそれぞれ「8系統」あります。デジタル制御の「マイク/ライン用プリアンプ」が2つあり、「TotalMix FX」「RMEリモートコントロール」対応です。

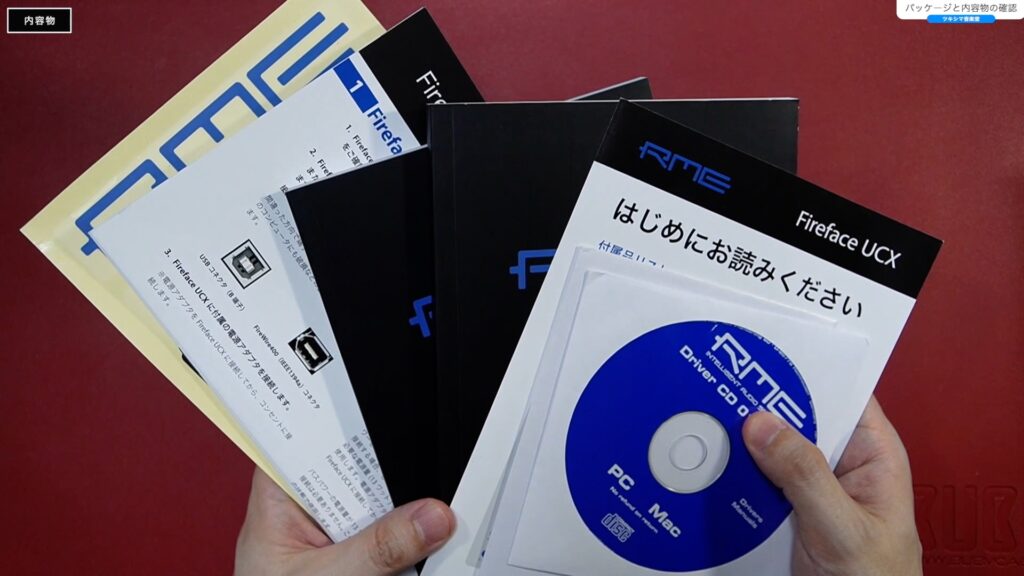

内容物

オーディオインターフェイス本体です。

端子類はまた後で細かくみていきたいと思います。

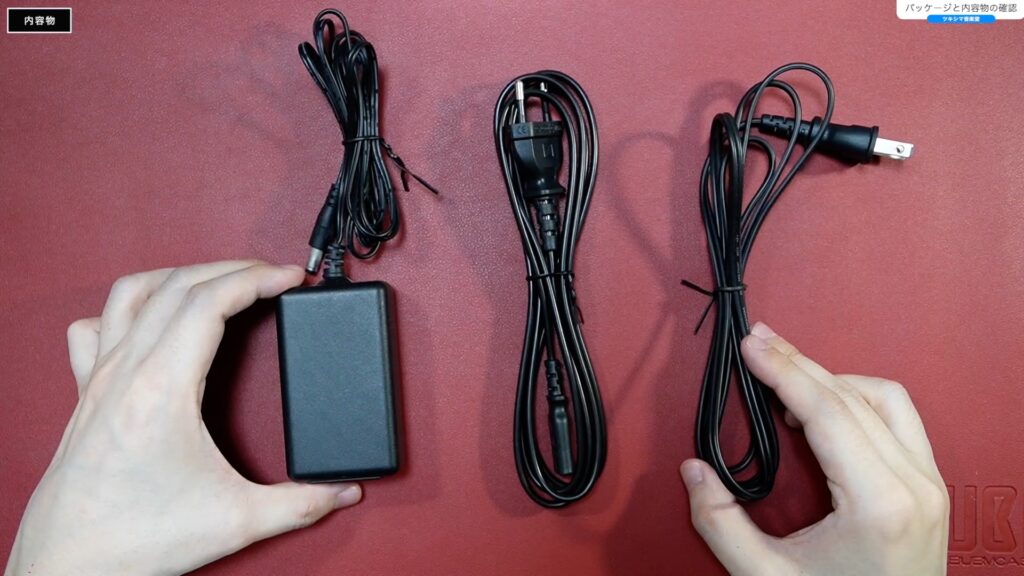

「ACアダプター」と「電源ケーブル」です。アダプターは小型で軽いです。ケーブルは海外向けのものと、日本に対応したケーブルが付属しています。

「USB2.0ケーブル」です。

「MIDI ブレイクアウト・ケーブル」です。

「オプティカル・ケーブル(TOSLINK)」です。

本体の底面に付ける「ゴム脚」です。

取扱説明書類やステッカー、ドライバー用のディスクです。付属品は以上になります。

ツキシマ

次は、本体各部(端子類)をみていきたいと思います。

本体各部(端子類)の確認

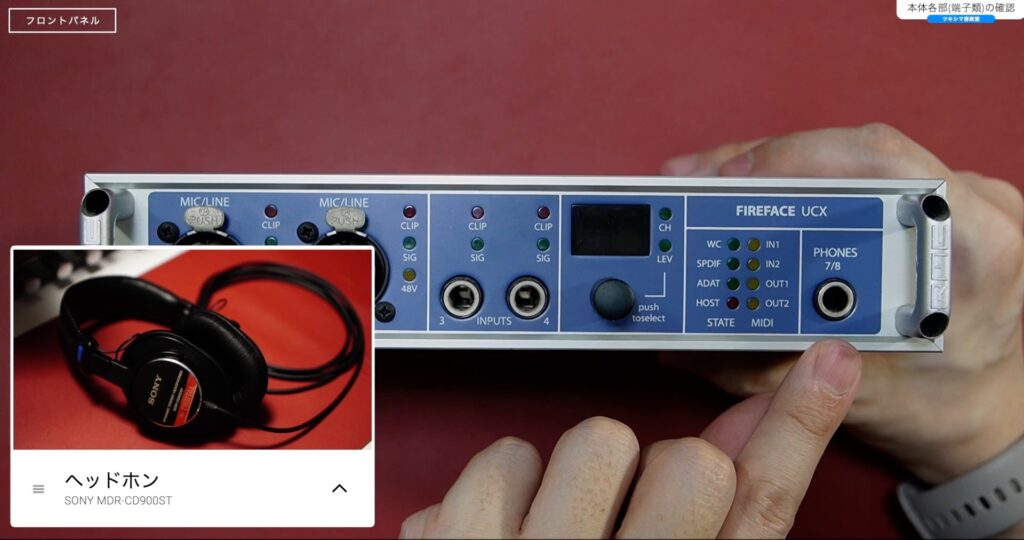

フロントパネル

左側からコンボジャックの「入力1・入力2」があります。主にマイクを接続します。ファンタム電源に対応しています。

その右隣が、ライン・インスト用の「入力3・4」です。主に楽器を接続します。

ディスプレイとエンコーダーノブがあり、その隣はステータスLEDです。

そして「ヘッドホン用端子(出力7・8)」があります。

側面

側面にはラックマウント用のネジ穴が用意されているのと、放熱用のスリットがあります。

リアパネル

「UCXⅡ」は、本体背面の右側にアナログ入出力が配置されていましたが、「UCX」は下段に配置されています。

右側下段は、アナログ入力の「5から8」です。バランスに対応しています。

その左隣は、出力の「1から6」です。こちらもバランスに対応しています。

入力「1から4」と出力「7,8」は、フロントパネルの端子に割り当てられています。

上段は左から「電源ソケット」「電源スイッチ」「USB2.0端子」「FireWire端子」「リモートコントローラー用端子」「MIDI端子(付属のブレイクアウトケーブルを使用します)」「ワードクロック端子」「ADAT」「SPDIF用端子」です。

ツキシマ

次は、UCXの良かった点についてみていきたいと思います。

良かった点

その1

・豊富な入出力

ハーフラックサイズのオーディオインターフェイスの中では、「入出力の数」は多い方だと思います。

その中で、スピーカーに使えるバランス出力が6つあります。私は3種類のスピーカーを使用していた時期があり、その時はリアパネルの6つのアナログ出力は、全てケーブルが埋まっていました。

入力も「マイク用」「楽器用」と最適化されて用意されていますので、使い勝手が良く、ストレス無くレコーディングが出来ます。

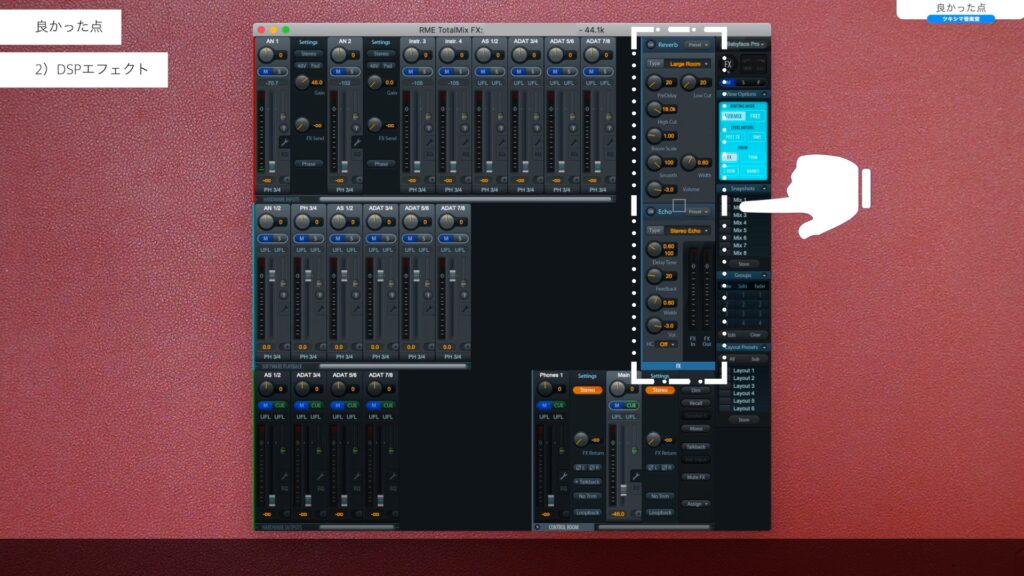

その2

・DSPエフェクト

ボーカルレコーディングをする時は、「リバーブ」や「エコー」をマストで使いますので「DSPエフェクト」が付いているのはありがたいです。

その3

・エンコーダーノブ

エンコーダーノブは、インプットゲインやアウトプットチャンネルの音量を切り替えて操作できます。ミックス作業時に、ヘッドホンやスピーカーなどの音量を素早く切り替えて操作できましたので、意外と重宝していました。

ここでの操作はミックス時に「UCXⅡ」よりも実践的に使えますので、この機能は優れていると思います。

「UCXⅡ」の方は、ディスプレイとノブを使用して「TotalMix FX」の設定を細かく行える感じです。操作できる項目は増えましたが、ちょっと複雑な感じです。

その4

・耐久性と安定性

耐久性と安定性こそ、オーディオインターフェイスには一番大事なことです。「UCX」は、10年間何の不具合もなく普通に起動して、普通に動作していました。素晴らしいと思います。

ツキシマ

次は、UCXの気になった点をみていきたいと思います。

気になった点

その1

・TotalMix FXの壁

「Fireface」だけでなく「RME」のオーディオインターフェイスは、「TotalMix FX」で「入力や出力」「音量バランスや設定」などを行います。「TotalMix FX」は、初めて使う人にとっては難易度が高いと思います。

私も10年間使用してきて、使ってない機能や、分からないこともまだまだあります。ただ理解して使いこなすことが出来れば、これ以上は無いくらい、とても強い味方です。

「TotalMix FX」について興味がある方は、動画やブログ記事にしていますのでそちらをご覧下さい。↓

その2

・電源スイッチが裏側にある

パソコンを使うときに、オーディオインターフェイスが必要無い場合もあります。UCXは電源スイッチが裏側にありますので、ラックに設置してしまうと、電源ボタンに手が届きません。私は仕方なく、スイッチ付きの電源タップを使用して電源のオンオフをしていました。

出来れば電源とオーディオインターフェイスの間には、余計なものを挟みたく無いと思っていますので、後継機の「UCXⅡ」は前面パネルでオンオフ操作ができるようになって良かったです。

その3

・ヘッドホン端子がもう1つ欲しい

ハーフラックサイズのオーディオインターフェイスでも、ヘッドホン端子を2つ装備している機種はあります。「UCX」もあったら良かったなと思っていました。

上位モデルの「UFX」にはヘッドホン端子が2つありますが、私には「UFX」ほどの入出力機能(30入力/30出力)は必要ありませんので、いつも悩ましく思っていました。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

「UCXⅡ」が発売されていなかったら、まだまだこの「UCX」を使い続けていました。私が思う「UCX」の1番凄いところは、良かった点のところでも述べましたが「約10年間全く不具合なく使い続けることが出来た」ということです。このオーディオインターフェイスを選んで良かったですし、「UCX」はまだまだ現役で活躍出来ると思っています。

次回予告

次回の音楽堂では、「USB Type-C」に対応したオヤイデの「USBケーブル」を購入しましたので開封レビューをしていきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。