ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

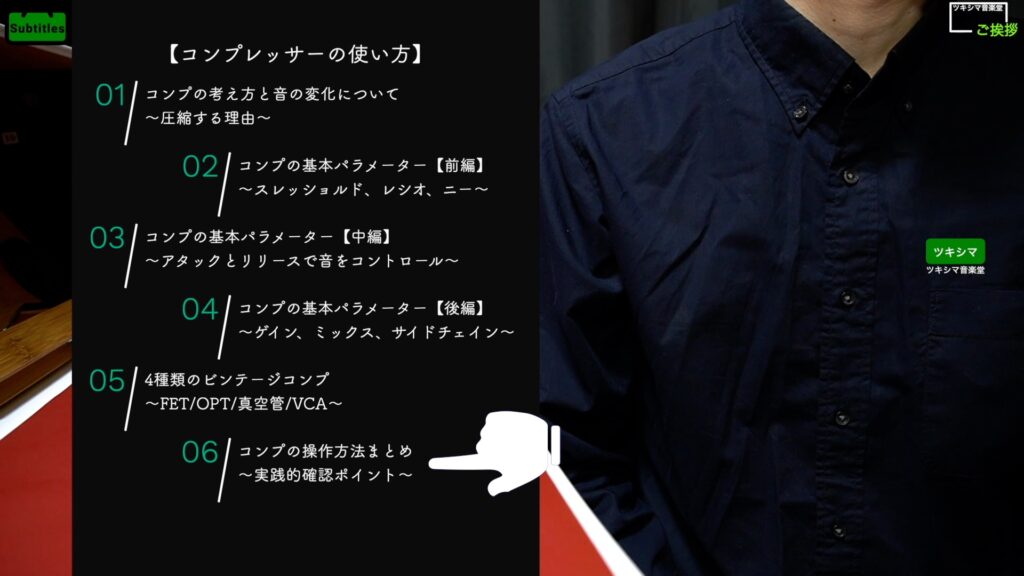

今回は、私がコンプレッサーを操作するときに、確認するポイントを順番にまとめてみました。そして、「音量レベルの確認」という新しい項目を1つだけ付け足しています。

基本的に、今までのコンプレッサーの動画やブログ記事とリンクする形になりますが、使い方の参考にして頂ければ嬉しいです。

ツキシマ

それでは、「音量レベルの確認」からみていきたいと思います。

音量レベルの確認

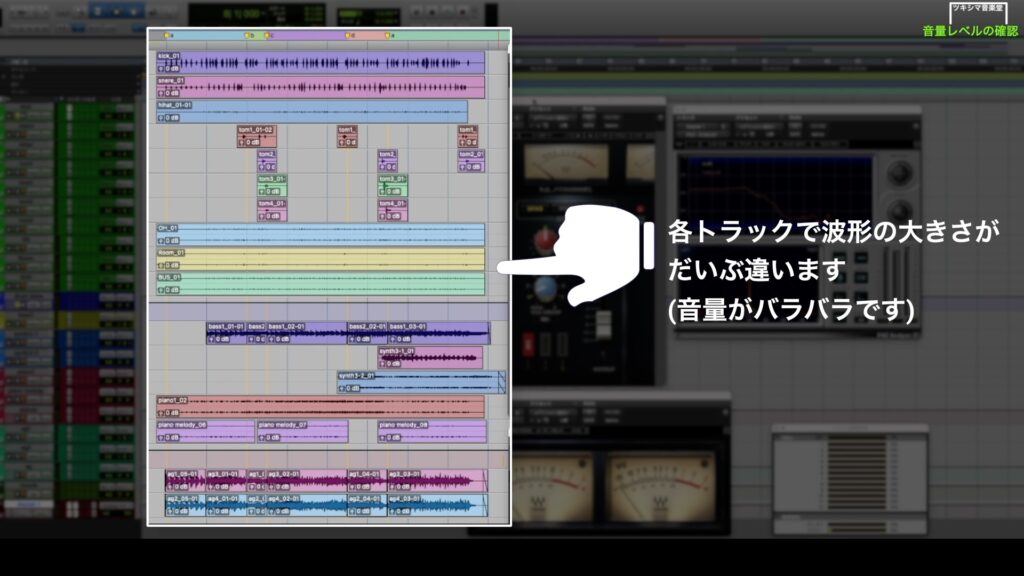

音源の音量レベルは、コンプを操作する上で最初に確認すべき項目だと、私は考えています。これはミックスのスタート時のお話も含みます。

録音したトラック(楽器)の音が、トラック毎に大き過ぎたり小さ過ぎると、コンプの設定が難しくなります。そのため、先に平均的な音量に調節しておいたほうが、その後の作業がスムーズです。

私の場合はミックス作業を始めるときに、エフェクトプラグインを全く使用しない状態で、音量調節のみで一度ラフに楽曲をミックスします。その時にヘッドルームも含めて各トラックの大体の音量調節もしておきます。

「-6dB(任意)」の位置を目指してミキシングして「6dB」の余裕(ヘッドルーム)を作る。(いきなり「0dB」を目指してミックスするのは難しいため)

ProToolsの場合

「ProTools」の場合は、「Waves」の「NLS」というコンソールのヘッドアンプをモデリングしたプラグインを1番上に挿入して音量を調節します。

Studio Oneの場合

「Studio One」でラフミックスする場合は、「入力コントロールセクション」や「Mixtool」という付属のプラグインを使用して音量を調節します。

そして、ミックスを始めるときは、マスタートラックに挿入した「VUメーター」を確認しながら、ドラムのキックを自分の中で基準にしている音量に合わせます。

一般的なのは、VUメーターのヘッドルームが「-18dB」で、キックもしくはベースを「-5dB」付近に合わせる感じだと思います。

動画チャプター「00:42 音量レベルの確認」内の、「02:12」付近よりサンプル音源を視聴することが出来ます。

私の場合は、少々違う基準値にしているのですが、今回はコンプレッサーのお話ですので、ミキシングの設定や理由などは、また別の機会に動画にしたいと思っています。

ツキシマ

次は、スレッショルド・レシオ・ニーについて考えていきます。

スレッショルド・レシオ・ニーの操作

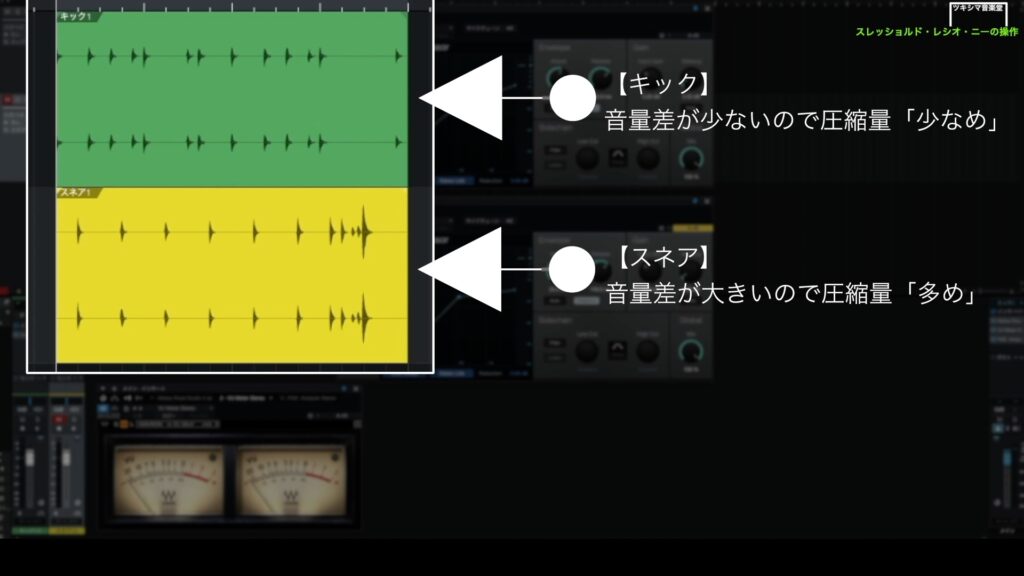

私は以下の2つで基準で、レシオとニーの設定を判断しています。

- 音源を強く圧縮するのか

- 音源を弱く圧縮するのか

波形を見て音量差が大きいときは「強め」、音量差が少ないときは「弱め」といった感じで考えたり、音源(楽器)によっても掛ける強さを、その都度判断しています。

例えばアコースティックギターは、すぐにコンプの影響を受けて「うねった感じ」になりますので、毎回設定が難しいと考えています。

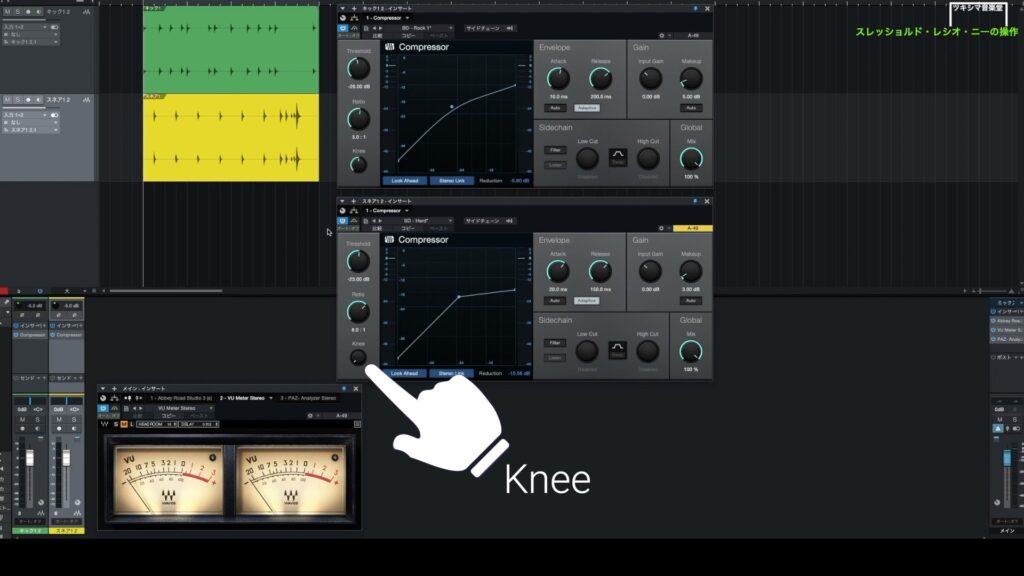

レシオ設定については、一般的な設定値は「3から5前後」だと思います。黄色い波形のスネアトラックは音量差が大きいので、レシオ「8:1」にしています。

ここで音源を再生して、キックとスネアの音源をバイパスの状態と比較してみたいと思います。

動画チャプター「02:52 音量レベルの確認」内の「03:45」付近よりサンプル音源を視聴することが出来ます。

ニーは、掛ける音源によって設定は様々ですし、ビンテージコンプなどでは操作できないものもあります。

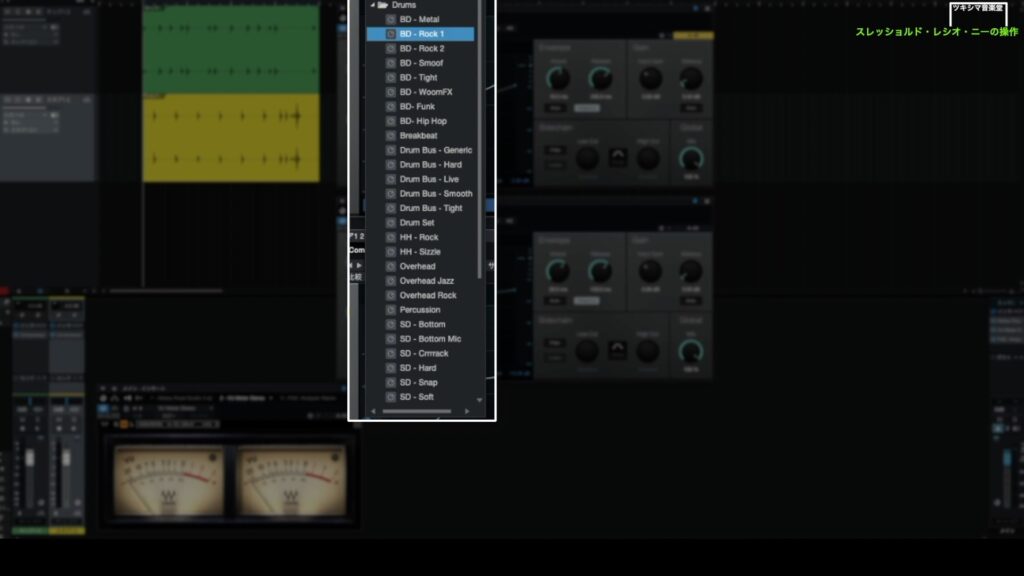

ちなみに、レシオやニーの設定に迷うときは「プリセット」を参考に数値を決めることも有りだと思います。私もよく活用しています。

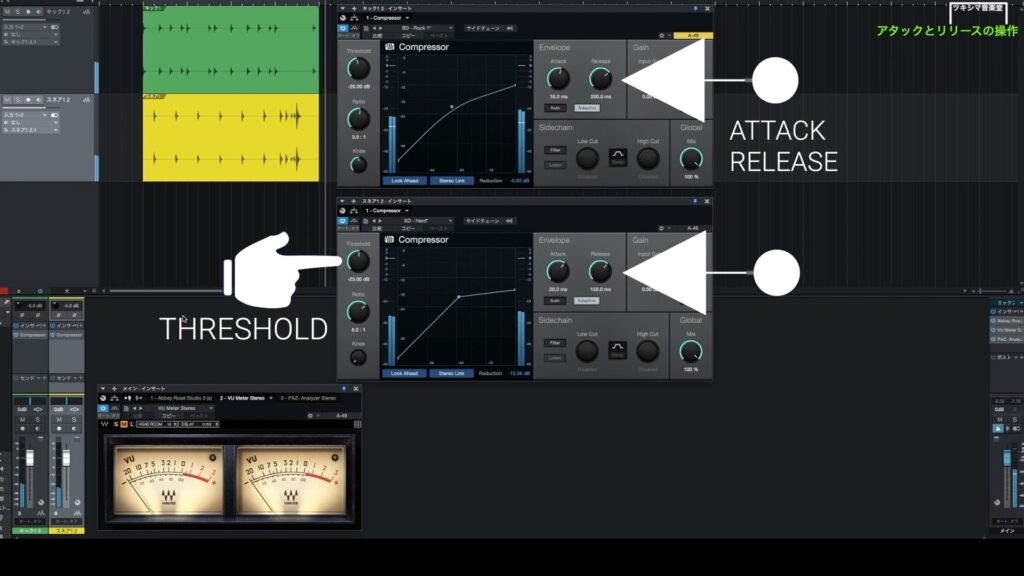

そしてそのあとに、スレッショルド値をみていきます。これはゲインリダクションメーターを見ながら操作します。私は、だいたい「6dB」前後で動くような感じで設定すれば、問題はないと思います。

ブログ記事↓

ツキシマ

次は、アタックとリリースについて考えていきます。

アタックとリリースの操作

アタックとリリースは、設定次第で音が大きく変わりますので、じっくりと操作したいところです。私がアタックについて考えることは以下の2点です。

- アタック感やトランジェントを出したいときはアタックを「遅めに設定」する。

- なだらかにしたいときは「速めの設定」する。

リリースで考えるポイントは2つあります。

- 遅れてくる低音を「出す」のか「少なく」するのか。「出す」場合はリリースを「速め」、「少なく」する場合はリリースを「遅め」にする。

- 次の音にコンプが掛からないように調整する。

そして、アタックとリリースを操作していくと、リダクション量も変化していきます。圧縮量が多くなりすぎないように、都度ゲインリダクションメーターをチェックして、スレッショルドも調整します。

また、ドラムトラックでリリースの設定値をみておくと、ボーカルやギターなど、音が続く音源でもリリースタイムを応用することが出来ます。

・ドラムトラックでのリリースタイムを見ることで、曲のテンポに合わせたリリースタイムが大体わかります。

アタックとリリースのブログ記事↓

ツキシマ

次は、ゲインの操作について考えていきます。

ゲイン(メイクアップ)の操作

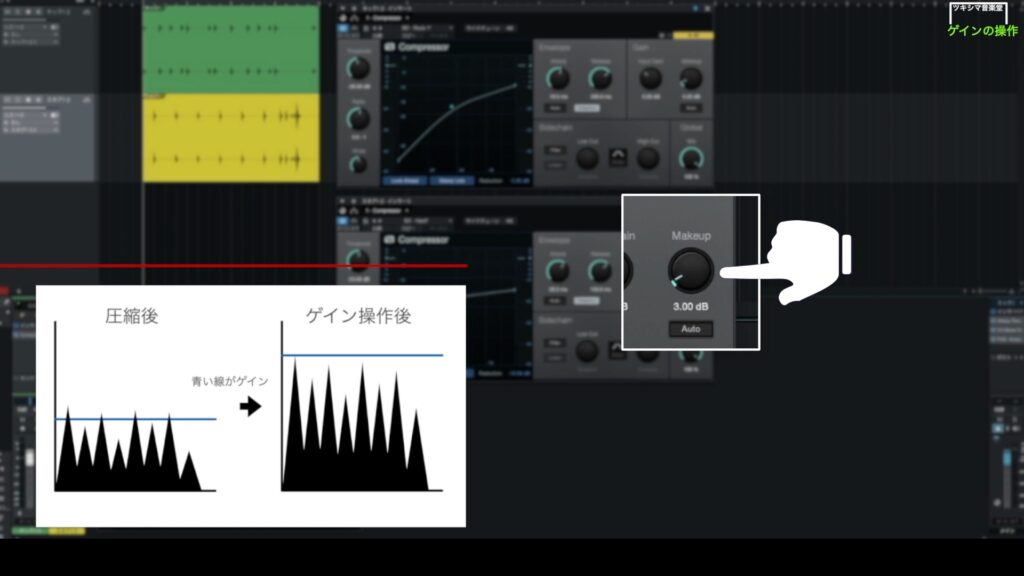

ここまで来たら、ゲイン(アウトプットレベル)の調節をします。圧縮をすると当然音が小さくなりますので、ゲインのツマミで音量を戻します。

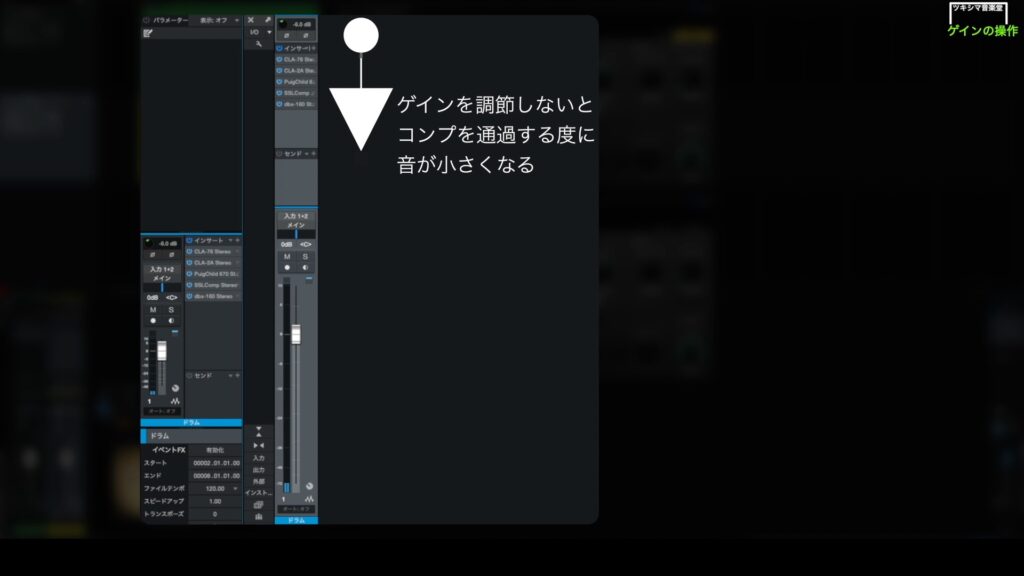

音量を戻す理由としては、コンプを通過した音が小さくなると、次のプラグインの掛かりに影響してしまうためです。

・ゲインを調節しないと、コンプを通過する度に音が小さくなってしまいます。

また私の場合は、事前にラフミックスしていますので、楽曲全体のバランスが崩れてしまうのを防ぐためでもあります。

ゲインの操作は、VUメーターやピークメーターなどの各種メーターを参考にして行います。

ツキシマ

ここまでが、私がコンプレッサーを使うときに考えていることになります。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

コンプレッサーは、とても奥が深いエフェクトだと思います。そして、現代のDTMではパソコンの能力が許す限り、実際には不可能なコンプレッサーの掛け方を、自由にすることができます。

例えば「ビンテージコンプを並べて掛けてみたりする」などです。1つのトラックに5つコンプレッサーを挿入することも可能です。

やり方はたくさんありますので、是非自分なりのコンプテクニックを探してみて下さい。その過程で私の動画がお役に立てれば嬉しいです。

また、今回のコンプレッサー企画で、私自身も新しい発見と気付きがたくさんありましたので、この企画を行って良かったと思っています。

次回予告

次回の音楽堂では、「ゲート」というプラグインをみていきたいと思います。主にノイズ処理などに利用できるエフェクトですので、使い方を知っておくと多少は便利になります。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

次回のブログ記事↓

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。