ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は、コンプレッサーの種類について大きく4つに分けて、みていきたいと思います。いわゆるビンテージ系の実機をモデリングしたプラグインエフェクトで、それぞれに特色があります。

ツキシマ

それでは、FETタイプからみていきたいと思います。

FETタイプ

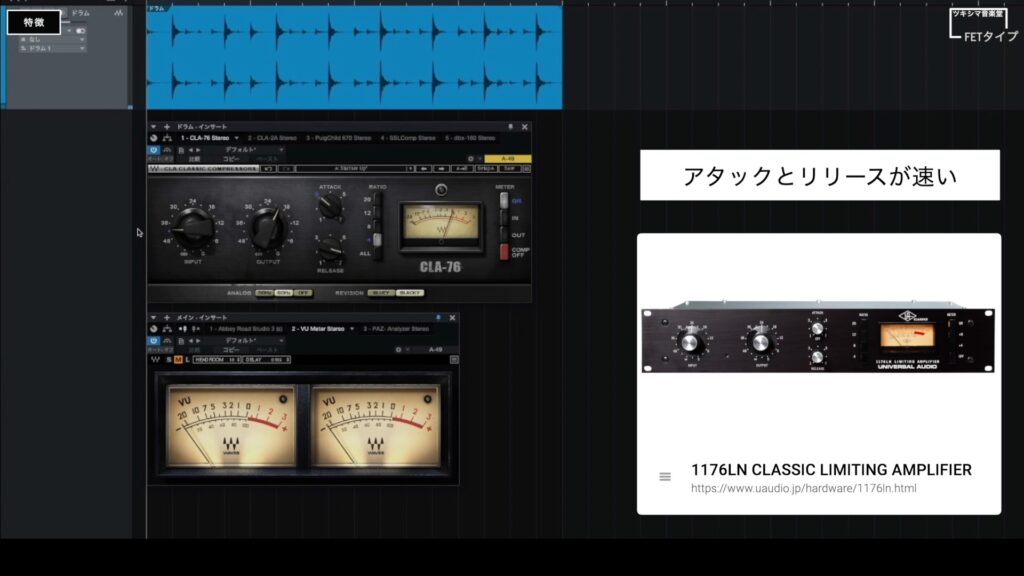

特徴

FET(トランジスタ)タイプのコンプレッサーで、代表的なのは「Universal Audio 1176」です。このタイプのコンプレッサーは、電圧で電流をコントロールするために音に対する反応が速いです。

また、この機種をモデリングしたプラグインは各社たくさんあります。

操作方法

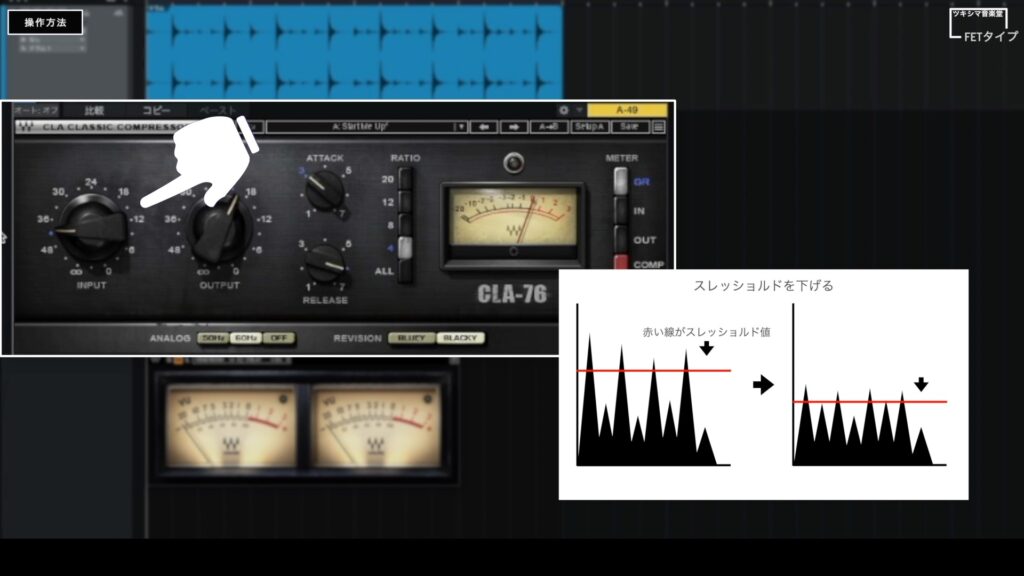

私がこのタイプでよく使うプラグインは、「Waves」の「CLA-76」です。

まずインターフェイスを見てみると、「スレッショルド」のツマミがありません。スレッショルドの設定は「INPUT」のツマミで行います。音を鳴らしながら、ゲインリダクションメーターが「-5dB」くらいで動くよう、に「INPUT」ツマミを右か左に動かします。

「INPUT」ツマミを右に回すと、スレッショルドを下げていくのと同じ効果があるのと、音量が上がります。

「INPUT」ツマミを左に回すと、コンプが掛からなくなるのと同時に、音が小さくなります。

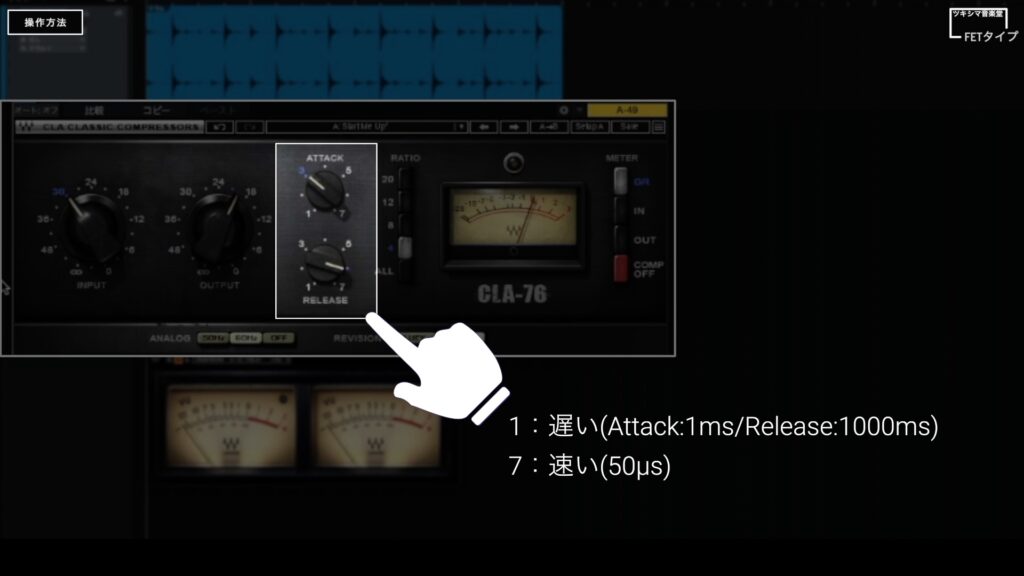

その他のツマミ(ボタン)は、一般的なコンプレッサーと操作方法は同じですが、「アタック/リリース」の数値は「1」が最も遅く「7」が最も速い設定になりますので、間違えないように覚えておく必要があります。

| 設定 | タイム |

|---|---|

| 1 | 遅い(アタック:1ms/リリース:1000ms) |

| 7 | 速い(アタック:50μs/リリース:50μs) |

「OUTPUT」の調節は、メーター表示の「インアウト」を切り替えながら、バイパス状態と同じくらいになるように調節します。

使用してみる

動画チャプター「00:27 FETタイプ」内の「03:08」付近より使用した音を視聴できます。また、前項目の「操作方法」も動画内「00:59」付近より音を聴きながら確認する事ができます。

ツキシマ

次は、OPTタイプをみていきます。

OPTタイプ

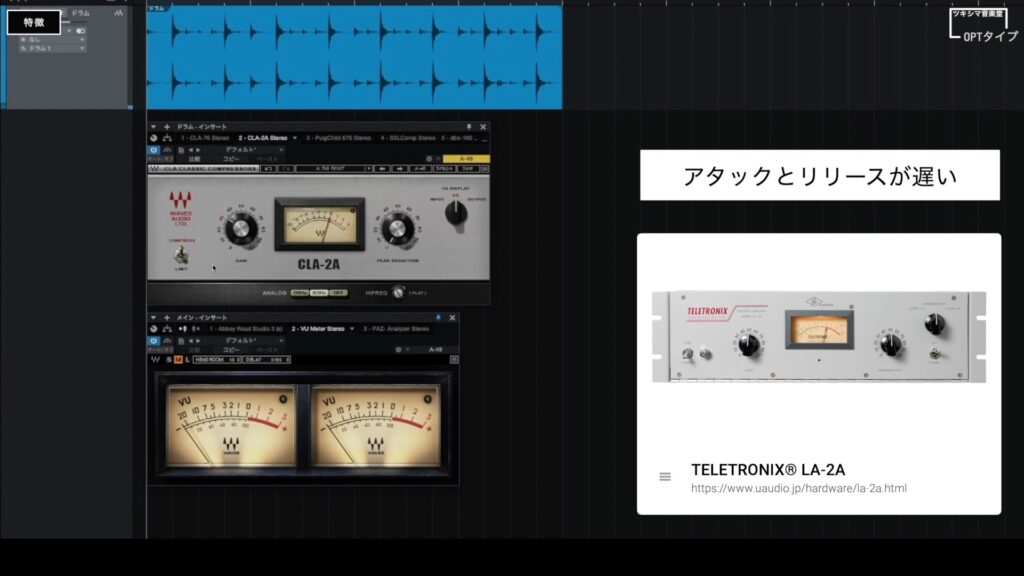

特徴

OPT(光学式)タイプのコンプレッサーで代表的なのは「Teletronix LA-2A」です。このタイプはオーディオ入力信号を電流に変換して電球やLEDを発光させて圧縮をコントロールします。

アンプ回路は真空管が用いられていて、暖かい歪みも付加されます。

操作方法

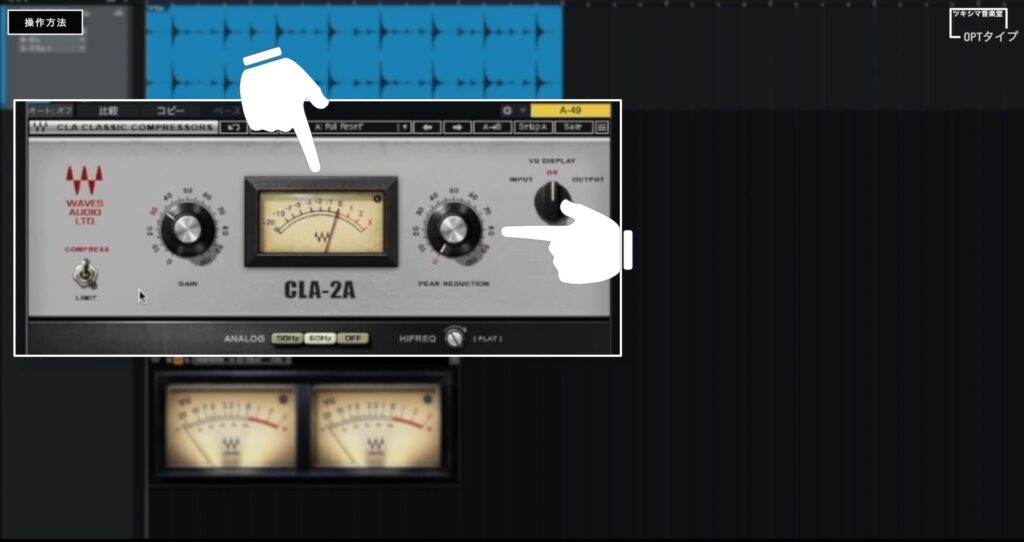

ツマミは2つだけですので、操作方法はシンプルです。

まずはゲインリダクションメーターが「-5dB」くらいで動くように、「ピークリダクション」ツマミを動かします。

そのあとに「ゲイン」で、出力レベルを入力レベルと同じくらいの音量になるように調節します。

また、このプラグインもメーター表示を「イン・アウト」に切り替えられますので活用します。

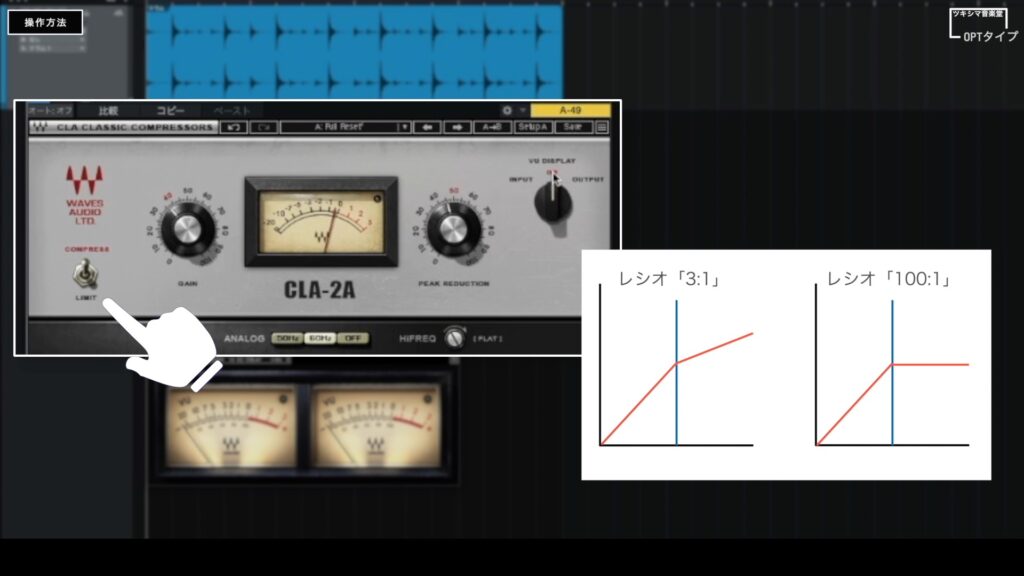

そして、「コンプレッサー」と「リミッター」を選択することもできます。コンプレッサーを選択した場合レシオが「3:1」。リミッターを選択した場合レシオが「100:1」になります。

使用してみる

動画内チャプター「03:46 OPTタイプ」内の「05:49」付近より使用した音を視聴できます。また、前項目の「操作方法」も動画内「04:22」付近より音を聴きながら確認する事ができます。

ツキシマ

次は、真空管タイプをみていきます。

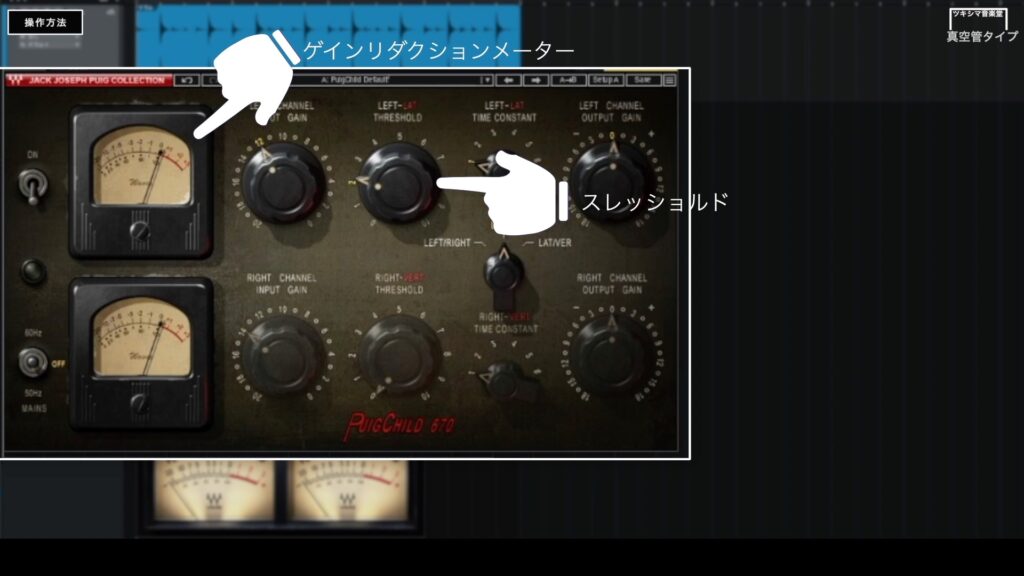

真空管タイプ

特徴

真空管タイプのコンプレッサーで代表的なのは「FAIRCHILD 670」です。このタイプは真空管をリダクション回路やアンプ回路などに使用しています。

操作方法

操作の特徴としては、アタックとリリースの組み合わせを「6パターン」の中から選択します。

次に、ゲインリダクションメーターを見ながら「スレッショルド」を調節します。

そして、「アウトプットゲイン」を合わせれば操作完了です。

またこのプラグインは、インプットとアウトプットのメーターがありませんので、DAWの「VUメーター」やトラックの「ピークメーター」などを見ながら操作します。

他に、リンクを解除して左右のチャンネルで独立してコンプの設定をすることも出来ます。

また、このプラグインはインターフェイスに「オンオフ」のスイッチがあります。そして、その下にあるスイッチでノイズをオンにすると、コンプレッサーはオフの状態で真空管部分だけを通した音を再現することも出来ます。

使用してみる

動画チャプター「06:21 真空管タイプ」内の「07:23」付近より使用した音を視聴できます。

ツキシマ

次は、VCAタイプをみていきます。

VCAタイプ

特徴

VCAタイプのコンプレッサーで代表的なのは「dbx160」や「SSLバスコンプレッサー」などです。アンプの音量を電圧で制御する、ICチップを使用したコンプレッサーです。

「SSL バスコンプレッサー」は、コンソールのバスコンプをプラグイン化したもので、音数の多いバストラックやマスタートラックなどに使用して、複数ある音にまとまりをもたらします。

また「Waves」の「dbx160」は、少し掛けただけでもだいぶ音が変わる感じです。この音が好みであれば、ドラムトラックなどに掛ける場合は良いと思います。

操作方法

「SSL」のプラグインは、「ニー」が無い以外はコンプレッサーの基本的なパラメーターが並んでいます。「dbx160」は「アタック・リリース・ニー」が無い感じです。

使用してみる

動画内チャプター「08:19 VCAタイプ」内の「09:29」付近より使用した音を視聴できます。

ツキシマ

次は、まとめと次回予告です。

まとめと次回予告

まとめ

今回は、4種類のコンプレッサーの違いについてみてきました。どれも特徴と得意分野があり、場面ごとに使い分けることで、とても良い効果を発揮してくれます。私もミックスの時は、必ずお世話になっているビンテージプラグイン達です。

次回予告

次回の音楽堂では、私がコンプレッサーを使用するときに確認しているポイントや考えていることを一連の流れとして順番にまとめてみました。私のやり方が正解とは限りませんが、コンプを使用するときの一つの参考にして頂ければ嬉しいです。

次回のブログ記事↓

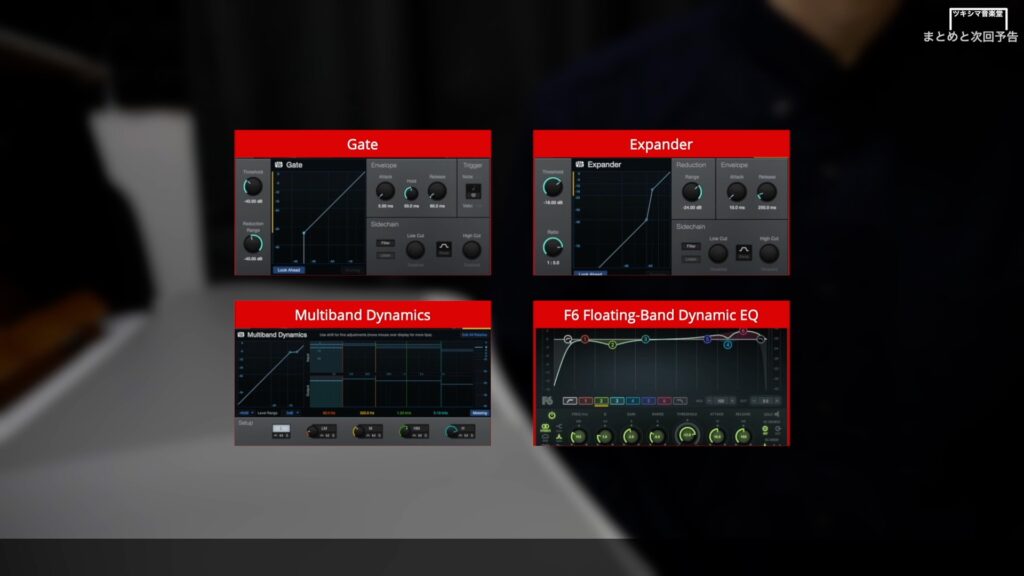

そしてそのあとは、「ゲート」「エキスパンダー」「マルチバンドコンプ」「ダイナミックEQ」などをみていきたいと思います。

また次回の動画やブログ記事を観て頂けたら嬉しいです。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。