ご挨拶

ツキシマ

こんにちは、ツキシマです。

今回は、PluginAlliance社がリリースしているプラグインのbx_console Focusrite SCレビュー第2回目のイコライザー編です。

このプラグインのイコライザーセクションの使い方から、実際に音源に掛けるとどのようになるのか検証したいと思います。また、マスターセクションもみていきたいと思います。

ツキシマ

それでは、イコライザーをみていきたいと思います。

イコライザーセクション

はじめに

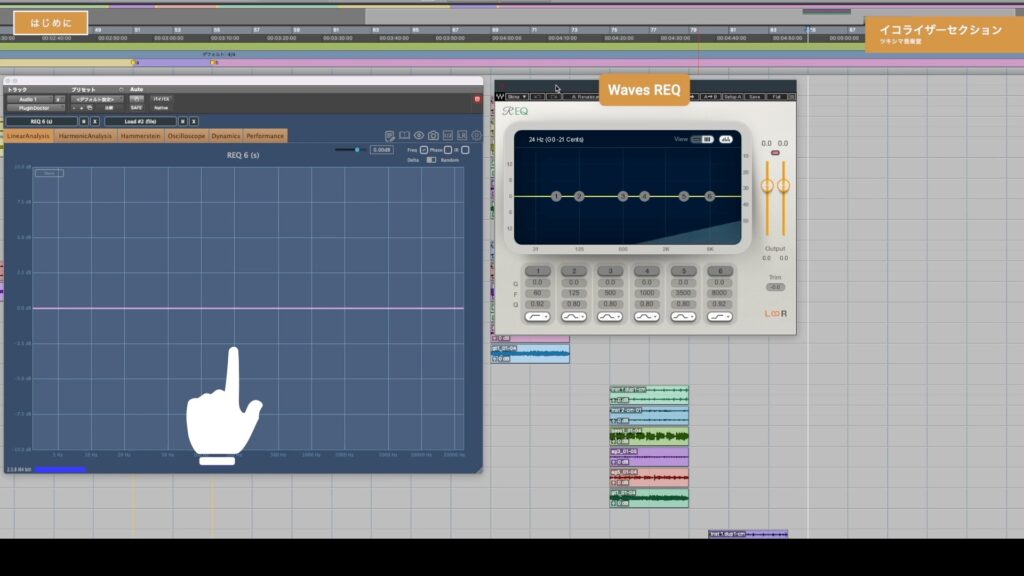

イコライザーとフィルターの各セクションをプラグインドクターの解析を交えながら見ていきたいと思います。現在表示されているグラフは、イコライザーのツマミを何も動かしていない状態のものですが、一直線ではありません。これはこのプラグインを通しただけで、下の画像のように音が変化することを表しています。

上のグラフを見てみると、低音域は10Hz辺りが僅かに持ち上がり、7Hzくらいからカットされています。また高音域は、10kHz辺りから僅かですが緩やかにブーストされています。例えば、WavesのREQなどはこのようなことはありません(下画像参照)。グラフを確認すると、フラットに一直線です。

フィルター

ローパスフィルターとハイパスフィルターをみていきます。

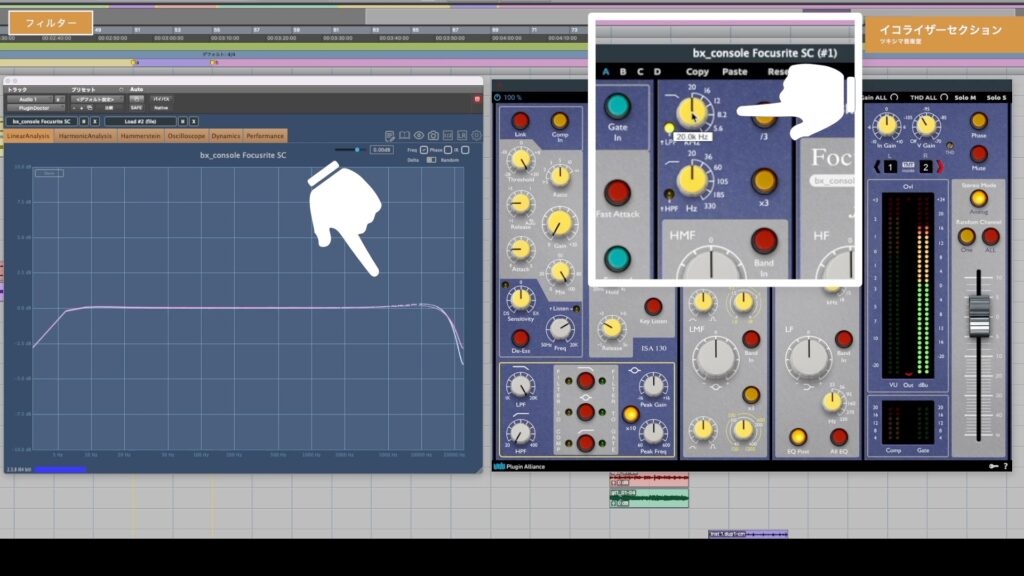

インジケーターをクリックして点灯させるとツマミが持ち上がり、フィルターがオンになります。

そしてツマミを動かすことで、周波数を操作することが出来ます。ローパスフィルターは3.9kHzから20kHz、ハイパスフィルターは20Hzから330Hzまで指定可能です。またツマミの横にある黄色いボタンを押すと、操作する周波数帯域を変更することが出来ます。

それぞれの周波数カーブの動きを見てみます。まずはローパスフィルターです。現在は20kHzの設定ですがプラグインドクターのグラフを見てみると、2500Hz付近より持ち上がり始め、15kHz付近からカットされています。

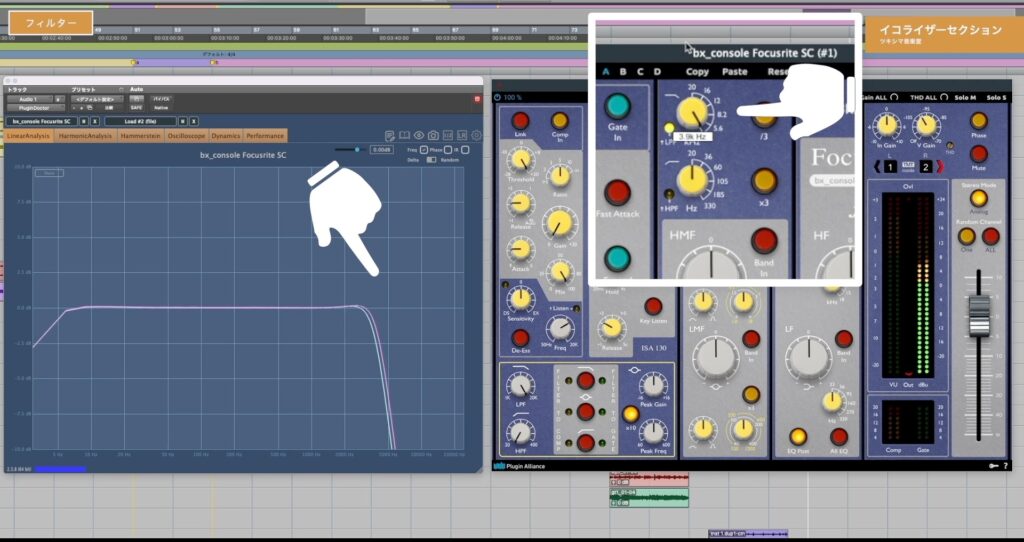

ローパスフィルターの周波数ツマミを3.9kHzまで回すと、下の画像のようになります。

次はハイパスフィルターをオンにします。現在は20Hzの設定ですがプラグインドクターのグラフを見てみると、150Hz付近より緩やかにカットが始まっています。

ハイパスの周波数ツマミを330Hzまで回すと、下の画像のようになります。

ローパスフィルターを5.6kHz、ハイパスフィルターを330Hzに設定してドラムトラックに掛けてみました。それぞれのフィルターを音源に掛けてみたいと思います。

動画チャプター「01:16 フィルター」内の0:25付近にて、ドラムトラックにフィルターを掛けた音を視聴可能です。

- バイパス

- 5.6kHz(ローパスフィルター)

- バイパス

- 330Hz(ハイパスフィルター)

どちらのフィルターも音源に対して大きく音をカットするように掛けましたので、効果がよく分かると思います。しっかりと音をカットしています。

イコライザー

HMF/LMF

イコライザーセクションの左側は、HMFとLMFです。どちらもピーキングタイプのバンドです。

Band inという赤いボタンを押すと、バンドがオンになります。HMFのバンドを有効にしました。

グレーの大きなツマミがゲイン、黄色いツマミの左側がQ幅、右側のツマミは周波数を操作します。またx3のボタンを押すと、ツマミの外側にある黄色の数値が有効になります。

ここで2.2kHzを4dBブーストしましたが、プラグインドクターのグラフを見てみると約3dB程しかブーストされていないようです。

次はQ幅のツマミを動かしてみます。Q幅を広げてみると、かなり大きく広がります。

Q幅を狭くします。狭くしても、結構広い範囲をブーストしていると思います。そしてQ幅を狭くすると、ブースト量は若干上がるようです。

2.2kHzを4dBブーストする設定でドラムに掛けてみました。

動画チャプター「04:18 イコライザー」内の5:37付近にて、ドラムトラックにHMFを掛けた音を視聴可能です。

- バイパス

- 2.2kHz/+4dB(HMF)

次は、LMFをオンにしてみます。LMFをオンにすると、50Hz付近が少しブーストされるようです。

120Hzを4dBブーストしました。LMFもブーストされる量は、こちらも4dBには届かないようです。

次はQ幅のツマミを動かしてみます。Q幅を広げてみると、かなり大きく広がります。

Q幅を狭くします。

120Hzを4dBブーストする設定で、ドラムに掛けてみました。

動画チャプター「04:18 イコライザー」内の6:54付近にて、ドラムトラックにLMFを掛けた音を視聴可能です。

- バイパス

- 120Hz/+4dB(LMF)

HMFで2.2kHzをブーストするとハイハットやスネアのスナッピーの音がしっかりと強調されています。LMFで120Hzをブーストすると、キックやスネアの胴鳴りが良く聴こえるようになっています。どちらのバンドもクリアにブーストされていると思います。

HF/LF

イコライザーセクションの右側は、HFとLFです。どちらもシェルビングタイプのバンドです。

Band inという赤いボタンを押すと、バンドがオンになります。HFのボタンを押してオンにしました。

HFを有効にすると、2000Hzから上が僅かにカットされるようです。

グレーの大きなツマミがゲイン、黄色いツマミで周波数を操作します。

3.3kHzを4dBブーストしました。4dBブーストしましたが、プラグインドクターのグラフを見てみると約2dB程しかブーストされていないようです。

周波数のツマミを動かしてみます。この周波数ツマミはリニアに動くのではなく、カチカチと目盛通りに動きます。

3.3kHzで4dBブーストする設定を、ドラムに掛けてみました。

動画チャプター「04:18 イコライザー」内の8:49付近にて、ドラムトラックにMFを掛けた音を視聴可能です。

- バイパス

- 3.3kHz/+4db(MF)

次は、LFをオンにします。LFをオンにすると、50Hzを中心に僅かにブーストされるようです。

33Hzを4dBブーストしました。設定は33Hzですが、実際は300Hzくらいから大きくブーストされているようです。ブーストされる量は、3dBくらいです。

周波数のツマミを動かしてみます。周波数を上げていくと、ブーストされる少し上の帯域がカットされるようです。

160Hzを4dBブーストする設定で、ドラムに掛けてみました。

動画チャプター「04:18 イコライザー」内の10:04付近にて、ドラムトラックにLFを掛けた音を視聴可能です。

- バイパス

- 160Hz/+4db(LF)

HFで3.3kHzより上の帯域をブーストすると、より空気感が増して明るい印象のドラムになりました。LFで160Hzより下の帯域をブーストすると、キックのどっしり感が増して迫力のあるドラムになったと思います。

EQ Post/All EQ

EQ Postというボタンは、このチャンネルストリップのエフェクターの並びを変更できるものです。

EQ Postを押して点灯させると、ダイナミクスセクションの後にイコライザーセクションという並びになります。そしてEQ Postをオフにすると、イコライザー→ダイナミクスという並びになります。

- EQ Post ON:ダイナミクス → イコライザー

- EQ Post OFF:イコライザー → ダイナミクス

またAll EQボタンは、イコライザーの4つのバンドを一括でオンオフすることが出来るボタンです。

ツキシマ

次は、マスターセクションをみていきたいと思います。

マスターセクション

Gain

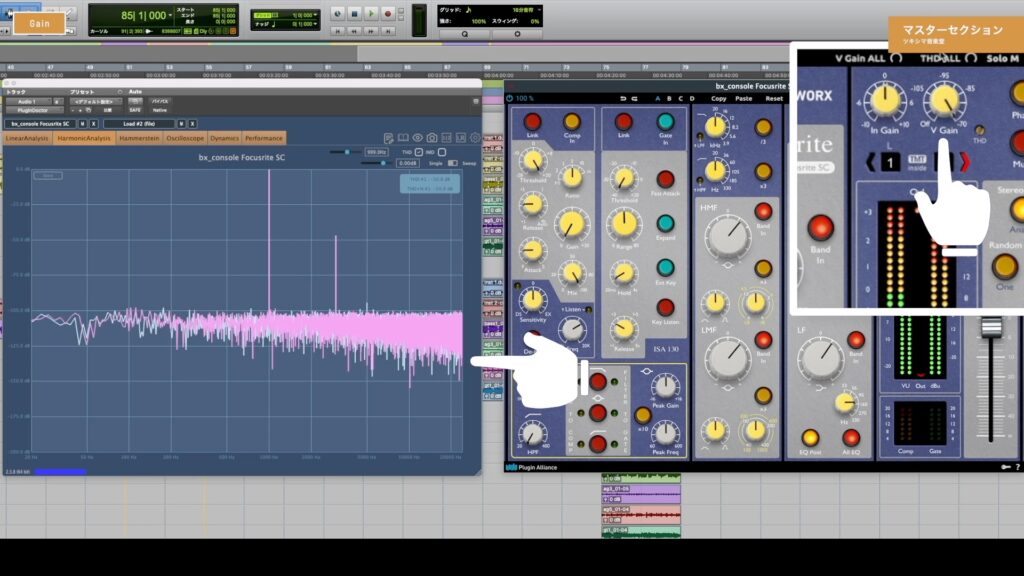

マスターセクションの上部にIn GainとV Gainというツマミがあります。

In Gainは、プラグインに入る音の音量を操作するツマミです。V Gainは、アナログノイズの量を決めるツマミです。(上画像赤丸部分)V Gainツマミを動かすとノイズの量を調節できます。

ノイズ量は好みで決めると良いと思いますが、やり過ぎは注意です。下の画像はV Gainを最大にした場合です。

V Gainツマミを最小にしても、下画像のくらいにはノイズが入ります。

THD

THDは、サチュレーションや音の密度を調節するものです。マスターセクションの小さいネジを動かすことで設定できます。

実際にネジを動かしてみますと下画像のようになります。ここも音を聴きながら好みで設定すると良いと思います。

TMT

実機のコンソール卓のチャンネルは、同じ部品を使用していたとしても微妙な違いが発生します。それを再現したのがTMT(Tolerance Modeling Technology)です。

プラグインドクターのグラフを見てみると、ピンクの線と水色の線が表示されています。これがトラックの微妙な違いです。

プラグイン上の矢印をクリックすると、使用するチャンネルを変えることが出来ます。チャンネルを変えると、グラフのラインがチャンネル毎に変化します。72のトラックを選択可能です。

ツキシマ

次は、用意した音源にコンプとイコライザーを掛けていきたいと思います。

コンプとイコライザーを掛けてみる

音源に掛けてみる

ドラムトラック以外の音源もいくつか用意しましたので、プラグインにあるプリセットを使用してイコライザーとコンプレッサーを掛けていきたいと思います。

動画チャプター「04:53 Red3を音源に掛けてみる」内にて、バイパス音とRed3を掛けた音を視聴比較することが可能です。

- ベース

- エレキギター

- アコースティックギター

- ミックストラック

どの音源にこのFocusrite SCを掛けてみても、コンプレッサーとイコライザーは無理なくしっかりと効果を発揮して、透明かつ迫力のあるサウンドになっていると思いました。

気になる点

このプラグインの使い勝手で、私が気になったことは3点ありました。

気になる点1

気になる点の1つ目は、ゲインリダクションメーターが見にくいことです。殆どのケースで、圧縮する量は4から8dBくらいだと思います。しかしこのプラグインのゲインリダクションメーターは、均等に20dBまで表示されています。(下画像参照)

見栄え的にはこの方が良いのでしょうが、実際20dBまで音源を圧縮することは殆どありませんので、一番よく使う4から8dBがしっかりとモニターできるようなメーターだと良かったと思いました。

気になる点2

気になる点の2つ目は、このプラグインはツマミを動かしたいときに数値入力が出来ないことです。

例えば4dBブーストしたいときは、ツマミをダブルクリックなどしてパソコンのキーボードでピッタリと数値を入力したいと私は思います。ちなみにWavesのプラグインやDAWの純正プラグインなどは、ほとんどそのような操作が出来ます。

私は1や1.5などのピッタリした数字で数値を入力するのが好みですので、ツマミをダブルクリックして数値を入力できると良いなと思いました。

気になる点3

気になる点3つ目は、ゲインが表示された音量に届いていないことです。例えば4dBにゲインツマミを合わせても、実際には3dBくらいしかブーストされていませんでした。この事実を知っていれば対処できますが、知らないと常に低い設定になってしまいます。

ツキシマ

次は、まとめです。

まとめ

Focusrite SCのイコライザーやコンプレッサーは、音源の良さを損なわずにクリアに掛かる印象を受けました。数値を高くすればしっかりと効果が掛かり、逆に数値を抑えて優しく掛けることも可能です。音に対する変な味付けも感じませんでしたので、とても使い易いプラグインだと思います。気になる点も多少ありますが、1曲の中でイコライザーとコンプレッサーは全てこのプラグインでミキシングしてみるのも面白いと感じました。

ツキシマ

それでは、最後までご視聴ありがとうございました。